Teil 3 – Commonsuniversum

Kapitel 10: Commons erMächtigen

Kapitelüberschriften

- Commons-Chartas

- Distributed-Ledger-Technik als Sprungbrett für Commoning

- Commons-Öffentliche Partnerschaften

- Zum Schluss: Commons im Großformat

Commoning wird häufig mit kleinen, überschaubaren Gruppen in Verbindung gebracht. Das ist ein Fehler; doch Menschen können sich oft nicht vorstellen, wie Commons in größerem Maßstab überhaupt funktionieren, geschweige denn die Verhältnisse wandeln können. Diesem Thema widmen wir uns in unserem letzten Kapitel.

Die Skepsis, der wir immer wieder begegnen, beruht auf der Annahme, dass Commons einfach »zu klein« sind, um dem Klimawandel, Peak Oil, Armut, Ungleichheit und zahllosen weiteren Problemen begegnen zu können. Massive globale Probleme erforderten große Lösungen, »der Staat« müsse ran – so das Denken. Nach dieser Logik haben Commons tatsächlich nur wenig anzubieten. Allerdings ist solch eine Einschätzung bereits Teil des Problems. Sie lässt unberücksichtigt, dass nicht die »Größe« das Entscheidende ist, sondern Lösungen mitunter versagen, weil ihre Grundannahmen oder gesellschaftliche Grundstrukturen falsch angelegt sind. Ein Gebäude aber, dessen Fundament nicht solide gegossen ist, wird zwangsläufig bröckeln und irgendwann zusammenbrechen. Eine Gesellschaft, die auf uneingeschränkter individueller Freiheit beruht, sollte nicht überrascht sein, wenn letztlich Raubbau an der Erde betrieben und soziale Normen zerstört werden. In Wahrheit geht es nicht darum, etwas »im großen Maßstab« zu reparieren, sondern darum, zu überprüfen, worauf wir bauen, die Statik und die Bauteile des ganzen Gebäudes zu überdenken und gegebenenfalls neu zu erfinden. Das ist unser Verständnis von sozialem und politischem Wandel, der die Krankheitsbilder des modernen Markt-Staates zu kurieren vermag.

Zweifellos, sind auch »innerhalb des Systems« viele lohnenswerte Reformen denkbar. Entsprechend konzentrieren sich progressive Kräfte darauf, neue Rechtsformen und Institutionen zu schaffen wie die in Kapitel 8 vorgestellte Gesellschaft in Verantwortungseigentum, wie Genossenschaften oder Gemeinwohlunternehmen (die sowohl die Interessen der Kapitaleignerinnen und -eigner als auch jene der Arbeitskräfte, der lokalen Wirtschaft und Umweltbelange berücksichtigen). Oder sie legen Programme auf, die Umweltfragen in den Mittelpunkt stellen und für eine bessere Vor- oder Umverteilung[1] gesellschaftlichen Reichtums sorgen sollen. Menschen streiten für sozialen Wohnungsbau, stabile Sozialkassen, einen vielfältigen Öffentlichen Nahverkehr, das Bedingungslose Grundauskommen[2] und vieles mehr. Einiges davon trägt zu dem tiefgreifenden Wandel bei, um den es auch uns geht. Wir möchten daher auf den folgenden Seiten skizzieren, wie Commoning langfristig transformierend wirken und seine Reichweite vergrößern kann, ohne seine Integrität zu verlieren. Allzu oft wurden progressive Initiativen von Investorinnen und Investoren gekapert oder vereinnahmt. So hat sich Couchsurfing von einer Schenkökonomie und einem Gastfreundschafts-Commons, in dem Reisende bei Fremden, die ihnen ihre Türen öffnen, Unterkunft finden, in einen kommerziellen Reisedienst verwandelt.[3] Das Management kam zu dem Schluss, dass mehr Geld für den Betrieb der Website nötig war und akzeptierte Risikokapital, samt der damit einhergehenden Verlagerungen der Prioritäten und einer neuen Rechtsform. Auch andere Websites, die ursprünglich aufgesetzt wurden, um die Zusammenarbeit zu fördern und Wissen weiterzugeben, wurden in Silicon-Valley-Manier vereinnahmt und in lukrative Mikro-Vermietungsmärkte verwandelt. Kommerzielle Vermietplattformen gibt es heute für vieles: Unterkunft (Airbnb), Transport (Uber) und Leiharbeit für Klein- und Kleinstaufträge. Immer wieder werden sie mit dem englischen Begriff sharing in Verbindung gebracht, doch geteilt wird hier wenig. Beeinflusst von einflussreichen Branchen der Wirtschaft, erschwert staatliches Handeln oftmals selbst das Wachstum commons-freundlicher Systeme und Strukturen. Das jedenfalls ist die Erfahrung bei der ökologischen Landwirtschaft, der Verbreitung quelloffener und freier Software – gerade in unseren Verwaltungen und öffentlichen Institutionen – oder bei denjenigen, die sich für die Open-Access-Publikation wissenschaftlicher Arbeiten einsetzen. Dabei sollte Letzteres für unsere Universitäten längst Standard sein – denn was mit öffentlichen Mitteln finanziert wurde, sollte öffentlich bleiben.

Commons brauchen Freiräume und Mittel, um einzeln und in Verbünden nach ihren eigenen Bedingungen zu wachsen – gerade innerhalb der Mainstream-Ökonomie, denn das ist nun einmal der Kontext, in dem sie heute existieren und gedeihen müssen. Dafür ist zunächst innen eine robuste Kultur inklusive bewusster Selbstorganisation wichtig. Das schafft ein leistungsfähiges »Immunsystem«. Was aber wäre, wenn Commons in den Genuss substanzieller staatlicher Förderung kämen – durch technische Unterstützung, die Bereitstellung von Infrastruktur und geeignete politische Maßnahmen? Was würde möglich, wenn sie volle rechtliche Anerkennung und eine finanzielle Grundausstattung erhielten? Und was, wenn wir von Grund auf Institutionen so gestalteten, dass sie »commons-freundlich« sind? Wir wollen Sie einladen, sich das vorzustellen und beschreiben zu diesem Zweck – nur exemplarisch – drei Strategien, um Commons als Sozialform zu stärken: 1) Chartas als Instrumente zur Konstituierung von Commons und Commoning; 2) neue Möglichkeiten der Kooperation und Koordination in digitalen Netzwerken dank der Distributed-Ledger-Technik; 3) Commons-Öffentliche-Partnerschaften (im Englischen: Commons Public Partnerships, CPP). Das Ende dieser Vision, das Commonsversum auf diesen Wegen auszubauen, ist zwangsläufig offen. Mit Ausnahme der Chartas sind die Ansätze noch recht neu. Es gibt daher noch keine ausreichenden Erfahrungen, in die wir uns vertiefen und von denen wir lernen könnten. Dennoch glauben wir, dass in Commons-Chartas, in der Distributed Ledger Technik und in Commons-Öffentlichen-Partnerschaften viel Potenzial steckt, Commons trotz der uns umgebenden politischen Kultur zum Durchbruch zu verhelfen.

Commons-Chartas

Commons-Chartas oder Chartas für Commoning – machmal auch »Soziale Charta« oder »Gemeinschaftscharta« genannt – sind machtvolle Instrumente, um sich in Vielfalt gemeinsam auszurichten und eine entsprechende Community zu konstituieren. Sie fungieren gewissermaßen als Verfassung. In Chartas legen Commoners ihre Ansprüche, Ziele, zentralen Aktivitäten und Prinzipien dar. Das Verfassen von Chartas geht oft mit eingehenden Diskussionen und Überlegungen sowie ungezählten Aus- und Verhandlungen einher. Das Ergebnis bringt das Grundlegende auf den Punkt und dient als Kompass und Prüfstein für die Akteurinnen und Akteure, insbesondere dann, wenn sie vor neuen Herausforderungen stehen, mehrere Wahlmöglichkeiten haben oder mit Rückschlägen konfrontiert sind. Eine Charta beschreibt, wie Commoners sich selbst regieren und welche Kultur sie schaffen möchten. Gut gemachte Chartas sollten keine schwammigen Leitbilder voller hochtrabender Worte sein, sondern die Identität und praktischen Vollzüge einer Gruppe oder eines Netzwerks recht genau fassen. So erklärt die Open-Source-Designgemeinschaft WikiHouse, die wir in Kapitel 1 kennengelernt haben, in ihrer knappen, aber aussagekräftigen Charta, dass die Beteiligten alle Designs global zur Verfügung stellen und lokal bauen, dass sie offene Standards verwenden und auf Modularität[4] Wert legen und dass sie in den Entwürfen den gesamten Lebenszyklus der Häuser berücksichtigen, Möglichkeiten für Reparaturen inbegriffen.[5] Die Permakulturwelt hat sich 12 ethische und Design-Prinzipien zu eigen gemacht, etwa »keinen Abfall produzieren«, »auf kleine und langsame Lösungen setzen« und »Vielfalt nutzen und wertschätzen«.[6] Die französische Organisation Terre de Liens, die Land kauft, um es für die Landwirtschaft zu erhalten, hat sich auf folgende Leitsätze verständigt: »Land auf Dauer dem Markt entziehen«, »die Entwicklung einer Graswurzellandwirtschaft vorantreiben«, und »die Zusammenarbeit zum Thema Flächennutzung fördern, und Werkzeuge, Gelder und Erfahrungen poolen«.[7] »Da jedes Commons einzigartig ist«, schreibt James Quilligan,« »gibt es keine allgemeingültige Vorlage für soziale Chartas – aber es gibt so etwas wie Mindestanforderungen.« Eine Charta solle mindestens »eine Kurzdarstellung traditioneller oder sich herauskristallisierender Legitimitätsbehauptungen [enthalten], eine Klärung der Rechte und Ansprüche der Nutzenden und Produzierenden, einen Verhaltenskodex, eine Darstellung gemeinsamer Werte und Standards, [...] Hinweise zu Ansprüchen auf Schadensersatz oder die Neufestlegung von Grenzen...« Kurz, eine Charta bildet den praktischen Rahmen der Zusammenarbeit. Selbstverständlich können all diese Elemente ein unterschiedliches Format haben: Ein Verhaltenskodex kann eher als Wertebekenntnis ausfallen oder auch in Form spezifischer Handlungsmuster notiert werden. Wie auch immer diese Aspekte konkret ausformuliert werden: Sinn und Zweck einer Charta ist es, Gleichrangigen zu helfen, sich auf ein Gemeinsames auszurichten. Die meisten Chartas beschreiben dabei Peer Governance als Ausdruck demokratischer Beteiligung und transparenter Entscheidungsfindung, als Versuch, administrative Macht dauerhaft zu dezentralisieren und Commoners ihren Zugang zu und ihre Souveränität über ihr gemeinsames Vermögen zu sichern.[8] Ein internationales Netzwerk von Menschen, die sich mit der Kartierung alternativen Wirtschaftens befassen, hat eine Charta für DatenCommons entwickelt. Darin wird den Beteiligten nahegelegt u.a. »gemeinsam über die eigenen Ansprüche zu reflektieren«, »Commons und Kommerz zu trennen«, »im Design auf Interoperabilität[9] zu achten« und Arbeitsprozesse »transparent zu dokumentieren«.[10] Man kann darüber diskutieren, ob das Leitbild für das jährliche »Burning Man«-Festival eine Commons-Charta ist, aber seine zehn Prinzipien funktionieren recht ähnlich. Die 60.000 Menschen, die jedes Jahr im November in die Wüste Nevadas ziehen, drücken ihr Ethos und ihre Kultur durch ihre Verpflichtung auf folgende Kernwerte aus: radikale Inklusion, Schenken, Entkommodifizierung der Kultur, radikale Selbstentfaltung und Unmittelbarkeit der Erfahrung. Die Charta beschreibt nicht nur die Identität dieser riesigen »Pop-up-Gemeinschaft« Burning Man während des Festivals selbst, sondern leitet auch die Arbeit des »Burners«-Netzwerks im Raum San Francisco das ganze Jahr hindurch. Commoners lassen ihre Chartas im Allgemein nicht vom Staat anerkennen, anders als gemeinnützige Organisationen oder viele Vereine[11], die zwar in ethischer und praktischer Hinsicht Commons ähneln, aber rechtlich und organisatorisch unterschiedlich sind. Hier sind nicht Gerichte oder Behörden in der Pflicht, eine Charta durchsetzen, sondern die Beteiligten beziehen und verlassen sich lieber aufeinander. Die Charta fungiert dabei als soziale Übereinkunft, die von ihnen selbst durchgesetzt werden muss. Ansehen und Kraft einer Charta leiten sich aus ihrer ausdrücklich erklärten Absicht ab, die niedergeschriebenen Vereinbarungen fortdauernd zu erfüllen. Die Macht einer Charta resultiert letztlich aus der Vielfalt und der Qualität der Unterstützung, die sie in der täglichen Praxis erhält. Wenn vernakuläre Praktiken und Loyalitäten gegenüber der gemeinsamen Ausrichtung eine gewisse Intensität erreichen, bringen sie – so James Quilligan – »Commons-Rechte« hervor. Sie »unterscheiden sich von Menschenrechten und Bürgerrechten, weil sie nicht durch die Gesetzgebung eines Staates entstehen, sondern durch Gewohnheitsrecht oder die allmähliche Identifikation mit einer Umgebung, einem Gebiet, einem kulturellen Element, einem sozialen Bedürfnis oder einer Form gemeinsamen Tuns. [...] Soziale Chartas schaffen einen vollkommen neuen Kontext für gemeinsames Handeln. Anstatt auf staatlicher Ebene individuelle und Menschenrechte einzuklagen, können Menschen langfristig Befugnisse über Ressourcen, Governance und soziale Werte als Rechte behaupten, die ihnen zustehen, einfach weil sie auf diesem Planeten geboren wurden – ob auf Gemeinschafts- oder auf globaler Ebene.«[12] Solche »Commons-Rechte« können die Souveränität des Staates und »das göttliche Recht des Kapitals« (Marjorie Kelly) – zumindest indirekt – in Frage stellen und daher als politisch anfechtbar gelten. Wenn also Menschen bereit sind, für ein Stück Land, einen Fluss oder städtische Räume direkte Verantwortung zu übernehmen, dann werden sie mitunter bei Staat und Unternehmen anecken. Somit ist eine Charta nicht nur ein wichtiges Instrument bewusster Selbstorganisation; sie kann sehr nützlich sein, um die Aufmerksamkeit der Behörden (die Commons tendenziell ignorieren) zu bekommen und sie zu einem ernsthaften Dialog zu bewegen.

So bedienen sich Commoners des Potenzials von Chartas, um Probleme aufzugreifen, die der Markt-Staat ignoriert, wie die schottische Aktivistin Isabel Carlisle anmerkt. Einige Bewegungen – besonders gegen Bergbau und Fracking – setzen sie als Kristallisationspunkte ihrer politischen Aktivitäten ein. Etwa das Community Chartering Network in Großbritannien, an dem Carlisle führend beteiligt ist, Lock the Gate in Australien, die Bewegung Community Bill of Rights in den USA, das globale Netzwerk La Via Campesina und die Bewegung der Transition-Initiativen[13]. Charta-basierte Bewegungen versuchen typischerweise eine positive, langfristige Vision zu formulieren. In den Worten von Isabel Carlisle: »Was Gemeinschaften fehlt, ist eine Möglichkeit, sich zusammenzutun, und zwar auf Grundlage einer [...] Vision, die beschreibt, wofür ihre Gemeinschaften stehen, hinsichtlich nachhaltiger Landwirtschaft und Energieversorgung, nachhaltigen Wirtschaftens, tatsächlichen Umweltschutzes sowie der Verbesserung von Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen [...]. Die Menschen vor Ort sind diejenigen, die am besten dafür gerüstet sind zu verstehen, was ihren lokalen Ökonomien und Ökologien nützt«.[14] Als im Jahr 2013 Bergbauunternehmen ins schottische Falkirk und umliegende Ortschaften kamen, um Flözgas zu fördern (mit einem dem Fracking ähnlichen Prozess), setzten sich Menschen aus der Region zusammen, um eine erste Gemeinschaftscharta zu schreiben. Darin heißt es: »Wir erklären, dass unser Kulturelles Erbe aus der Gesamtheit der materiellen und immateriellen Vermögenswerte besteht, die unserer gemeinsamen Überzeugung nach für die Gesundheit und das Wohlergehen unserer heutigen und zukünftigen Generationen grundlegend ist.«[15] Daraus leiten sich ihre Prioritäten ab – eine saubere Umwelt, Ernährungssicherheit und eine »gesunde Wirtschaft«. Mit der Charta von Falkirk, konnte die schottische Regierung überzeugt werden, ein Moratorium auf die Gewinnung von nicht-konventionellem Gas zu erlassen. Auch in anderen Ortschaften Großbritanniens – Glasgow, Edinburgh, Dartington Parish in Devon, St. Ives in Cornwall – wurden Chartas entwickelt, um in den jeweiligen Gemeinden und Nachbarschaften gemeinsame Positionen zu entwickeln, die Bürgerschaft zu mobilisieren und die Vision für lokale Selbstbestimmung in Worte zu fassen.

Aber, werden Sie jetzt fragen, sind nicht die Kommunen, die Städte und Gemeinden die besseren Orte für solche Chartas? Theoretisch ja, aber wie in Kapitel 9 angemerkt, ist staatliche Macht in ihren konventionellen Formen oft etablierten ökonomischen und politischen Interessen verpflichtet und zudem in bürokratischen Entscheidungsfindungen verstrickt. Gemeinschaftschartas sind ein Versuch, dem etwas entgegen zu setzen und politische Legitimität und Energie für verteilte Entscheidungsfindung zu erzeugen. Tatsächlich gibt es einige interessante Experimente, in denen Chartas genutzt werden, um der Politik auf kommunaler Ebene neue Impulse zu verleihen. Nachdem die Organisation Barcelona en Comú (etwa »Barcelona gemeinsam«) im Mai 2015 die Wahl einer Aktivistin zur Bürgermeisterin unterstützt hatte, erschienen vier Dokumente, in der eine neue Vision für Kommunalpolitik dargelegt wurde: ein Verhaltenskodex, ein »Schockplan« (zur Gewährleistung grundlegender sozialer Rechte), ein Verwaltungsprogramm sowie ein Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligungsverfahren.[16] Obwohl sie formal gesehen keine Charta sind, skizzieren diese Dokumente ehrgeizige Ziele, »anders Politik zu machen«. Die Idee war, ähnlich wie bei Gemeinschaftschartas, für alle Beteiligten – also Stadtverwaltung und Bevölkerung – einen neuen Raum für die »Ko-Produktion von Politik« zu eröffnen. Einige Chartas sind »von oben« entwickelt worden. So haben regionale Blöcke wie die Europäische Union, die Südasiatische Vereinigung für Regionale Zusammenarbeit (SAARC) oder ASEAN sogenannte Sozialchartas verfasst. Das ist schon deswegen problematisch, weil, wie James Quilligan angemerkt hat, nationale oder regionale Chartas »typischerweise von Verbünden einzelner Regierungen in Absprache mit wenigen ausgewählten Interessengruppen verfasst werden. Sozialchartas, die von Staaten ausgehen, entrechten oft diejenigen, die lokale Commons nutzen und bewirtschaften. [Sie] legen die Macht in die Hände der Regierung und fungieren eher als Beschwerdemechanismus oder Verfahren zur Qualitätskontrolle denn als Mittel, um die Rechte von Menschen auf ihr Commons zu würdigen.«[17] Sie bedeuten zudem, dass die Justiz zum Ort wird, an dem Streitigkeiten über Commons beigelegt werden und so staatliche Rechtsprechung den Befugnissen der Commoners standardmäßig übergeordnet wird.

Distributed-Ledger-Technik als Sprungbrett für Commoning

Lang und anektodenreich ist die Geschichte der Amateurinnen und Amateure, die Pionierarbeit in der Entwicklung neuer Informationstechnologien leisten. Sobald aber das Verwertungspotenzial ihrer Entwicklungen offenbar wird, treten Kapitalinteressen auf den Plan und übernehmen die Kontrolle. Der Jurist Tim Wu nennt dies den »Zyklus«[18]. Fast alle informationstechnologischen Systeme, so Wu, haben idealistisch begonnen, waren anfangs offen und wurden dann zu geschlossenen Systemen, die von teilweise oligopolen Strukturen kontrolliert wurden. Dies scheint der Gang der Dinge zu sein, wenn Commons & Kommerz nicht auseinandergehalten werden. Visionäre versuchen neue Technologien in den Dienst sozialer Emanzipation zu stellen – Radio, Fernsehen, Kabel-TV, das Web, Open-SourceSoftware, die Blogosphäre, WiFi, Wikis –, doch immer gelingt es irgendwem, diese Technologien zwecks gewinnbringender Vermarktung zu domestizieren. Sie werden dann so umgestaltet, dass Unternehmen ein möglichst großes Publikum nicht nur anziehen, sondern auch halten können. Sie werden darauf optimiert, uns Nutzerinnen und Nutzer durch Werbung oder Data-Mining in den Gewinnstrom einzubinden. Dabei üben große Kommunikationsunternehmen und mächtige Rundfunkunternehmen »über einen Hauptschalter, den »Master Switch«, das Exklusivrecht auf die Redefreiheit aus«[19]. Tatsächlich nutzt heute eine Handvoll Unternehmens-Leviathane – Google, Facebook, YouTube, Twitter, Amazon – ihre Plattformen, um zu manipulieren, was wir zu sehen bekommen, Lügen und Desinformationen eine Bühne zu bieten, uns mit Werbung zu fluten und uns anfälliger für Identitätsdiebstahl zu machen. Und kaum haben wir das begriffen, stehen wir bereits an der Schwelle zu einer weiteren Wende des »Zyklus«. Dieses Mal beruht sie auf leistungsstarker netzwerkbasierter Software, besser bekannt als Blockchain. Blockchain ist jedoch nur eine Version der sogenannten Distributed-Ledger-Technik (DLT). So wie andere neue Informationstechnologien zu ihrer Zeit, hat auch diese im Prinzip emanzipatorisches Potenzial. DLTs könnten Commoning weit über die begrenzten Formen der Zusammenarbeit hinaus unterstützen, die derzeit im Netz möglich sind.

Distributed-Ledger-Technik

Wir nutzen auch im Deutschen den Begriff Distributed-Ledger-Technik (DLT). Er bezeichnet digitale, verteilte »Kassenbücher«, mit deren Hilfe im großen Maßstab verschiedenartige Transaktionen dokumentiert und »verbucht« werden können. »Verteilt« (engl. distributed) ist diese Technik deshalb, weil hier beliebig viele einander gleichgestellte Kopien des »Kassenbuches« (engl. ledger) von allen Beteiligten unterhalten werden können. Ganz anders in der klassischen Verwaltung: Dort wird ein Haupt(kassen)buch durch nur eine Instanz kontrolliert.

Die Software sorgt in der Regel dafür, dass jede neu hinzugefügte Transaktion in allen Kopien des Ledgers übernommen wird – so als würden alle Buchungen aus dem Hauptbuch sofort in alle existierenden Kassenbücher eines Staatswesens übertragen. Das ist arbeits-, also energieaufwändig. Doch genau auf diesem Weg wird Übereinkunft über den jeweils aktuellen Stand des Ledgers von allen Beteiligten signalisiert. Es gibt öffentliche und private Distributed-Ledger-Techniken. Bei den öffentlichen können sich prinzipiell alle am Netzwerk beteiligen und die Daten einsehen, bei privaten nicht.

Als erste bedeutende Version der Distributed-Ledger-Technik galt die Blockchain. Sie markierte den Durchbruch, denn nun war bewiesen, dass im Internet sicher Peer-to-Peer – von Knoten zu Knoten – kommuniziert werden konnte. Zentrale, externe Überwachungsinstanzen werden dadurch überflüssig. Diese durchaus epische Leistung führte zur ersten sicheren, vollständig digitalen Währung, die ohne Rückhalt eines Staates oder einer Bank genutzt werden kann. Die Rede ist von Bitcoin, was sinngemäß »digitale Münze« bedeutet. Im Fachjargon gilt Bitcoin als »selbstsouverän«, denn die Software überprüft selbstständig die Integrität jedes einzelnen Bitcoins. Wenn jemand ein Bitcoin zum Einkauf verwendet, wird genau diese spezifische digitale Zahlungseinheit in der Blockchain erfasst. Das geschieht fast zeitgleich auf allen Knoten, welche laufend aktualisiert werden. Das Verfahren ist redundant und effektiv zugleich, denn während Fälscher oder Cracker die Computer einer Bank hacken können, ist es unmöglich, das informationsgleiche »Kassenbuch« auf Tausenden von Computern zu hacken. Das Peer-to-Peer Netzwerk selbst wird so zu einem robusten Authentifizierungssystem für jede einzelne Transaktion. Keine Bank. Keine Aufsichtsbehörde. Stattdessen werden alle Beteiligten gewissermaßen selbst zur Bank und zum Banknutzenden zugleich.

Ende 2018, zehn Jahre nach der Einführung von Bitcoin – dessen Gesamtwert zu diesem Zeitpunkt mehr als 65 Milliarden US-Dollar betrug –, war es noch niemandem gelungen, den Bitcoin-Code zu knacken.[20] Doch funktional betrachtet ist Bitcoin eine Währung wie jede andere. Durchaus sicher als Auf bewahrungsmittel, aber auch beliebtes Spekulationsobjekt. Der Bitcoin-Wert ist im Laufe der Jahre stark gestiegen, Investorinnen und Investoren konnten in kurzer Zeit enorme Summen verdienen oder verlieren. Das hat selbstredend mit Commons zunächst gar nichts zu tun. Interessant aber ist, dass der Bitcoin-Erfolg seit den 2010er Jahren viele Menschen inspiriert hat, die Distributed-Ledger-Technik für alle erdenklichen Nutzungen einzusetzen. Meist sind die Projekte kommerziell motiviert, eigene Token (digitale Wertmarken) werden entworfen; sie erhalten kreative Namen wie Ether, Stellar, Nano, Monero oder Faircoin und werden dann durch einen sogenannten ICO-Prozess (englisch Initial Coin Offering) in Umlauf gebracht, um neue Produkte zu finanzieren und Geschäfte abzuwickeln. Andere DLT-Anwendungen versuchen, rechtlich bindende Verträge aufzusetzen, die in digitalen Netzwerken automatisch implementiert werden können – so genannte »Smart Contracts«; oder sie arbeiten an geeigneten Werkzeugen zur Entscheidungsfindung und Abstimmung. In der Regel wird für solche DLT-Projekte mit Argumenten wie »mehr Effizienz« oder »größere Unabhängigkeit von staatlicher Bürokratie« geworben.[21] Das ist ein wichtiger Aspekt. Zudem bietet die Digital-Ledger-Technik Commoners eine Möglichkeit, dem Kapital die Kontrolle über den »Hauptschalter« zu entziehen. Kurz: DLT schafft neue Angebote! Wird die Technik mit den richtigen Governance-Mustern kombiniert, könnte sie Commoning im digitalen Zeitalter erheblich erleichtern. Das ersetzt natürlich nicht die Notwendigkeit für eine Gruppe oder ein Netzwerk, eng zusammenzuarbeiten und die eigene Governance zu reflektieren; doch DLT kann helfen, neue, flexiblere Wege zu gehen, die konventionelle Mittel – etwa das Eigentumsrecht, Geld oder »analoge« Organisationsstrukturen (Nonprofits, Genossenschaften) – nicht vorzeichnen. Eine Peer-to-Peer-Plattform kommt ohne Hierarchien aus. Dank des hohen Automatisierungsgrades vereinfacht sie demokratische Kooperationsformen, die in der Regel kraftraubend sind, sehr viel Energie verschlingen und daher oft als unpraktikabel gelten. Während also das kapitalistische Spekulationsdrama um und mit Bitcoin so viel Aufmerksamkeit erregt, wird die wichtigere Geschichte stiefmütterlich behandelt: Die Distributed-Ledger-Technik hat das Potenzial, gemeinwohlorientierte, selbstbestimmte Regulierung und Koordination im großen Maßstab zu ermöglichen.

Holochain gehört zu den potenziell transformativsten Rechenplattformen und damit zu den ehrgeizigsten Versuchen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Holochain ist – wie die Techies sagen würden – skalierbar, agentenzentriert und verteilt.[22] Die technischen Details können Laien schnell überfordern und werden hier nicht ausgiebig gewürdigt, aber sie sind wichtig für die »Skalierbarkeit« der Plattform und die potenziellen Kosten, die mit der Nutzung von Holochain(s) entstehen. Im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum (zwei der führenden DLT-Projekte) ist Holochain nicht nur energieeffizienter, sondern auch flexibler in der »Bezeugung« (Authentifizierung) digitaler Objekte im Netzwerk.

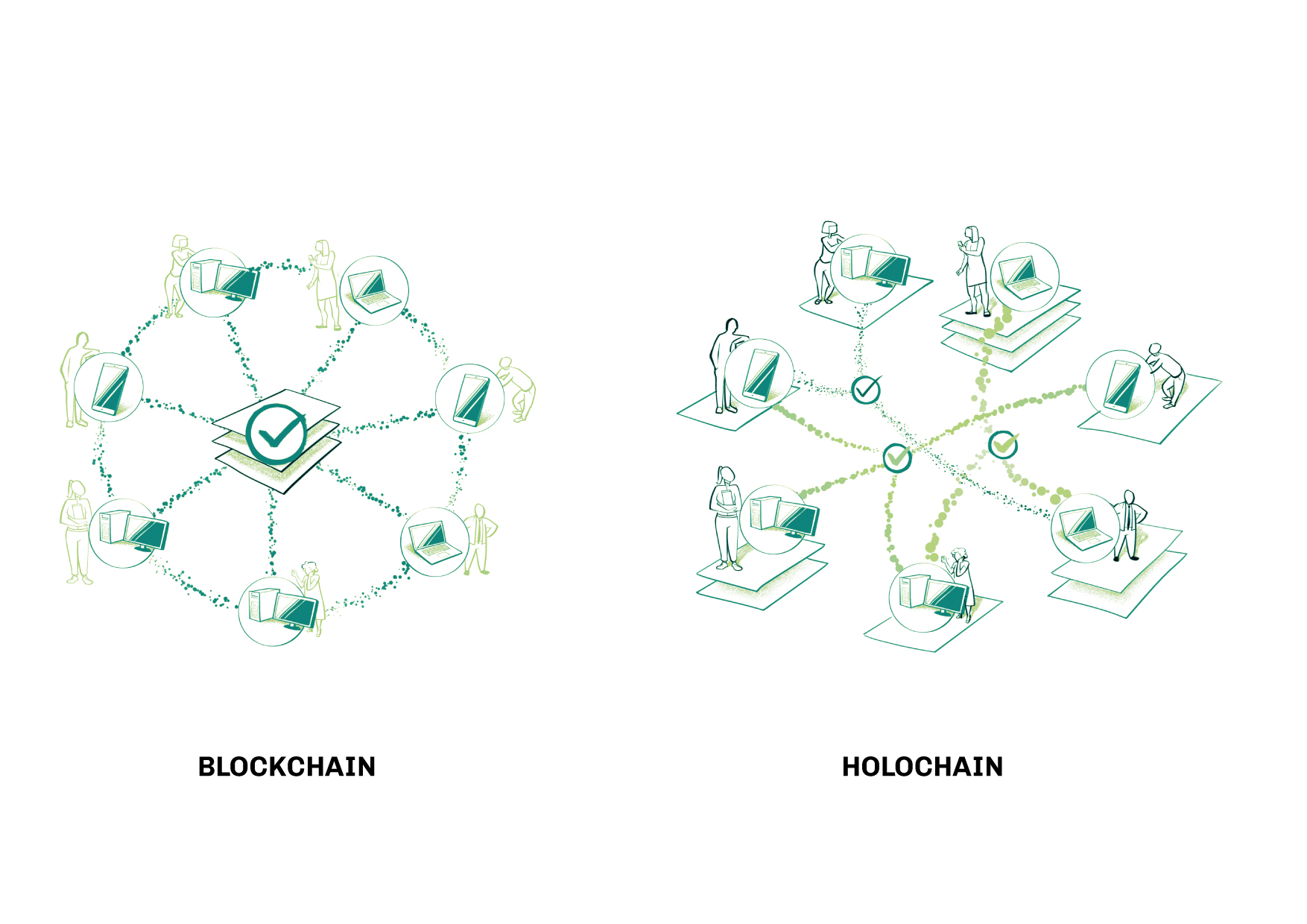

Während die Blockchain »schwerfällig« ist, weil sie sich auf ein »Hauptkassenbuch« verlässt, was voraussetzt, dass unzählige Computer im Netzwerk »mitarbeiten,«[23] ist Holochain ein »leichtgängiger« Ansatz. Hier können alle Beteiligten ihr jeweils eigenes »Kassenbuch« anlegen und so ein verteiltes Speichersystem für Daten und digitale Identitäten herstellen, denn es ist nicht immer notwendig, dass alle alles bezeugen, wie das im Grunde bei der klassischen Blockchain der Fall ist. Das heißt: Holochain nutzt daher sogenannte Hashchains. Hier kann – und das ist entscheidend – jede »Agentin« und jeder »Agent« eine eigene Hashchain besitzen. Dieser »agentenzentrierte« Ansatz macht Holochain besonders und rechtfertigt den Slogan »think outside the blocks«. Auf jeder individuellen Hashchain werden die individuellen Transaktionen des jeweiligen Agenten aufgezeichnet. Die »Agenten« bleiben gleichrangig. Das ist anders als in der klassischen Blockchain, wo einige »Knoten« machtvoller sind als andere (engl. full nodes) und eine Art Knotenhierarchie entsteht.[24]

Alles was ein Agent in der Holochain festhält, wird (wie in der Blockchain üblich) durch einen individuellen privaten Schlüssel signiert. Das macht das Ganze verlässlicher gegen Identitätsdiebstahl, denn die Daten der Beteiligten sind auf mehreren Servern in einem Netzwerk verteilt (im Fachjargon: »gestreut«) und werden nicht in einer einzigen, zentralisierten Datenbank konsolidiert. Ein solch zentraler Datenspeicher nämlich ist für potenzielle Angriffe und Manipulationen interessant, weshalb es sinnvoll ist, dass er gar nicht erst existiert.

Die Datenarchitektur in Holochain-Netzwerken verhindert – ähnlich wie eine klassische Blockchain –, dass Technologieriesen und Drittanbieter wie Cambridge Analytica unsere Daten kontrollieren und missbrauchen können. Doch anders als die Blockchain ist diese Architektur auch in technischer Hinsicht verteilt, so dass es (daten-)leichter ist, Protokolle für individuelle Nutzungen und Dienste zu entwickeln. Die Blockchain gilt zwar als Version der Distributed-Ledger-Technik, aber technisch gesehen trägt die verteilte Rechenkraft letztlich zu einer großen Kette (chain) bei. Verteilte Rechenkraft schafft einen Strang! Das hängt mit der Entstehung und »Verkettung« der Datenblöcke zusammen. Die einzelnen Blocks, werden »geschöpft« (Fachjargon: mining), indem beteiligte Rechner versuchen, eine mathematische bzw. kryptographische Aufgabe zu lösen. Währenddessen schreiben sie alle Transaktionsdaten auf. Wer die Aufgabe zuerst gelöst hat, darf den Block veröffentlichen. In Millisekunden überprüfen alle beteiligten Rechner, ob die aufgezeichneten Transaktionsdaten übereinstimmen, und »validieren« so den veröffentlichten Block. Und schon stellt sich die nächste Aufgabe. Der Prozess beginnt erneut. Ein Block nach dem anderen entsteht und wird – wie mit Uhu-Kleber – auf den vorangehenden Block geklebt. So als würden die Seiten unterschiedlicher Kassenbücher zum Hauptkassenbuch übereinander geklebt (natürlich so, dass die Daten lesbar bleiben). Auf diese Weise wird das Ganze sicherer. Block für Block. Schicht für Schicht. Denn alle beteiligten Rechner – zumindest jene mit »Mining-Status« – sind immer im Spiel und bezeugen immer alles. Es ist wie in einer Vollversammlung, bei der immer alle anwesend und einverstanden sein müssen. Holochain-Protokolle beruhen dagegen auf einer offenen Datenarchitektur. Nicht alle müssen immer alles mitmachen und bezeugen. Wenn es in einem spezifischen Kontext für das Vertrauen ausreicht, dass nur wenige Rechner kleinere Transaktionen bezeugen, kann die Holochain solchen konkreten Nutzungswünschen angepasst werden. Es gibt also nicht nur einen Strang, sondern so viele Stränge, wie die unterschiedlichen Aufgaben erfordern.

Hash – Hashchain – Blockchain – Holochain

Ein Hash (engl. to hash = zerhacken) ist der Wert, der entsteht (Hash-Wert), wenn größere Datenmengen in ein System eingegeben, anschließend durch eine sogenannte »Hash-Funktion« geschickt und am Ende digital lesbar und stark verkürzt ausgegeben werden. Daten in unterschiedlichen Formen – z.B. ein Name in voller Länge – werden gewissermaßen zerhackt und »kleingekocht«, das heißt, auf einen kurzen Wert in einheitlichem Format reduziert. So entsteht eine Art digitaler Fingerabdruck, eine nahezu eindeutige Kennzeichnung, die die Agierende identifizierbar macht. Eine »gute« Hash-Funktion gibt Werte so aus, dass zwei unterschiedliche Eingaben auch zu unterschiedlichen Ausgabewerten führen.

Als Hashchain (Hash-Kette) wird der Vorgang bezeichnet, Daten immer wieder neu durch eine Hash-Funktion zu schicken. So lassen sich Einmalschlüssel (one time keys) erzeugen und Daten schnell validieren. Nach mehreren Durchgängen entsteht eine Art »digitaler Fingerabdruck«.

Blockchain: Verteilte Rechenkraft schafft ein großes »Kassenbuch«. Die klassische Blockchain ist wie ein großes Netzwerk, wie die große Matrjoschka, die alles enthält.

Holochain: Verteilte Rechenkraft schafft viele »Kassenbücher«, die miteinander kommunizieren können.

Letztlich ist Blockchain Ausdruck einer undifferenzierten, Holochain Ausdruck einer differenzierten relationalen Ontologie (vgl. Kapitel 2).

Wie für andere DLT-Versionen auch, sind Währungen – monetäre wie nicht-monetäre – ein Anwendungsfeld, wobei gerade Letztere neue soziale Koordinationsmuster stärken. So könnten die Anwenderinnen und Anwender die Reputation, spezifische Fähigkeiten und ganz unterschiedliche Energieflüsse innerhalb einer Gemeinschaft sichtbar machen, denn prinzipiell wird von den Beteiligten selbst bestimmt, zu welchen Bedingungen, bestimmte Aspekte, Energieflüsse und Werte sichtbar gemacht werden. So können Commoners Wertsouveränität herstellen, beziehungshaftes Haben stärken und die Kapitalkonzentration begrenzen. Arthur Brock, einer der Mitbegründer des Metacurrency Project, aus dem Holochain hervorging, spricht daher von current-see, statt von currency (engl. für Währung). Mit current-see ist der eigentliche Zweck einer Währung benannt: etwas zwischen den Beteiligten Fließendes sichtbar zu machen. Das betrifft auch jene »Ströme« (engl. currents), welche von staatlichen Währungen wie Dollar, Euro und Yen nicht abgebildet werden – etwa ökologische Ströme oder der soziale Austausch in Geschenkökonomien. Tatsächlich sollen Holochain-basierte current-sees bestenfalls so verwendet werden, dass auch Reputation oder freiwillige Beiträge zum Gemeinsamen sichtbar gemacht werden können und dass auf dieser Basis Kreditsysteme im Gleichrang (das heißt auf Augenhöhe und nicht von Bank zu Kundin bzw. Kunde) auf baubar sind. Das würde der in der kapitalistischen Wirtschaft üblichen Kapitalakkumulation und dem Durchregieren des Geldes entgegenwirken, könnte selbstbestimmte Grenzen für individuelle Wohlstandsmehrung setzen und grundlegende Fairness im Austausch fördern. Holochain-basierte »Währungen« sind also besser gerüstet, commons-freundliche Systeme zu verwirklichen, weil sie auf dem Prinzip »gegenseitiger Souveränität« basieren, das individuelle Kontrolle genauso ermöglicht wie gemeinschaftliche. Ubuntu-Rationalität und das Bewusstsein unseres Abhängigseins voneinander sowie der gegenseitigen Rechenschaftspflicht sind hier bereits in das Design der DLT-Version eingeschrieben.

Seit Ende der 2000er Jahre arbeiten Brock und das Holochain-Entwicklungsteam an den Protokollen. Sie könnten zur Infrastruktur einer sorgenden & selbstbestimmten Wirtschaft werden – was natürlich ein kompliziertes und im Ausgang offenes Unterfangen ist. Immerhin aber haben die Holochain-Visionäre beeindruckend viele Technologieentwicklerinnen und Investoren davon überzeugt, dass es um mehr geht als nur darum, neue Anwendungen zu entwickeln. Das Potenzial für sozialen Wandel steht im Vordergrund und nicht neue Geschäftsmodelle. Wer sich engagiert, wird Teil einer sozio-technischen Umgebung, innerhalb derer verschiedene Akteure dieselben Softwareprotokolle zur Kommunikation verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Das ist so, als dürfte Duplo Duplo bleiben, Lego Lego, Playmobil Playmobil – und doch ließen sich alle Bauteile miteinander verbinden.

Als Anfang 2019 der Holochain-Code freigegeben wurde, war der Beweis erbracht, dass ein agentenzentrierter Ansatz zur Kontrolle von Daten und Identitäten machbar ist. So können Einzelpersonen die Sicherheit und Authentizität ihrer Daten direkt verwalten, ohne Drittanbieter zu benötigen.[25] Das Holochain-Design zielt darauf ab, dass App-Entwickler ihre eigenen verteilten Protokollsätze erstellen können. Sie müssen sich nicht auf einen einzigen Satz von Protokollen verlassen, der zentral gesteuert wird. So können P2P-Communities ihre eigenen Anwendungen und Daten kontrollieren und sind nicht gezwungen, sich auf Unternehmensriesen wie Google, Apple oder Facebook zu stützen, wie wir das beim Verbundwiki gesehen haben.

Ein wichtiges Instrument zur Einführung des Holochain-Systems ist das Unternehmen Holo. Holo ist die dezentrale Hosting-Kooperation, die den ersten großen Einsatz des Systems überwachen wird. Ziel von Holo ist es, dass – wer immer einen Computer hat – seine ungenutzte Rechenleistung für holochain-basierter Software »vermieten« kann und im Gegenzug Holo Fuel (die Währung) erhält. Holo Fuel wiederum ermöglicht den Austausch mit anderen Menschen innerhalb des Netzwerks, aber auch den Auf bau paralleler Wirtschaftskreisläufe, ähnlich wie wir das von Regional- und Lokalwährungen kennen.[26] Im Gegensatz zu vielen anderen Währungen ist der Holo Fuel durch einen realen Vermögenswert gedeckt: der Rechen- bzw. Hosting-Leistung der teilnehmenden Computer. Der Erwerb von Holo Fuel ist zudem direkt mit dem Engagement für die Gemeinschaft verbunden, so dass er als sogenannter »Proof of Service«-Token funktioniert. Wer Holo Fuels hat, hat »bewiesen« (engl. proof ), dass eine bestimmte Rechenleistung in das Netzwerk eingebracht wurde. Im Prinzip ist Holo Fuel ein Kreditsystem, in dem Schuldner und Gläubiger im Wesentlichen die gleichen Personen sind, wenn auch innerhalb eines großen, weitverzweigten Systems. Aus diesem Grunde ist auch die Gefahr geringer, dass Holo Fuel zu einem Spekulationsobjekt wie Bitcoin wird, obwohl Holo Fuel prinzipiell gegen konventionelle Währungen getauscht werden kann. Eine Währung, die durch einen realen Vermögenswert gedeckt ist (Rechenleistung), wird auf Dauer eher als wertstabil gelten.

In gleicher Weise, so die Hoffnung des Holochain-Teams, können »Kredite auf Gegenseitigkeit« durch die Produktionskapazitäten für Lebensmittel (z.B. SoLaWis), für den Transport (P2P-Car-Sharing), die Energieerzeugung (SolarCommons[27] oder Klimaschutz+) oder der Altenpflege geschaffen werden. Wenn immer mehr Commons-Projekte und Unternehmen Holo Fuel nutzen und ihren Wert durch reale Vermögenswerte und Dienstleistungen sichern, kann das dem sorgenden & selbstbestimmten Wirtschaften einen kräftigen Schub geben. Um diesen Prozess zu unterstützen, wurde eigens eine »Commons Engine« entwickelt. Sie dient dazu, Nachbarschaften, Netzwerke und Gruppen in der Entwicklung von auf Holochain basierten Apps (den hApps) zu unterstützen, Währungen zu entwerfen, OpenSource- und Kryptoökonomie-Projekte auf den Weg zu bringen und dabei Commoning nicht zu vernachlässigen. Die Konzentration liegt insbesondere auf den Bereichen Wasser, Energie, Nahrung, Land, Wissen und Gemeinschaftsbildung. Die Holochain-Architektur soll in all diesen Feldern dezentrale Anwendungen ermöglichen, »die Governance, Zusammenarbeit und Organisation selbst betreffend, für soziale Netzwerke und Medien, für die Verwaltung von Handelsbeziehungen, für Plattform-Kooperativen, Sharing Economy Apps, das Management von Lieferketten, den Umgang mit Leistungen und Vermögenswerten in den Nachbarschaften, Kryptowährungen auf Gegenseitigkeit und tokenlose Reputationssysteme«.[28] Alle Elemente dieser »alternativen Wirtschaft« könnten sich auf gemeinsame Währungen stützen und synergetisch funktionieren, während sie unabhängig von konventionellen Banken und Investoren bleiben. Schon diese kurze Tour durch das im Entstehen befindliche Holochain-Universum zeigt, wie vielseitig eine solche, commons-affine Ausgestaltung der Distributed Ledger Technology gegenüber auf Blockchain basierten Anwendungen wie Bitcoin oder Ethereum ist.

Für Eric Harris-Braun, einen der Mitgründer von Holochain, geht es letztlich darum, dass Holo Fuel und andere auf Holochain basierte Währungen Menschen helfen, »tatsächlich alle Arten von Wert innerhalb eines Commons-Bezugsrahmens sichtbar zu machen und abzubilden sowie eine stabile Sprache zu haben, um mit all diesen Werten im großen Maßstab adäquat umzugehen«. Die Holochain-Protokolle bieten dafür gewissermaßen die Grammatik an. So könnten Apps uns auch jene Wertflüsse »sehen« (current-sees) lassen und »benennen« helfen, die in der kapitalistischen Marktwirtschaft – wie der Kiel des Eisbergs – im Verborgenen liegen: soziales Engagement, schöpferische Beiträge aller Art, Sorgetätigkeiten, sogar emotionale Zustände. Für Harris-Braun wird Holo Fuel nicht einfach der Ersatz für Geld sein, der den Kapitalismus beerdigt, sondern ein Instrument, das »eine andere Wert(e)-Grammatik« propagiert. So wie uns auch in der menschlichen Sprache unterschiedliche grammatikalische Strukturen helfen, verschiedene Phänomene und Perspektiven auszudrücken, soll die Holochain-Grammatik ein Werkzeug sein, das auch Energie- und Wertflüsse abbildet, die durch Marktpreise nicht dargestellt werden können. Der Geldwert verliert dadurch seine Dominanz. Hier ist nicht das isolierte Individuum einzige Quelle von Handlungsmacht und Wertschöpfung, sondern Holochain vollzieht den OntoWandel und webt in das Design ein, dass wir Ich-in-Bezogenheit sind. Harris-Braun hat es so ausgedrückt: »Unser Modell basiert auf ›gegenseitiger Souveränität‹, Individuum und Kollektiv sind aufeinander bezogen. Keines wird vom jeweils anderen verdrängt. Wer handelt (agent), kann sagen, was immer sie oder er will. Die Gemeinschaft wird – indem sie die Holochain-Grammatik nutzt – prüfen, welche Informationen gesendet wurden und ›sehen‹, ob ›der Spielzug‹ den Spielregeln entspricht. Alle Verbindungen zwischen Individuum und Kollektiv, Kollektiv und Individuum sind da, um den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Im Grunde ist die ganze reale Welt, in der wir leben »agentenzentriert«. Schließlich ist die Wirklichkeit immer von unserer eigenen Sichtweise beeinflusst. Was wir hier tun, ist, auf Grundlage einer gemeinsamen Grammatik [...] eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen. Bezogen auf diese Grammatik überprüfen wir uns gegenseitig und legen uns gegenseitig Rechenschaft ab. Dafür wurde Holochain entwickelt.«

Durch die Anerkennung dieser »gegenseitigen Souveränität« der Akteure, so die Hoffnung, sollen lebendige Systeme entstehen, die dem Ganzen verschrieben sind: »Als Gesellschaft haben wir ja ein ziemlich gutes Verständnis für Dinge und dafür, wie man sie manipuliert, aber mit (Energie-/Wert-)Flüssen ist das nicht so«, sagt Arthur Brock, Projektgründer von MetaCurrency[29]. Holochain verwendet für die »Währungen« (denken Sie dabei an current-sees) verschiedene »Muster, Prinzipien und Protokolle, um alle erdenklichen ›Flüsse‹ abzubilden, zu teilen, zu messen und zu ermöglichen«. Die Schlüsselkonzepte dabei sind: verteilt, gerecht und regenerativ; denn, so schildert uns Harris-Braun: »An Monetarisierung von Wert bin ich überhaupt nicht interessiert! Ich arbeite für eine post-monetäre Welt. Mich interessiert, wie wir [...] Systeme so formalisieren können, dass wir ›Wert sehen‹ können. Das ist nicht dasselbe wie Monetarisierung.«[30] Current-sees sollen vielmehr genutzt werden, um der Plünderung der Erde, der Konzentration von Kapital und der sozialen Spaltung entgegenzuwirken.

Diese neue Art »Wertströme zu sehen«, zeigt sich auch in der »Selbstkapitalisierungsstrategie« von Holo. Das Unternehmen wurde zunächst durch ein sogenanntes »Initial Community Offering«[31] finanziert. Die Investorinnen und Investoren erhielten für ihre Dollareinlagen Holo Fuels. Ihre Anlageerträge erzielen sie ausschließlich in der Kryptowährung. Dahinter steckt der Gedanke, dass der Wert der Erträge mit dem Wert des Holo-Web-Hosting-Netzwerks und der gesamten Holo-Welt wächst. »Dann geht es um ein Muster zunehmender Selbstreplikation von produktiven Kapazitäten in ein Commons«, erklärt Harris-Braun. Das bedeutet, dass die Beteiligten in ihre eigene Infrastruktur und Wirtschaft investieren und dass der in diesem System geschaffene Wert wieder in dieses System gesteckt wird. Die Vision steckt an: Selbstkapitalisierung und Commons im Großformat, ohne die Zwänge des konventionellen Markt-Staats-Systems! Aber es gibt starke Indizien, dass das möglich ist: ein funktionsfähiger Code, hohe, breit gestreute Anfangsinvestitionen, das Interesse vieler App-Entwickler an Holochain und daran, sich an der Holo-Fuel-Wirtschaft zu beteiligen (CSA-Bauern und Kooperativen).

Natürlich werden am Ende viele Faktoren die weitere Entwicklung von Holochain beeinflussen. Das Projekt kann sich so entfalten, wie die Gründergeneration es sich erhofft hat oder auch nicht, denn jede Infrastruktur kann auch dafür genutzt werden, den schier unersättlichen Durst nach Gewinnmaximierung und Kontrolle zu stillen, wie Ferananda Ibarra, Co-Direktorin der Commons Engine anmerkt. Die Erfindung der Druckmaschine ermöglichte die Verbreitung der Bibel und großartiger Literatur genauso wie jene des Boulevardjournalismus und der Pornografie. Entscheidend aber ist, dass wir uns dessen bewusst sind, was überhaupt technisch möglich ist.

Wer die verfügbaren Mittel zuerst und am einflussreichsten nutzt, wird sich zeigen. Nur eines ist sicher: Die Distributed-Ledger-Technik setzt sich durch. Schon deshalb, weil sie jenen Problemen etwas entgegenzusetzen hat, die zentralisierte Datensysteme großer Unternehmen typischerweise verursachen: mangelnde Benutzerfreiheit, Datenschutz, Sicherheitsrisiken und verkümmernde Kreativität. Commoners müssen sich mit der Weiterentwicklung dieser Ansätze und technologischen Architekturen befassen, wenn sie der Macht des Kapitals Einhalt gebieten wollen. Holochain ist der Versuch, einen »Pfahl« für Commoners in die Erde zu rammen – auch wenn diese Technik genauso für weniger noblere Zwecke eingesetzt werden kann. Der Reiz der Distributed-Ledger-Technik jedenfalls liegt darin – gleich ob Holochain oder andere –, neue, dauerhafte und großmaßstäbliche Angebote zu schaffen, die der Ethik des Commoning entsprechen.

Commons-Öffentliche Partnerschaften

Angesichts der engen Verflechtung zwischen Markt und Staat, erstaunt es nicht, dass sogenannte Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP)[32] en vogue sind. Dabei geht es um – oft gutgemeinte – Versuche, Probleme durch eine vertragsbasierte Kooperation zwischen privaten Unternehmen und der öffentlichen Hand anzugehen. Infrastrukturen werden ausgebaut (in der Wasserversorgung, im Straßen- oder Brückenbau), Gebäude errichtet (Schulen oder Krankenhäuser), Einrichtungen betrieben (Schwimmbäder, Gefängnisse[33], Sport- und Raststätten) und wichtige Aufgaben wie die Müllentsorgung ausgelagert. Meist geht es um Kernaufgaben der sogenannten Daseinsvorsorge. ÖPPs können viele Rechtsformen annehmen: etwa das »Betreibermodell«, für das eine Einzweckgesellschaft gegründet wird. Über diese Gesellschaft plant, errichtet, finanziert und betreibt ein privates Unternehmen ein Infrastrukturprojekt auf eigenes Risiko. Das kommt einer Privatisierung gleich. Oder das Inhabermodell, bei dem das entsprechende Objekt – ob Straße, Schwimmbad oder Gebäude in öffentlicher Nutzung – dem privaten Partner gehören und die öffentliche Hand ein regelmäßiges Entgelt für die Nutzung zahlt, was bei Vertragsabschluss festgesetzt wird. ÖPPs gelten nach wie vor als Win-Win-Szenarien. Die Standardargumente? Arbeitsteilung, Effizienz in der Erbringung der erforderlichen Leistung und geringere Kosten für die öffentliche Hand. Dass jedoch bereits in das Konstrukt ein Zielkonflikt eingebaut ist – nämlich Gemeinwohlorientierung, für die der Staat zu sorgen hat einerseits und Gewinnorientierung des privaten Partners andererseits – bleibt in der Praxis nicht folgenlos. Die NDR-Fernsehdokumentation »Der geplünderte Staat« (2013) belegte detailliert einige typische Nachteile von ÖPP-Projekten, darunter die Geheimhaltung der Verträge, die mangelnde parlamentarische Kontrolle, die Anfälligkeit für Korruption und fragwürdige Wirtschaftlichkeit. Tatsächlich funktionieren einige öffentlich-private Kooperationen weniger als Partnerschaften, sondern eher als getarnte Werbegeschenke. In Chicago überließ die Stadtverwaltung tatsächlich den Betrieb ihrer Tausenden von Parkuhren einem privaten Unternehmen, was zu höheren Preisen, schlechterem Service und öffentlicher Empörung führte. Über ÖPP-Konstruktionen können Unternehmen für einen langen Zeitraum – 15, 30 oder sogar 99 Jahre – öffentliche Infrastrukturen übernehmen und betreiben. Dafür werden sie (nicht selten großzügig) entlohnt.[34] Die versteckten, langfristigen Kosten können ÖPPs jedoch zu einem, im Wortsinne, schlechten Geschäft für die öffentliche Hand machen. Dann muss »nachgeschossen« werden. Die Elbphilharmonie in Hamburg ist nur ein drastisches Beispiel. In zehnjähriger Bauzeit verzehnfachten sich die Fertigstellungskosten. Tatsache ist, dass nach solchen »Fastprivatisierungen« die Leistungen oft teurer werden, Qualitätsprobleme entstehen, an der öffentlichen Sicherheit gespart oder die Wartung vernachlässigt wird.[35] Dennoch gelten ÖPPs weiterhin als vernünftig, robust und sinnvoll – so als würden sie tatsächlich allen zugutekommen und noch dazu die Probleme knapper Kassen lösen. Statt aber hinzunehmen, dass das Öffentliche zu Markte getragen und Rechenschaftspflicht sowie öffentliche Kontrollmöglichkeiten neutralisiert werden, sollten wir nach anderen Kooperationsformen Ausschau halten: jenseits von Markt und Staat, jenseits von ÖPP.

Noch bevor wir dieser Überlegung nachgehen ist zu fragen: Welche Dienste und Infrastrukturen dienen wem und welchem Zweck? Was brauchen wir eigentlich wirklich? Geht es um reale Bedürfnisse oder werden diese von Wirtschaftswachstumsfantasien überlagert; wird letztlich nur noch mehr transportintensiver internationaler Handel gefördert? Es ist immer mit dieser Frage zu beginnen: Was wird hier vor Ort wirklich gebraucht, um die Lebensqualität zu sichern, ohne die Kontrolle aufzugeben? Ausgehend von diesem engen Bezug stellt sich dann die Frage, ob wir nicht commons-freundliche Infrastrukturen aufbauen können, die dem Wachstumszwang, den Kapitalinteressen und der Verwaltungslogik entgehen. Die Antwort ist ja! Das ist durchaus möglich. Viele Probleme können durch lokal verankerte, aber regional und gar international vernetzte Commons-Öffentliche Partnerschaften, CÖP (Commons-Public Partnerships) gelöst werden. Damit dieser Gedanke greifbarer wird, sollten Sie daran denken, wie wir in Deutschland die Brandbekämpfung organisieren. Rund 97 Prozent aller Feuerwehrleute sind nicht in Berufsfeuerwehren organisiert, sondern in sogenannten Freiwilligen Feuerwehren. Fast eine Million Menschen – Lehrer, Landwirte, Ladenbesitzer, Handwerker, Kraftfahrer (meist Männer) – sind bereit anzupacken, wenn immer es notwendig ist. In ganz Deutschland gibt es nur 107 Berufsfeuerwehren – ausschließlich in mittelgroßen und großen Städten.[36] In allen anderen Gebieten haben wir, genau wie in Österreich und Polen, eine Feuerwehrgemeinschaft. Selbst in der Bastion der globalen Marktkultur, den Vereinigten Staaten von Amerika, sind beeindruckende 67 Prozent der gut 1,1 Millionen Feuerwehrleute des Landes, also circa 815.000 Menschen[37], Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Nun gehören Brandschutz und Brandbekämpfung grundsätzlich zu den Pflichtaufgaben des Staates. Insofern ist der Begriff »freiwillig« etwas irreführend, denn so ganz freiwillig kommen Freiwillige Feuerwehren nicht zustande. Sie müssen organisiert werden. Gelingt das nicht, können die Kommunen einige Bürger verpflichten, sich der Feuerwehr anzuschließen.

Worin besteht nun die Partnerschaft? Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen stellt der Staat hier keine Beamten ein. Er schließt auch keine Verträge mit Brandbekämpfungsunternehmen. Das ganze System beruht auf dem Gedanken, dass die Menschen unterstützt werden, diese Angelegenheit in ihre eigenen Hände zu nehmen. Die Befugnisse der öffentlichen Hand werden hier kreativ mit den Motivationen von Gleichrangigen, also peers, und deren Selbstorganisation verknüpft. Jede Gemeinde ist verpflichtet, »auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten«, heißt es etwa im baden-württembergischen Feuerwehrgesetz vom März 2010.[38] Bekleidung, persönliche Ausrüstung und Fortbildung werden genauso finanziert wie die Feuerwehrausrüstungen, -einrichtungen, Löschmittel und Fahrzeuge sowie die notwendige Kommunikationsinfrastruktur. Auch für den Versicherungsschutz ist staatlicherseits gesorgt. Die tatsächliche Arbeit aber vollzieht sich in Selbstverwaltung. Man könnte das als Öffentliche-Commons-Partnerschaft bezeichnen. Der Staat schafft einen rechtlichen und administrativen Rahmen dafür, dass unzählige Menschen sich engagieren. Er stellt die notwendigen Mittel bereit und sorgt zudem dafür, dass die Feuerwehrleute durch ihre Einsätze keine Einkommensverluste hinnehmen müssen. Ansonsten aber organisieren sich die Menschen selbst, um »das Handwerk zu lernen«, sich die notwendigen Erste-Hilfe Kenntnisse anzueignen, die Aufgaben untereinander zu verteilen und die Einsätze zu absolvieren.

Eine wirkliche Commons-Öffentliche Partnerschaft (CÖP) ist das noch nicht, weil hier zunächst staatliche Macht und Verantwortung an die Bürger delegiert wird und sich diese dem Ganzen nicht entziehen können. Doch was in Freiwilligen Feuerwehren geschieht, ist einem Commons ähnlich. So wie Ehrenamt oder Freiwilligenarbeit viel mit Commoning gemein haben und doch etwas Anderes sind. Freiwilligenarbeit geschieht häufig im Kontext einer Organisation und ist begrenzt auf deren spezifisches Aufgabengebiet. Sie wird meist zusätzlich erledigt (»nach Feierabend«) und hat nicht selten einen stark karitativen Zug. Während Commoners etwas zu ihrer eigenen Sache machen, darin schöpferisch und produktiv tätig werden, als Alternative zum Markt, und dabei über den ganzen Prozess selbst bestimmen – zu ihren eigenen Bedingungen.[39] Wenn Sie nun von der Freiwilligen Feuerwehr ausgehen und sich vorstellen, dass diese strukturelle und verlässliche Unterstützung seitens der Behörden erhalten bleibt, noch mehr Befugnisse delegiert und das Handeln an weniger Bedingungen und Auflagen geknüpft wäre und die Ausrichtung des gesamten Vorhabens – egal in welchem Bereich – tatsächlich von den Commoners selbst bestimmt werden kann, dann haben wir eine Commons-Öffentliche Partnerschaft (CÖP).

Utopisch? Das hätten wir vielleicht vor 150 Jahren auch über die heutige Brandschutzorganisation gesagt. Als die Deutsche Feuerwehr 1851 in Berlin gegründet wurde, bestand sie aus Profis. Die Tradition der freiwilligen Brigaden hat sich erst 70 Jahre später, in den 1920ern, etabliert. Ein Jahrhundert später sichern die insgesamt 24.000 Freiwilligen Feuerwehren den Brandschutz für nahezu das gesamte Land. 2017 existierten in ganz Deutschland – und das ist mehr als bemerkenswert – nur vier Fälle, in denen nicht genügend »Freiwillige« bereit waren, vor Ort für die Brandbekämpfung zu sorgen. In diesen Fällen beauftragt die Kreisverwaltung die Bildung sogenannter »Pflichtfeuerwehren«. Während unser moderner Geist dazu neigt, »Pflicht« und »Freiwilligkeit« als binäre Gegensätze zu sehen, verschwimmen diese Polaritäten, sobald ein Anliegen mit intrinsischen Motivationen oder existentiellen Fragen verbunden wird. So wie in diesem Fall: Der Staat verlangt, dass in allen Gemeinden eine Feuerwehr existiert, und zugleich gibt es viel Autonomie und Selbstorganisation. Die Meisten fühlen sich nicht unter Druck gesetzt, der Feuerwehr beizutreten. Gefühlt beteiligen sie sich freiwillig. Das Framing »freiwillig« versus »Pflicht« wird dem nicht gerecht. Es ist wie ein Ausdruck von Freiheit in Bezogenheit. Verantwortungsbewusste Eltern denken auch nicht daran, sich für das Eine oder Andere zu entscheiden, wenn es darum geht, für ihre Kinder zu sorgen. Es ist beides: Vergnügen, aber auch Pflicht und Verantwortung. Viele Menschen empfinden freiwillige Arbeit ebenso wenig als Verpflichtung. Es ist einfach genau das, was getan werden muss. Die Beteiligten sind nicht selten stolz auf das, was sie leisten (wobei explizite Anerkennung immer wieder guttut). Zudem schafft »ehrenamtliches Engagement« nicht weniger als Commoning in der Regel ein Zugehörigkeitsgefühl. Die Feuerwehrleute zum Beispiel etablieren Rituale des Miteinanders, sie feiern gemeinsam und öffnen die Tore des Feuerwehrhauses beim »Tag der offenen Tür« für alle Interessierten. Sie leisten – wie nebenbei – Jugendarbeit. Rund 250.000 Jugendliche gehören einer Jugendfeuerwehr an. Diese Multifunktionalität, die Marktlösungen nie mitliefern, ergibt sich gerade aus dem selbstorganisierten Charakter. Ein anderer Vorteil ist, dass die Tätigkeiten der Einzelnen nicht in formalen Stellenbeschreibungen definiert werden. Sie können flexibel und situationsbedingt an die Gegebenheiten angepasst werden. Zwar bringen Fachleute (etwa in den Berufsfeuerwehren) in der Regel noch einmal Fähigkeiten und Erfahrungen mit, die Freiwillige kaum erwerben können, andererseits wären Berufsfeuerwehren im ganzen Land undenkbar. 24 Milliarden Euro pro Jahr müssten für Personalkosten aufgewendet werden, wenn jede und jeder nur den Einstiegslohn eines Bundeswehrsoldaten erhielte. Und selbst bei Mindestlöhnen wäre das nicht wirklich klug und sehr kostspielig, denn hauptberufliche Feuerwehrleute verbringen viel Zeit mit Warten. Sie werden für ihre Einsatzbereitschaft bezahlt. Ihre Spezialisierung und besondere Qualifikation wird daher routinemäßig in Wartungs- und Kontrollaufgaben gebunden.

Doch zurück zur Reflexion gesellschaftlicher Strukturen: Öffentliche-Commons-Partnerschaften (ÖCP) sind für die Suche nach Alternativen zu ÖPPs wichtig, weil es nicht darum geht, den Menschen vorzuschreiben, x oder y zu tun. Es geht darum, die Bedingungen zu schaffen, damit es für alle einfacher wird, ihre persönlichen Energien und Talente tatsächlich einzubringen. Und es geht darum, Commons in großem Maßstab zu ermöglichen. Staatlichen Institutionen kann das nur gelingen, wenn sie Gemeinwohlbelange und individuelle Interessen aufmerksam aufeinander beziehen. Der Schlüssel ist nicht, die »richtigen Anreize« oder gar Gehälter anzubieten. Der Schlüssel ist, den Menschen echte Befugnisse zu übertragen, damit sie ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen können; dafür sollten sie mit einer geeigneten Infrastruktur und einer passenden Ausrüstung ausgestattet werden. Ein eher konventioneller politischer Ansatz wäre, im Haushalt einen Posten für die Leistungen der Daseinsvorsorge vorzusehen und diese dann an externe Dienstleister zu vergeben oder eben Personal einzustellen. Mit solch einer Denkweise wird mitunter viel Potenzial verschenkt. Wenn es stimmt, dass eine Freiwillige Feuerwehr Energien und Talente auch deswegen zu mobilisieren vermag, weil gerade keine formalen Arbeitsverhältnisse bestehen, wenn zudem die Kraft der Selbstorganisation mehr als nur der Brandbekämpfung dient, sondern auch »sozialen Kitt« erzeugt, dann ist darüber nachzudenken, was das für Institutionenbildung bedeutet. Natürlich ist auch das Dasein der »Freiwilligen« Feuerwehrleute mit Härten verbunden. Sie müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sein, egal ob es brennt, ob nach Stürmen umgestürzte Bäume von den Straßen entfernt werden müssen oder medizinische Notfälle zu bewältigen sind. Aber diese Opfer sind offenbar für die Allermeisten erträglich und werden durch das gemeinsame Handeln und das Bewusstsein, genau die Arbeit zu tun, die einfach notwendig ist, kompensiert. Noch einmal: Hier geht es nicht um Commoning. Der Staat bleibt im Arrangement der »Freiwilligen« Feuerwehr noch immer der »Seniorpartner«. Es geht aber auch nicht um einen klassischen Fall von »Bürgerbeteiligung«, im Fachjargon: »Partizipation«. Hier nehmen die Menschen nicht an einem Prozess teil, den die Behörden steuern. Staatliche Institutionen fordern niemanden auf, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu ausgewählten Fragen in einen weitgehend vorstrukturierten (Planungs-)Prozess einzubringen (nicht selten, um dessen Ergebnisse zu legitimen). Vielmehr hat der Staat tatsächlich viel Verantwortung (und Aufgaben) abgegeben und zugleich beträchtliche Ressourcen gebunden, um die Menschen zu befähigen, die Brandbekämpfung weitgehend selbst zu organisieren. Das ist ein deutlicher Hinweis auf das große Potenzial von CÖPs, in denen der beschriebene Zielkonflikt aus den Öffentlich-Privaten Partnerschaften – Gemeinwohl versus Gewinnorientierung – nicht existiert.

Unter Commons-Öffentliche Partnerschaft (CÖP) verstehen wir eine langfristige Kooperationsvereinbarung zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und staatlichen Institutionen andererseits. Sie sollen verlässliche Bedingungen schaffen, so dass Commoners langfristig und rechtlich abgesichert Aufgaben füreinander, aber auch für ein größeres Publikum übernehmen können. Seniorpartner sind die Commoners. CÖP sollen flexible, auf die lokalen Bedingungen angepasste Lösungen ermöglichen, etwa um offene und diskriminierungsfreie Infrastrukturen zu schaffen, über die die Menschen die Kontrolle behalten. So muss und will Guifi.net – das gemeinschaftsgetragene regionale WiFi-Netzwerk, das wir in Kapitel 1 kennengelernt haben – nicht auf die Interessen externer Investoren und Investorinnen Rücksicht nehmen. Guifi.net hat auch kein Interesse daran, die eigene Rendite auf Kosten der Nutzenden zu maximieren. Es geht um langfristige Stabilität und guten Service. Die Akteure verlieren sich nicht auf dem Spielfeld der Finanzen (auf der über Fusionen und Übernahmen sowie »kreative Finanzinstrumente« nachgedacht wird). Das sollte Commons-Öffentliche Partnerschaften gerade für die lokale und regionale Ebene attraktiv machen. Eine CÖP neigt nicht wie eine Öffentlich-Private Partnerschaft dazu, in allem ein Geschäftsmodell zu sehen und die eigenen Aktivitäten mit Gewinninteresse zu verbinden. Möglichst üppige staatliche Finanzierungen und millionenschwere Kreditprogramme stehen auch nicht auf dem Wunschzettel. Es geht einfach darum, die Bedingungen für Selbstorganisation zu verbessern und im Gegenzug Subventionen und rechtliche Privilegien für »den Markt« abzubauen. CÖPs sind günstiger und multifunktionaler als PPPs, da Commons sehr flexibel sind und einer anderen institutionellen Logik folgen als Akteure, die sich am Markt durchsetzen müssen. Auch die immensen Kosten eines schwerfälligen bürokratischen Apparates können vermieden werden, weil es über Commons einfacher ist, selbst kleine Beiträge im Open-Source-Stil nutzbar zu machen. Es gibt eine ganze Menge Gemeinschaften und Netzwerke, die sich dringender Probleme annehmen – und das zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher »Dienstleistungen«. Sie tun dies mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit für individuelle Belange. Was wäre, wenn staatliche Institutionen beispielsweise das gemeinschaftsbasierte Versicherungssystem Artabana, deren Regionalgruppen ihre Mittel Poolen, Deckeln & Umlegen und so füreinander Sorge tragen, mit grundlegender Infrastruktur unterstützte? Was wäre, wenn geeignete Ländereien und Gebäude für Netzwerke wie zum Beispiel Vipassana zur Verfügung stünden, deren Arbeit der Selbstheilung von Tausenden von Menschen dient – und zwar ausschließlich mit »nichtkommodifizierter« Arbeit? Die Antwort liegt auf der Hand. Das würde nicht nur die Kosten für die Gesundheitsversorgung senken, sondern gleichzeitig auch eine Kultur des Gemeinsamen und des Zugehörigseins schaffen.

Die Aufgabe besteht also zunächst darin, staatliche Institutionen dazu zu bringen, Commoners als legitime Partner anzuerkennen. Bürokratien sind den Umgang mit den üblichen juristischen Personen gewohnt – Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten. Dort gibt es Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführende und Präsidenten. Ein Netzwerk von Commoners gilt hingegen als zu instabil und »unorganisiert«. Aber auch die Pflegeorganisation Buurtzorg (S. 23) ist nicht hierarchisch organisiert. Ihre Strukturen sind kleinteilig und einfach; und in den Koordinationsprozessen spielt der Blog des Gründers Jos de Blok eine außergewöhnlich wichtige Rolle als Ort der Inspiration zur Selbstorganisation, nicht als Instrument der Steuerung. Es ist also durchaus möglich, verbindliche Vereinbarungen mit selbstorganisierten Strukturen zu treffen. Das ist auch die Erfahrung der zahlreichen Kooperationen, die in Folge der »Bologna-Verordnung zur Pflege und Regeneration städtischer Gemeingüter« entstanden sind. In diesem Rahmen leisten die Behörden rechtliche, finanzielle und technische Unterstützung für konkrete Projekte, die von den Bürgerinnen und Bürgern initiiert wurden. Dieses innovative Rechtsinstrument wurde durch die Co-City-Protokolle weiterentwickelt, eine vom italienischen Think Tank LabGov entwickelte Methodik zur Rahmung sogenannter »Co-Governance-Initiativen«. Die Protokolle beruhen auf »Feldstudien, die Labgov in verschiedenen italienischen Städten designed, analysiert und ausgewertet sowie mit mehr als 200 Fallstudien und Forschungsprojekten in über 100 Städten aus verschiedenen geopolitischen Kontexten abgeglichen hat«.[40] Sie enthalten fünf Designprinzipien: »kollektive Regierungsführung, ermöglichender Staat, beitragendes Wirtschaften, Experimentierfreude und technologische Gerechtigkeit«.[41]

TEAL-Organisationen

Der Organisationsentwicklungsexperte Fréderic Laloux spricht in seinem Bestseller Reinventing Organizations von TEAL-Organisationen (teal bedeutet petrol oder blaugrün, dem Cyano ähnlich). TEAL-Organisationen zeichnen sich aus durch Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit, evolutionären Sinn. Als Metapher nutzt Laloux den »lebendigen Organismus«. Laloux’ Beschreibung der Eigenschaften von TEAL-Organisationen entspricht der Peer Governance in Commons:

- selbstorganisierende Teams,

- fast keine Funktionszuweisung für Einzelpersonen,

- Koordinierung und Ad-hoc-Sitzungen bei Bedarf,

- radikal vereinfachtes Projektmanagement,

- Mindestpläne und Mindestbudgets,

- rotierende oder »fließende« und granulare Rollen,

- Entscheidungsfindung ist vollständig dezentralisiert (konstante Beratungsprozesse),

- transparenter Informationsaustausch in Echtzeit inkl. finanzieller Fragen,

- alle können beliebige Geldbeträge einbringen, vorausgesetzt, der Governance- und Beratungsprozess bleibt davon unberührt,

- formale mehrstufige Konfliktlösungsverfahren,

- Fokus auf Teamleistung und peer-basiertes Feedback für die Einzelnen,

- selbst festgelegte Gehälter mit Peer-Kalibrierung,

- keine Boni, faire Aufteilung von Gewinnen.

Nach Frédéric Laloux: Reinventing Organizations: Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, Vahlen: München, 2015.

Solche Beispiele zeigen, dass Commons-Öffentliche Partnerschaften durchaus möglich sind (die Juristinnen und Juristen sollten an einem entsprechenden Rechtsrahmen arbeiten). Das einzige wirkliche Problem scheint zu sein, dass es keine Vorlagen und Protokolle gibt, auf die einfach zurückgegriffen werden kann. Wenn staatliche Institutionen sich öffnen und erkennen können, dass die bewusste Selbstorganisation und soziales Miteinander in Commons eine potenzielle Quelle kreativer Energie ist, dann kann sich das ändern. Um über Commons mehr zu erfahren, hat die belgische Stadt Gent im Jahr 2017 eine Studie in Auftrag gegeben, um sich der Existenz und Leistungen gemeinschaftsbasierter Projekte innerhalb des eigenen Stadtgebietes bewusst zu werden. Die Stadt wollte wissen, wie die Arbeit eines von der Nachbarschaft selbstverwalteten Kirchengebäudes, einer Genossenschaft für Erneuerbare Energien oder eines temporären städtischen Commons-Labors, das verschiedenen Projekten Platz bietet, ergänzt und unterstützt werden konnte.[42]

Für die Entwicklung einer Commons-Öffentlichen Partnerschaft reicht es nicht aus, dass staatliche Institutionen ein Commons explizit anerkennen oder »genehmigen.« Es geht darum, der Macht der Commons gegenüber tatsächlich aufgeschlossen zu sein, sie wirklich stärken zu wollen. Etwa so wie die indische Regierung Dorfgemeinschaften dadurch stärkte, dass sie 2006 den Forest Rights Act in Kraft setzte. Das Gesetz zielte ausdrücklich auf die Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner über ihre Gemeinschaftswälder ab. Sie sollten in traditioneller Weise, dezentral und demokratisch von den Betroffenen selbst verwaltet werden.[43] Ein solcher Politikwechsel ist zwar kompliziert, aber er verbessert die Lebensbedingungen und die regionale Ernährungssouveränität und trägt dazu bei, dass vor Ort Verantwortung für die Umwelt übernommen wird. Leider hat sich die festgefahrene Bürokratie der Umsetzung des Gesetzes oft widersetzt und die lokalen Gemeinschaften nicht wirklich unterstützt.

Auch wenn CÖPs sich für die kommunale Ebene besonders anbieten, sind sie keineswegs auf überschaubare, lokale Aufgaben beschränkt, sondern auch für »die großen Themen« relevant. Das heißt, sie lassen sich auf Situationen übertragen, in denen staatliche Institutionen mit Commons-Verbünden oder Koordinierungsstellen zusammenarbeiten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi). Übersetzt bedeutet das: Initiative für Medikamente gegen vernachlässigte Krankheiten. DNDi ist eine gemeinnützige Organisation, die mit verschiedenen Staaten, Forschungsinstituten und Geberorganisationen zusammenarbeitet, um Engpässe in der Entwicklung dringend benötigter Medikamente zu überwinden.[44] Technisch gesehen handelt es sich um eine Commons Public Private Partnership (CPPP), weil hier alle drei Institutionstypen eng zusammenarbeiten: Nichtregierungsorganisationen, die Betroffenen selbst, Regierungsinstitutionen und private Forschungsinstitutionen sowie Pharmaunternehmen. Die Partnerschaft funktioniert, weil sich die Beteiligten in Vielfalt gemeinsam ausrichten. Und diese Ausrichtung besteht vor allem darin, kommerzielle Interessen aus der Medikamentenproduktion zu verbannen. Das aber ist nicht nur für »vernachlässigte Krankheiten« wichtig. Viele davon sind Tropenkrankheiten, kommen vor allem im Süden vor und werden deswegen vernachlässigt, weil es in den entsprechenden Ländern keine Kaufkraft gibt. DNDi widmet sich deshalb zwar vor allem der Arzneimittelforschung in den Bereichen, die die Arzneimittelindustrie völlig vernachlässigt. In jüngster Zeit ist jedoch auch der Einsatz für Krebsmedikamente hinzugekommen, denn beide Phänomene, »vernachlässigte Forschung einerseits und übertriebene Forschung andererseits«, seien »Ergebnis einer marktorientierten Medikamentenpolitik«, sagt die Spezialistin für Gesundheitspolitik Spring Gombe-Götz[45]. Das Ergebnis sind in der Regel überteuerte Medikamente, die sich Menschen entweder überhaupt nicht leisten können oder die die Budgets der Gesundheitssysteme stark belasten. Die Organisation hat ihren Sitz in Genf (Schweiz) und unterhält weltweit neun Niederlassungen etwa in Kenia, Malaysia oder Japan. Gemeinsam mit Regierungsinstitutionen, Gesundheitsorganisationen sowie Pharmaunternehmen (»sorgfältig ausgewählt«) werden Wege gefunden und finanziert, um die medizinische Forschung voranzutreiben – inklusive der klinischen Studien, die für die Zulassung neuer Medikamente notwendig sind. Im Jahr 2015 lieferte DNDi sechs neue Behandlungsmethoden und brachte dafür 350 Millionen Euro auf. Bis 2023 sollen 16 bis 18 Medikamente mit einem Gesamtbudget von 650 Millionen Euro entwickelt werden.[46] Mit von der Partie sind über 160 Partner weltweit. Die Forschungsergebnisse nützen einer HIV-positiven Mutter in Südafrika genauso wie einer jungen Frau in Bolivien, die an der Chagas-Krankheit leidet oder einem Arbeiter eines tropischen Landes, gegen dessen Malaria es dadurch eine bezahlbare Behandlung gibt. DNDi kann ein Leben für 1 Dollar retten, wie der Titel eines Films über DNDi es ausdrückt.[47] DNDi kann zudem die Wirksamkeit von neuen Krebstherapien besser überprüfen und auch dafür die Kosten deutlich senken. Der Grund: Kein einziges Unternehmen oder Forschungsinstitut darf ein Medikament, das in Kooperation mit DNDi entwickelt wurde, sein eigen nennen. Stattdessen hat die Initiative, die vor allem auf Transparenz im gesamten Forschungs- und Produktionsprozess wert legt, Formen der »sozialverträglichen Lizenzierung«[48] entwickelt. Sie erlauben es, dass Medikamente zum Beispiel auch in jenen Ländern hergestellt werden, in denen die betreffenden Krankheiten weit verbreitet sind – zu in der Regel minimalen Kosten. Das wiederum erleichtert den Menschen den Zugang zu den Medikamenten. Nebeneffekt: die Anreize für Fälschungen sinken. Für all das bedarf es weder verschwenderischer Subventionen noch monetärer »Anreize«, so dass Unternehmen produzieren, was tatsächlich gebraucht wird.

Medikamente für alle: Das Beispiel ASAQ

ASAQ: WHO-empfohlene Kombinationstherapie (Fixed-Dose-Kombination, FDC) von Artesunat und Amodiaquin gegen Malaria. Zwei Wirkstoffe in einer Tablette. Es ist die erste Behandlungsform, die von DNDi in Zusammenarbeit mit Sanofi in vier gewichtsspezifischen Dosierungen entwickelt wurde.

- 2002: initiiert u.a. von Ärzte ohne Grenzen

- 2003-04: pharmakologische und klinische Entwicklung durch akademische Gruppen in Europa, Afrika und Asien, Biotechnologie-Unternehmen in Europa, Ärzte ohne Grenzen u.a., Zulassungsstudie in Burkina Faso zur Prüfung von Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Kindern

- 2007: Erstzulassung in Marokko, Produktion in Marokko, später auch in Tansania (Technologietransfer) ASAQ soll in allen Ländern zugänglich gemacht werden, in denen die Resistenzraten gegen Amodiaquin niedrig sind

- ab 2007: Sammlung hochqualitativer Daten über die Wirksamkeit und Sicherheit von ASAQ als Teil des Risikomanagementplans der WHO nach der Zulassung, u.a. Studien-Standorte in Liberia (1.300 Patientinnen und Patienten)

- 2010: ASAQ erhält WHO-Genehmigung mit der längsten Haltbarkeitsdauer unter allen präqualifizierten ACTs gegen Malaria (3 Jahre).

Kosten für die Entwicklung und Begleitung der Einführung: 12 Millionen Euro. Behandlungen in den ersten 4 Jahren: > 250 Millionen, bis 2018 sind es mehr als 500 Millionen Behandlungen in über 30 afrikanischen Ländern Im öffentlichen Sektor entspricht das weniger als 1 US-Dollar für Erwachsene und 0,5 US-Dollar für Kinder pro Behandlung.

- ASAQ wird zu Herstellungskosten vertrieben

- ASAQ darf nicht patentiert werden

Quelle: DNDi: Forschung und Entwicklung für vernachlässigte Patienten innovativ angehen. Zehn Jahre DNDi – Erfahrungen und Lessons Learned, Januar 2014, S. 8 sowie: https://www.dndi.org/achievements/asaq/

Über solche Partnerschaften können demnach Risiken gemeinsam getragen, komplexe Forschungs- und Entwicklungsprozesse angegangen und auch Infrastrukturen gemeinsam entwickelt werden. Das senkt die Gesamtkosten erheblich. So wird es möglich, Probleme zu lösen und Bedürfnisse zu befriedigen, denen sich gewinnorientierte Unternehmen in der Regel nicht widmen, weil »es sich nicht rechnet«. Die Eigentumsrechte sind auch hier der Schlüssel. Der Erfolg von DNDi gründet zum einen darin, dass für die Medikamente keine Lizenzgebühren zu zahlen sind, und zum anderen gibt es die Möglichkeit, Lizenzen für bestimmte Gebiete zu vergeben, in denen eine Krankheit weit verbreitet ist. Da zudem weltweite Forschungs- und Produktionsrechte garantiert sind (was den Technologietransfer erleichtert), können die Medikamente dezentral produziert werden. Es werden also mehrere Produktionsstandorte zugelassen, ohne dass ein Rechteinhaber daraus einen besonderen Gewinn schlagen kann. Alle Partner verpflichten sich, in allen endemischen Ländern unabhängig vom Einkommensniveau, das Medikament zum Selbstkostenpreis zuzüglich einer minimalen Marge anzubieten. Das ist nichts Anderes als kosmo-lokal zu produzieren.

Wenn die Vorteile von Commons-Öffentlichen Partnerschaften oder von Commons-Öffentlich-Privaten Partnerschaften zum Tragen kommen sollen, wird sich unser Denken über Politik und Verwaltung ändern müssen. Wichtig ist zunächst, die besondere Governance in Commons und die Logik des Commoning wirklich zu verstehen, dann kann das Kooperationspotenzial aller Beteiligten ausgelotet werden – immer bezogen auf die spezifischen Probleme, Bedürfnisse und Bedingungen vor Ort. Wenn ein Staatsapparat versucht, Politik aus einem Guß zu liefern, wird er unweigerlich schwerfällig, ineffizient und starr. Mit ÖPPs hingegen kann das, was wirklich gebraucht wird, in »verteilter« Produktion und auf menschlichere Weise hergestellt und verfügbar gemacht werden – jenseits gewohnter institutioneller oder machtpolitischer Imperative. Eine ÖPP kann organisch wachsen, sich auf verteilte Infrastrukturen stützen und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Staatliche Institutionen könnten auch die Aufgabe übernehmen, verschiedene ÖPPs miteinander zu verbinden, so dass sie voneinander lernen und überregional kooperieren können. All das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich. Politik und Bürokratie sind es – genau wie wir selbst – gewohnt, dass das gesellschaftliche Leben »von oben« gesteuert wird. Wir haben zu vieles an die Politik und staatliche Institutionen wegdelegiert. Das sollte sich ändern. Den Wert von Commoning zu erkennen und anzuerkennen wird auch für staatliche Institutionen von Vorteil sein: es stiftet Vertrauen, stärkt das vielzitierte bürgerschaftliche Engagement, ermöglicht mehr Unabhängigkeit dadurch, dass geld-light gearbeitet wird, und profitiert von lokalem, situiertem Wissen.

Zum Schluss: Commons im Großformat

Commons auf eine neue Ebene zu heben, ist, wie wir gesehen haben, zwar »ein anderes Kaliber«, aber nicht unmöglich. Es gibt zwar Beispiele, aber keine Standardvorlage für deren großformatige Entwicklung. Es kann sie auch nicht geben. Doch klar ist, dass bessere Gesetze und Verordnungen allein zwar wichtig sind, aber nicht ausreichen. Top-down-Lösungen haben sehr begrenzte Wirkungen, wenn sie an den Lebenswirklichkeiten vorbeigehen und die intrinsischen Motivationen und Energien unberührt lassen. Politik kann nicht vom Commoning selbst getrennt werden.

Am dringendsten ist daher, dass wir lernen, Politik jenseits parteipolitischer Logiken und wettbewerbs- sowie mehrheitsfokussierter Grundstrukturen zu denken. Commoning ist politisch, es trägt dazu bei, das Politische neu zu fassen. Der Politik ist aufgetragen, institutionelle Formen zu entwickeln, die auf Praktiken des Commoning beruhen. Sie sollte Intercommoning fördern, so dass die Strukturen der Mikro-, Meso- und Makroebene, auf Grundlage der in Teil I skizzierten Ideen zusammenwirken und nicht »gegeneinander arbeiten«. Dieser Gedanke findet seinen Ausdruck in unserem Bild vom Onto-Wandel (S. 51). Es veranschaulicht, dass im Kern unser Seins- und Weltverständnis zur Debatte steht. Von diesem Kern aus verzweigt sich eine Commons-Ethik auf unvorhersehbare, adaptive Weise in alle Richtungen, treibt nach außen und reicht bis hinein in die operative Ebene. Wir sind nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema zu dem Schluss gekommen, dass es wirklich sehr wenig gibt, was nicht aus Commons-Perspektive gedacht und gemacht werden kann. So vieles hat uns zunächst überrascht. Ein Commons für die Nachbarschaftspflege? Buurtzorg. Für die regionale Versorgung mit frischen Lebensmitteln? Cecosesola, SoLaWis, Park Slope Food Coop. Für Wohnraum? Mietshäuser Syndikat. Für den generationenübergreifenden Schutz von Ackerland? Terre de Liens. Für den Neubau von Häusern? WikiHouse, Vivihouse. Für Maschinen? Open Source Ecology und Atelier Paysan. Für Lehrmittel: Open Educational Resources. Für Finanzierung? Goteo. Eine commons-affine Alternative zu Blockchain? Holochain. Und so weiter.