Teil 3 – Commonsuniversum

Kapitel 9: Commons im Staat

Kapitelüberschriften

- »Staat« und »Volk«

- Anmerkungen zur staatlichen Macht

- Jenseits von Reform oder Revolution

- Zur Macht des Commoning

- Staatliche Macht für Commoning einsetzen

- Katalysieren & Weitertragen

- Commons auf der Makroebene etablieren

- Infrastrukturen für Commoning bereitstellen

- Neue Finanzierungsmöglichkeiten für Commons schaffen

- Commons und Subsidiarität

- Commons brauchen Rechte

Wir haben gesehen, wie eine kreative Nutzung des Eigentumsrechts und historischer Rechtsgrundsätze konventionelles Eigentum neutralisieren und in Folge den modernen Markt-Staat in die Schranken weisen kann. Was aber wäre möglich, wenn die Staatsmacht Commoning und beziehungshaftes Haben sogar aktiv unterstützte? Könnten bewusste Selbstorganisation und die Muster sorgenden & selbstbestimmten Wirtschaftens mit Mitteln des Staates vorangetrieben werden? Wäre eine Unverkäuflichkeitsdoktrin für gemeinsam genutztes Vermögen rechtlich durchsetzbar? Könnten wir Rechtsregime, Infrastrukturen und Programme entwerfen, die Commoning fördern? Das sind viele Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt, doch an einer Auseinandersetzung mit dem Staat – dem Begriff, den Institutionen, den Vorstellungen und der Macht – führt kein Weg vorbei. Allerdings ist dabei strategische Vorsicht geboten. Die meisten Politikerinnen und Politiker der rund 200 Nationalstaaten dieser Welt, egal welcher Couleur, ob Demokratinnen oder Autokraten, sind sich einig, dass anderes wichtiger ist: Überall hat das Wirtschaftswachstum Priorität. Die Politik glaubt (und wir oft auch), dass unsere Bedürfnisse nur durch ununterbrochene Kapitalakkumulation bzw. Wachstum befriedigt werden können. Daher gilt die Aufmerksamkeit der Politik den Märkten (und ihrer Ausweitung), der Ausbeutung natürlicher »Ressourcen« (selbst im Mariannengraben und auf dem Mars) und der Ankurbelung des Konsums, auch wenn dafür zunächst funktionstüchtige Waren verschrottet und neue Bedürfnisse künstlich geweckt werden müssen. All das hält die kapitalistische Maschinerie am Laufen und sorgt für sprudelnde Steuereinnahmen. Verständlicherweise gibt es – im Markt-Staat – eher kein Interesse an Commons. Wir sollten uns deswegen keine Illusionen über die Natur staatlicher Macht und ihrer Verknüpfung mit Kapital und Märkten machen. Wer heute in staatlichen Institutionen Entscheidungen trifft, wird im besten Fall zwiegespalten reagieren, wenn die Unverkäuflichkeit unseres Natur- oder Kulturvermögens verteidigt werden soll. Die Politik will jede Gelegenheit nutzen, um Investitionen »anzulocken«, um aus Investitionskapital politisches Kapital schlagen und Marktaktivitäten fördern zu können. Und selbst dort, wo dies dem Wortlaut nach anders klingt, setzt sich letztlich dieses Grundmotiv durch. Wie wir in Kapitel 7 gesehen haben, führte die internationale Gemeinschaft 1979 den Rechtsgrundsatz des »gemeinsamen Erbes der Menschheit« ein. Rechtsrah-men war das Übereinkommen der Vereinten Nationen zum Mond und anderen Himmelskörpern; ein Jahr später geschah dasselbe mit dem Übereinkommen zum Schutz der Meere. Es ging darum, bestimmte Elemente – in der Tiefsee lagernde Rohstoffe, in der Antarktis, auf dem Mond – heute und in der Zukunft wie Gemeingüter zu behandeln. Doch nur wenige Staaten haben mit Begeisterung an diesem Prinzip gearbeitet. Insbesondere die USA zeigte sich wenig motiviert.

Die Übereinkommen hatten mit der Grundidee zu tun, dass etwas, das als »gemeinsames Erbe der Menschheit« gilt, keinem einzelnen Nationalstaat und keinem anderen Akteur allein gehören kann. Nationalstaaten können keine nationale Souveränität über dieses »gemeinsame Erbe« behaupten oder es allein für militärische oder kommerzielle Zwecke beanspruchen.[1] Sie müssen den Nutzen teilen. Tatsächlich ist das Prinzip des sogenannten »Access und Benefit Sharing« (gerechter Zugangs- und Vorteilsausgleich)[2] zur zentralen Figur der Debatten um das Gemeinsame Erbe der Menschheit geworden. Das klingt prinzipiell hilfreich und schiebt dem »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst«, einen Riegel vor. Einen schlichten allerdings. Denn überspitzt gesagt dreht es sich bei der Diskussion um das »Gemeinsame Erbe der Menschheit« vor allem um ökonomische Interessen. Es geht darum zu sagen: Wenn wir schon die wenigen noch nicht durchkommerzialisierten Gebiete der Erde ausbeuten – etwa durch Tiefseebergbau –, dann soll der Nutzen etwas besser verteilt werden. Wobei unter »Nutzen« nur das verstanden wird, was Menschen nutzen können und was sich in Zahlen ausdrücken lässt. Die Idee der Unverkäuflichkeit des Gemeinsamen ist in den jahrzehntelangen Debatten um das Gemeinsame Erbe der Menschheit völlig verloren gegangen.

Das gilt für den Meeresgrund genau wie für den Weltraum. Heute drohen zahlreiche privat finanzierte Projekte zur Erforschung des Weltraums, sich über die Prinzipien des 1979 ratifizierten Weltraumvertrags hinwegzusetzen. Präsident Trumps Handelsminister Wilbur Ross schlug 2018 vor, »den Mond zu einer Art Tankstelle für den Weltraum zu machen«. Da es sich bei den dunklen Flächen auf dem Mond eigentlich um dicke Schichten Eis handelt, sei »der Plan, das Eis in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten [und] diese als Treibstoff zu nutzen«.[3] Die Trump-Regierung erkundet zudem bis 2020 die Machbarkeit der »wirtschaftlichen Entwicklung des Weltraums im großen Maßstab«, einschließlich »privater Mondlandefahrzeuge, die de facto ›Eigentumsrechte‹ für die USA behaupten sollen« sowie das Recht, Edelmetalle aus Asteroiden abzubauen.[4]

Die Geschichte der letzten (mindestens) 40 Jahre ist ernüchternd. Sie zeigt auf, wie wohlklingende Erklärungen zum »gemeinsamen Erbe der Menschheit« zwar symbolisch gehaltvoll sein mögen, aber kaum taugen, um Commons ernsthaft zu schützen. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Das Markt-Staat-System ist prinzipiell anders konfiguriert. Gemeinsam genutztes Vermögen als Commons zu erhalten steht nicht im Programm, denn dies beeinträchtigt die Gewinnerwartungen privater Investitionen und die Marktrenditen.[5] So setzt der Griff nach dem Reichtum im Weltraum lediglich die kommerzielle Ausbeutung der Erde fort und drückt zugleich aus, wie stark Märkte und Staaten voneinander wechselseitig abhängig sind. Sie bedingen einander, wenngleich sie jeweils eine Sphäre relativer Autonomie behalten. Wer am Markt agiert, nutzt die in unserer politischen Ordnung gründende Legitimität des Staates und setzt auf Planungssicherheit durch Rechtsstaatlichkeit; Staaten benötigen im Gegenzug die Steuereinnahmen, den geopolitischen Einfluss und die Infrastrukturen, die sich aus einem Wirtschaftssystem speisen, das unaufhörlichem Wachstum verpflichtet ist. Innerhalb derart struktureller Schranken verfügen sowohl die Akteure des Marktes als auch jene des Staates über grob definierte Zuständigkeitsbereiche, in denen sie nach Ermessen entscheiden können. Doch wird dabei das Markt-Staat-System zum Dilemma für die Strategie all jener, die politische Entscheidungen treffen. Ihr Zwiespalt ist fast zwangsläufig, wollen sie Investorinnen und Investoren daran hindern, die Vermögenswerte der Erde (und des Weltalls!) zu monetarisieren. Kein Wunder, dass die Regierungen der führenden Industrieländer der Erde es in den vergangenen 30 Jahren versäumt haben, entschieden gegen CO2-Emissionen vorzugehen. Als tatsächlich versucht wurde, »das Öl im Boden zu lassen« – die Regierung Ecuadors legte einen Plan vor, mit finanzieller Unterstützung der Länder des Nordens Teile seiner Ölvorkommen nicht zu fördern –, hat die internationale Gemeinschaft der Politikerinnen und Politiker dies weitgehend ignoriert.[6]

Wenn wir also versuchen wollen, Commons mit Mitteln des Staates zu stärken, sollten wir uns keine Illusionen über deren Quellen, Grundlagen und die damit verbundenen Absichten machen. So wie Staaten heute konstituiert sind, ist es für deren Hüterinnen und Hüter nicht nur schwierig, Commons zu unterstützen. Sie können kaum die Idee selbst begreifen! Staatliche Macht ist, zumindest in liberalen Demokratien, auf eine individualistische Weltsicht festgelegt, die mit dem Marktkapitalismus Hand in Hand geht. Unsere politische Ordnung erhebt die Rechte der Einzelnen als Vereinzelte und deren ökonomische Freiheit über alles andere (außer vielleicht über die Idee souveräner staatlicher Macht selbst).

Wenn wir die Commons-Idee ernst nehmen und Möglichkeiten finden wollen, staatliche Macht im Sinne der Commoners zu nutzen, müssen wir mit einer derart konfigurierten Staatsmacht umgehen. Das ist gewiss eine gewaltige Aufgabe. In diesem Buch können wir nur damit beginnen, sie in Angriff zu nehmen. Aber eins ist klar: Die vorherrschende Form staatlicher Macht als Governance-System – der Nationalstaat – wird sich zu diesem Zweck ändern müssen.

»Staat« und »Volk«

Dies ist keine Abhandlung zur Staatstheorie, doch zwei Anmerkungen zu unserem Staatsverständnis sind uns wichtig.

Erstens ist der Staat nicht wirklich ein Subjekt oder eine Einheit, wie die verbreitete Rede von »dem Staat« unterstellt. Das Konzept des Staates selbst ist relational. Genau wie die Vorstellung vom »Ich« ohne ein »Du« wenig sinnvoll ist – beide definieren sich gegenseitig und existieren in Beziehung zueinander –, ist auch der »Staat« ein Beziehungsbegriff (»Commons« desgleichen). Staat kann also immer als ein Gegenüber von etwas Anderem betrachtet werden, was er nicht ist, oder wie der Staatstheoretiker Bob Jessop schreibt: »Der Staat ist als Trennung zwischen sich und dem jeweils Anderen konstituiert.«[7] Dies bedeutet, dass der »Staat« im Unterschied (und somit im Verhältnis) zu »Markt«, »Zivilgesellschaft«, »Religion« und »Familie« existiert, auch wenn kein Staat ohne diese anderen Sozialsysteme vorstellbar ist. Der Staat steht in Beziehung zu ihnen. Er ist genauer zu verstehen als die Macht, die diese Beziehungen gestaltet. Daher sprechen wir lieber über staatliche Macht – am Besten im Plural. Dies hilft zu erkennen, dass »der Staat« als solcher nicht existiert. Er ist kein großes, einheitliches Gebilde, sondern eine Konfiguration zahlreicher verschiedener Machtverhältnisse, die stets neugeordnet und (re) produziert werden. Einfacher gesagt: Nicht »der Staat« als solcher handelt; sondern bestimmte Gruppen mit bestimmten Interessen mit bestimmten Funktionen und ausgestattet mit einer gewissen Macht handeln. Dabei bedienen sie sich der Instrumente der Staatsmacht – etwa der Gesetze, der Polizei oder der Verwaltung. Und dennoch ist der Staat auch real beziehungsweise wird als real empfunden. Er ist es insofern, als das Ensemble staatlicher Institutionen – Verwaltung, Militär, Gerichte etc. – unser Leben direkt beeinflusst. Diese Institutionen wirken auf unsere Selbstwerdung in besonderer Weise – nämlich indem sie uns als »Staatsbürgerinnen und Staatsbürger« definieren, was mit bestimmten Rechten und Verantwortlichkeiten einhergeht. »Commoner« zu sein ist etwas völlig anders. Es muss nicht vom Staat anerkannt werden und bringt andere Ansprüche und Verantwortlichkeiten mit sich. Das Konzept des »Commoners« ist so lokal verwurzelt wie transkulturell. Es existiert überall und jenseits aller Staatsformen, das heißt unabhängig von ihnen. Dabei bestimmt es nicht einfach eine Identität irgendwo zwischen »Staatsbürgerin« und »Individuum«. Commoner zu sein bedeutet vielmehr, die soziale Wirklichkeit auf andere Art und Weise zu verstehen und zu erkennen, dass das individuelle Ich immer mit anderen verbunden ist, und zwar in einem vorpolitischen Sinne. Die ungelöste Frage lautet, wie staatliche Macht so genutzt und gegebenenfalls verändert werden kann, dass sie commons-freundliche Modi der Selbstwerdung anerkennt und unterstützt, dass sie den Commoner fördert, der in uns allen steckt.

Zweitens wollen wir auf eine Problematik hinweisen, die mit dem Begriff »Nationalstaat« einhergeht. Um die Macht des modernen Staates zu verstehen, sollten wir uns bewusst sein, dass dieser Begriff irreführend ist. In »Nationalstaat« werden Volkszugehörigkeit (ein anthropologischer Begriff) und Staat (ein staatstheoretisch, politikwissenschaftliches Konzept) auf das Engste miteinander verknüpft. Der Begriff Nation vom Lateinischen natio war im deutschen Sprachraum schon um 1400 herum geläufig. Er ist abgeleitet von nasci, das heißt »geboren werden«. Natio bedeutet nichts Anderes als »Volk, Sippschaft, Menschenschlag« und bezeichnete eine Gemeinschaft von Menschen gleicher Herkunft, gemeinsamer Sprache, Sitten und Bräuche. Noch heute wird Nation gern als Volk verstanden, wird – oft aus politischen Gründen – ethnisch homogen gedacht und entsprechend aufgeladen. Als Selbstbezeichnung für ein Volk mit politisch-staatlicher Einheit taucht der Begriff nation im Französischen im 16. Jahrhundert auf und verbreitet sich im übrigen Europa erst nach der Französischen Revolution. Heute, nur gut zwei Jahrhunderte später, ist uns »Nation« als Bezeichnung für ein Staatsvolk sehr geläufig; so geläufig, dass wir vergessen, dass die »Bürgerinnen und Bürger eines Staates« nicht unbedingt »ein Volk« (im anthropologischen Sinne) sind. »Volk« und »Staat« kleben in unserem Denken fest zusammen und sind in unserer Sprache derart tief verwurzelt, dass die hier geschilderte Differenz wie Wortklauberei erscheint. Doch sobald wir einen Moment innehalten, werden wir feststellen, dass fast kein territorialer Nationalstaat auf einer einzigen gemeinsamen Vergangenheit und einem einzigen Volke (im ursprünglichen Sinne von natio) beruht – nicht im Irak, in Mexiko, in Indien oder Bolivien und auch nicht in anderen modernen territorialen Nationalstaaten. In der Regel finden wir Staatsbürgerinnen und Staatsbürger verschiedener Völker (Ethnien) samt ihren sozialen Traditionen und Kulturen in einem Territorialstaat. Bolivien ist der einzige Staat der Welt, der diese Vielfalt in der Verfassung von 2009 anerkennt. Dort wird das Land als vereinter plurinationaler Staat definiert.

Viele politische Akteure nähren heute – genau wie staatliche Institutionen – die Idee und das Gefühl nationaler Identität. Moderne Staatsmacht wird nicht selten darauf gegründet und gestützt. Nach jahrelanger Debatte hat Israel im Jahre 2018 die Verschmelzung von staatlicher Macht und nationaler[8] Identität in verfassungsähnlichen Rang erhoben. In dem allgemein als Nationalstaatsgesetz bekannt gewordenen Gesetzestext wird Israel als »Nationalstaat des jüdischen Volkes« definiert.[9]

Die Vermischung von »Nation« und »Staat« ist eine endlose Quelle für Konflikte und politische Traumata, weil sie die Erfahrungen unterschiedlicher Volkszugehörigkeiten und Kulturen übergeht. Letztlich heizt sie rassistische, nationalistische und auch bis hin zu faschistische soziale Bewegungen an, wie man aktuell beispielsweise an Brasilien sehen kann. Die Philosophin Hannah Arendt kam bereits 1963 zu dem Schluss: »Die Lebensunfähigkeit gerade dieser Staatsform [des Nationalstaats – S.H.] in der modernen Welt ist längst erwiesen, und je länger man an ihr festhält, um so böser und rücksichtsloser werden sich die Pervertierungen nicht nur des Nationalstaats, sondern auch des Nationalismus durchsetzen.«[10] Wenn wir diesen Unterschied zwischen »Nation« und »Staat« noch einmal bewusstmachen, dann weil vielen Menschen, aber auch jenen, die staatliche Macht ausüben, das Narrativ der gemeinsamen Identität eines Volkes in Fleisch und Blut übergegangen ist. Im Gegensatz dazu bietet Commoning eine Möglichkeit, die tatsächliche soziale, ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt anzuerkennen. Identitätsstiftende Prozesse entstehen durch Commoning in autonomer Weise. Sie müssen dafür nicht in das Korsett eines politischen Gebildes – wie die Staatsbürgerschaft eines Nationalstaates – gezwängt werden. So gesehen dient Commoning als eine Art »Vorraum«, in dem transnationale, post-staatliche Identitäten entstehen, die weder Nationalismus nötig haben noch den Missbrauch eines wohlmeinenden Patriotismus.

In unseren letzten beiden Kapiteln wollen wir der Frage nachgehen, wie Commoning einen OntoWandel katalysieren, dabei staatliche Macht nutzen und potenziell verändern kann (dieses Kapitel). Wir wollen zudem neue Rechtsformen, Infrastrukturen und Politiken vorschlagen, deren sich Commoners bedienen und die von staatlichen Institutionen auf den Weg gebracht und gefördert werden können (Kapitel 10). Wenn wir – wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt – nicht von »dem Staat« sprechen können und damit die in Kapitel 2 skizzierte Weltsicht auf unser Verständnis vom Funktionieren staatlicher Macht übertragen, dann weitet dies unseren Blick für strategische Möglichkeiten zum Umgang mit dieser Macht. Es erlaubt die Konzentration auf bestimmte institutionelle und bürokratische Prozesse. Es hilft zu verstehen, wie eine Gruppe gegenüber einer anderen privilegiert wird, ungeachtet der Gleichheit vor dem Gesetz.

Gleichheit vor dem Gesetz

Auch wenn moderne Staaten alle Bürgerinnen und Bürger als rechtlich Gleiche ansehen, hängt die konkrete Ausübung bürgerlicher Freiheiten und Rechte in der Praxis häufig vom Wohlstand, dem Ruf oder den politischen Verbindungen eines Menschen ab. Auch gesellschaftsstrukturelle Diskriminierung spielt eine Rolle. Etwa wenn sie so tief in unserem Denken, unserer Sprache und unseren Institutionen verankert ist, dass Benachteiligungen geschehen, weil unterschiedliche Ausgangspositionen entweder gar nicht gesehen oder für irrelevant gehalten werden. Kein Mensch scheint dann direkt und unmittelbar dafür verantwortlich. Niemand ist »schuld«. Am Ende aber sind es Menschen aus Afrika, die nachts die Büros putzen, und (osteuropäische) Frauen, die wenig prestigeträchtige (Für-)Sorgetätigkeiten leisten.

Die Gleichheit vor dem Gesetz kann gar brillante Tarnung sein, um letztlich bestimmte Gruppen zu bevorzugen. So mögen Verfahrensbestimmungen und Regulierungen vorgeblich neutral sein, faktisch dienen sie dennoch bestimmten Unternehmen mehr als anderen. Und einige sind einfach too big to fail oder zu relevant für das Bruttoinlandsprodukt, um für eigene Verantwortungslosigkeiten tatsächlich gerade stehen zu müssen. Das gilt für den Finanzsektor genauso wie für die Automobilindustrie oder den internationalen Agrarhandel. Anatole France hatten wir zu diesem Thema bereits zitiert (vgl. S. 261) Im 17. Jahrhundert verfasste ein unbekannter Autor im Kontext der vom englischen Parlament durchgesetzten Einhegungen des Landes ein Gedicht, dass sich in der Commons-Literatur weit verbreitet hat. Wir geben hier die Übersetzung der ersten Strophe wieder.

Das Gesetz sperrt ein Männer und Frau’n

Die der Allmende Gänse klau’n

Doch dem größ’ren Schurken es erlaubt,

Dass der Gans er die Allmende raubt.

[Der vollständige Text sowie die englische Originalfassung sind abrufbar unter: http://keimform.de/2010/the-goose-and-the-commons/]

Wir können versuchen zu fassen, welche staatliche Macht mit welcher anderen Macht in Beziehung steht – ihr in die Hände spielt oder sie blockiert. Ein beziehungshaftes Verständnis staatlicher Macht hilft uns, viele unterschiedliche, aber vorteilhafte Wege für Commons auszumachen. In Kapitel 10 beschreiben wir nur drei davon. Sie alle tragen zur Neukonfiguration von Machtbeziehungen bei, und zwar 1) innerhalb staatlicher Institutionen und 2) zwischen staatlichen Institutionen und Commoners. Wenn wir uns auf konkrete Handelnde und spezifische Ebenen oder Formen staatlicher Macht konzentrieren, statt auf das vermeintlich große einheitliche Gebilde namens »Staat«, können wir konkrete Formen des »Regierens« verändern. Einen Eindruck davon bekommt, wer Plattformen betrachtet, auf denen Menschen eingeladen werden, ihre Kommunalregierungen in der Stadtplanung zu unterstützen. Das ist sogenannte partizipative Politik und geht in die richtige Richtung. Ähnliches geschieht, wenn Bürgerinnen und Bürger auf amtlichen Websites ermuntert werden, Feedback zu öffentlichen Dienstleistungen zu geben, wenn Programme für sogenannte Partizipative Haushalte aufgelegt werden oder die Schaffung von selbstverwaltetem, gemeinsam genutztem Wohnraum von einzelnen Kommunen oder Ländern unterstützt wird. Auch die Zusammenarbeit zwischen Commoners und staatlichen Behörden kann ergiebig sein, unter anderem, weil Commoners Dinge leisten können, die weder kommerzielle Unternehmen noch die Verwaltung leisten können oder wollen. Der Internetdienstleister Guifi. net in Katalonien, den wir in Kapitel 1 vorgestellt haben, ist dafür ein Beispiel. Er hat eine konstruktive Beziehung zur Kommunalverwaltung aufgebaut und stößt auf reges Interesse in der Politik, weil Guifi.net eine infrastrukturelle Lösung für ein Problem anbietet, von dem Politikerinnen und Politiker nicht wussten, wie es anzugehen ist: Konnektivität hoher Qualität im ländlichen Raum und in spärlich besiedelten Gegenden anzubieten. Zu Beginn hat Guifi.net, »eine Verbindung zwischen einer Schweine- und einer Rinderfarm hergestellt«. Nach wenigen Jahren versorgte das Netzwerk Zehntausende Menschen.[11] Was also wäre, wenn Regierungen noch einen Schritt weitergingen und »den Menschen zutrauten, sich direkt an der Regierungsarbeit zu beteiligen?« fragte Geoff Mulgan 2012 in einem wichtigen Bericht des britischen Think-Tanks NESTA[12]. Darüber einen intensiven und vielfältigen Dialog zwischen der Bürgerschaft und (Kommunal-)Regierungen zu führen, ist sicher sinnvoll und kann zweifellos das Vertrauen in und die Legitimität von staatlichem Handeln stärken. Was aber – werden Sie zu Recht fragen – bedeutet darüber hinaus ein »strategisch-beziehungshaftes Verständnis von staatlicher Macht«[13] praktisch? Wie sieht das aus? Und würde es wirklich zur Folge haben, dass, wie die britische Labour-Abgeordnete Tessa Jovells schreibt, staatliche Akteure »der Übergabe von Macht an Individuen und Gemeinschaften Priorität einräumen [...], indem sie der Bevölkerung vor Ort ermöglichen, Dienstleistungen selbst in Auftrag zu geben, Nachbarschaften und Gemeinden die Chance geben, die Schwerpunkte für finanzielle Ausgaben zu bestimmen, oder Menschen miteinander in Kontakt bringen, die ihre Zeit schenken und ihre Fähigkeiten beitragen können«. Das ist sicherlich möglich, aber nur, »wenn die Politik bereit ist, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Bevölkerung vor Ort das Vertrauen entgegenzubringen, dass sie Entscheidungen treffen können«.[14] Letztlich dreht sich alles ums Vertrauen! Diese Erkenntnis ist so einfach wie fundamental wie herausfordernd. Denn die Verhältnisse sind anders. Wer die Staatsmacht vertritt, benutzt gemeinhin Zahlen, Standardeinheiten und ganze Bürokratien, um Vorgaben zu entsprechen, Kontrolle zu behaupten oder Bericht erstatten zu können. Dafür muss Maß genommen und vereinheitlicht werden, obwohl wir alle verschieden sind, obwohl wir in bestimmten Landschaften mit einzigartiger Geschichte leben, unsere eigenen Persönlichkeiten und sozialen Netzwerke haben.

Staatsmacht und lebendige soziale Systeme passen strukturell nicht zusammen. Wenn die Ausübung staatlicher Macht Vertrauen genießen soll, dann gewiss nicht durch das Aufoktroyieren bürokratischer Masterpläne. Wo immer sie ausgeübt wird, sollte sie die Beziehungen zwischen realen Menschen fördern, die ihre je eigene kreative Handlungskompetenz haben. Dies setzt voraus, uns von der Idee zu verabschieden, dass Menschen Bedürfniseinheiten oder »belieferungsbedürftige Mängelwesen« (Ivan Illich) sind. Denn auch dieser Dienstleistungsfokus bringt Behörden und Dienstleistende dazu, die kreativen Talente der Menschen, ihren Wunsch, Eigenes beizutragen, und ihre Fähigkeiten zum Commoning abzutun. Kurz: weder ihre Daseinsmächtigkeit zu sehen noch sie zu stärken. Viele Menschen pflegen ihrerseits – in dieser »waren- und marktintensiven Gesellschaft«[15] – ein Selbstbild der »Konsumentinnen und Konsumenten« professioneller, öffentlicher Dienstleistungen. Sie betrachten sich nicht als potenziell Beteiligte an bewusster Selbstorganisation beziehungsweise »am Regieren«.

Im Kern hat diese Mentalität eine entmenschlichende, entmachtende Institutionalisierung hervorgebracht, die Ivan Illich so pointiert kritisiert hat.[16]

Die zentrale Herausforderung besteht also tatsächlich darin, staatliche Macht dergestalt neu zu denken, dass sie Commoning unterstützt. Dafür gibt es genug Möglichkeiten und Gelegenheiten. Menschen können rechtliche Befugnisse erhalten oder Räume, Ausrüstung und Organisationsberatung zur Verfügung gestellt bekommen.[17]

Anmerkungen zur staatlichen Macht

Ein eher lineares Verständnis von der sozialen Entwicklung ist keine Seltenheit: das Jagen und Sammeln in nomadischen Stämmen und Klans wurde abgelöst von kleinen landwirtschaftlichen Siedlungen und frühen Staatsgebilden, Monarchien und Feudalgesellschaften, um schließlich die zivilisatorische Spitze zu erreichen, den modernen Nationalstaat. Dazu kommt die etwas selbstbeweihräuchernde Erzählung der liberalen Demokratien als beste Governance-Form in der Geschichte der Menschheit. Wer hingegen diese Ansicht kritisiert oder gar die Regierungsführung durch Staaten zu überwinden sucht, gilt als unwissend, primitiv und rückständig, ja prähistorisch oder als Schmalspuranarchist mit Hang zur Staatsfeindschaft.

Was aber, wenn moderne Staatlichkeit in ihrer Verquickung mit dem Kapital tatsächlich eine Sackgasse ist? Ist dieses hierarchische Machtsystem zu brüchig oder gar dysfunktional geworden, um die Komplexität lokaler Bedinungen und menschlicher Vielfalt zu koordinieren, obwohl es sich den neuen Bedingungen der vernetzten Gesellschaft und hybrider Governance-Institutionen gut angepasst hat? Hat es sich von der nichtmenschlichen Welt zu weit entfremdet, ist es ihren Bedingungen und Zwängen gegenüber blind geworden? Es wird manchmal kritisch angemerkt, dass die Zivilisation nicht nur mit Peak Oil – der schwindenden Verfügbarkeit kostengünstiger fossiler Energieträger – konfrontiert ist, sondern auch mit »Peak Hierarchy«, der schwindenden Wirksamkeit zentralisierter, hierarchischer Verwaltungsstrukturen. Der P2P-Theoretiker Michel Bauwens schreibt: »Horizontalität [in sozialen und ökonomischen Beziehungen] beginnt, Vertikalität zu übertrumpfen; verteilte Strukturen werden wettbewerbsfähiger als (de)zentralisierte. Peak Oil und Peak Hierarchy zusammengenommen werden die Welt, in der wir leben, dramatisch verändern.«[18] Angesichts dieses nicht nachlassenden Drucks auf traditionelle Formen staatlicher Macht, ist es an der Zeit, über neue Koordinations-, Regulierungs- und Regierungsformen nachzudenken. Am besten so, dass sich daraus eine konstruktive Beziehung zu Commoning ergibt. Die intensivste Theoriearbeit zur Macht und Wirkung staatlichen Handelns aus Sicht von Commoners hat wohl der Anthropologe und Politikwissenschaftler James C. Scott vorgelegt. Scott lehrt an der Yale-Universität und diskutiert dort, genau wie in seinen historischen Analysen, die Ergebnisse seiner weltweiten Forschung. Scott zeigt, dass zahllose Bevölkerungsgruppen im Laufe der Geschichte – insbesondere in der Frühphase der Staatenbildung – versucht haben, sich staatlicher Macht zu entziehen. Sie taten das, um der Zwangsrekrutierung zu entgehen oder der Besteuerung, um sich gegen autokratische Mandate und ihren Hang zur Versklavung zu wehren. Aber auch, um sich Lebensformen und Arbeitsverhältnissen zu entziehen, die neue Krankheiten, gar Pandemien mit sich brachten.[19] In unserer Vorstellung vom Leviathan[20] ist der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger da, Rechte und Freiheiten zu garantieren und zu schützen; mit dem Aufstieg des Markt-Staates stieg aber auch die Macht staatlicher Institutionen, die Menschen zu kontrollieren. Heute setzen Länder wie Indien, China und die USA digitale Technologien ein, die panoptische Formen der Überwachung ermöglichen – von In- wie Ausländern gleichermaßen. Allzu oft reglementiert staatliche Macht unsere Lebensgestaltung durch zentralisierte, bürokratische Systeme. In Seeing Like a State erläutert Scott:

[D]er moderne Staat versucht, durch seine Funktionäre [...], ein Terrain und eine Bevölkerung zu schaffen, die genau jene standardisierten Eigenschaften aufweisen, die am leichtesten zu überwachen, zu zählen, zu bewerten und zu verwalten sind. Das utopische, staatlicher Macht innewohnende und immer wieder scheiternde Ziel ist, die chaotische, ungeordnete, sich permanent verändernde soziale Wirklichkeit, auf die sich die Staatsmacht stützt, auf etwas zu reduzieren, das dem Beobachtungsraster der Verwaltung näher kommt.[21]

Viele Versuche, durch staatliches Handeln das gesellschaftliche Leben zu ordnen, haben durchaus ihren Wert. Es kann für eine Gesellschaft sinnvoll sein, wenn ein Staat seine eigene Währung in Umlauf bringt, wenn die Behörden wissen, wer zur Bevölkerung gehört, um Steuern zu erheben, wenn Grenzen kontrolliert werden, eine offizielle Sprache besteht oder Maße und Gewichte festgelegt werden, um die Landnutzung und die Produktion »lesbar« zu machen. Zugleich aber kann die Normierungs- und Standardisierungsobsession immer bessere Kontrollmöglichkeiten schaffen, um eine Regel- und Gesetzesbefolgung sicherzustellen. Und das kann höchst repressiv sein. Staatliche Macht setzt auf Gesetze und Polizei, um konforme Verhaltensweisen und Normen durchzusetzen. Auch Bürokratien erweisen sich hier als nützlich. Dank ihrer zentral verwalteten Systeme kann aus bürokratischer Perspektive leichter über die vielen Unterschiede zwischen Menschen und Situationen hinweggegangen werden. Im Laufe der Zeit bringen Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger dazu, sich Werte und Ansprüche zu eigen zu machen, um aus dem, was als Chaos und »Barbarei« der vorstaatlichen Zeit anzusehen ist, eine gesetzmäßige Ordnung zu schaffen. Zwar gelingt es modernen, liberalen Staatswesen, die Freiheit gewöhnlicher Menschen zu erweitern, aber dies hat auch einen Preis: besondere Privilegien für wenige und für die Marktmacht des Kapitals.

Das eigentliche Drama des modernen, liberalen Nationalstaats ist jedoch seine Unfähigkeit, innerhalb seines Territoriums tatsächlich alles zu kontrollieren. Zahllose ethnische Subkulturen und kulturelle oder soziale Aktivitäten sind nicht kontrollierbar, genauso wenig wie die Eigendynamik von Ökosystemen, der grenzüberschreitende Fluss von Informationen, Software-Code, Drogen oder Finanzkapital, die organisierte Kriminalität und vieles andere mehr. »Der Staat«, der sich als stabile, langlebige Autorität und Macht aus verlässlichen Institutionen darstellt, entkommt der Wirklichkeit nicht. Er bleibt eingebettet in ein Auf und Ab, ein Hin und Her sich ständig ändernder Verhältnisse und Machtkonstellationen. Dabei besteht er aus einer Vielfalt an Bürokratien, jede von Funktionären geführt, die ihrerseits in politische und berufliche Netzwerke eingebunden sind. Diese können verschiedene politische und technokratische Agenden verfolgen. Obwohl also alle modernen Staaten das Leben zu regeln suchen, geschieht dies überall auf unterschiedliche Weise. Man könnte von verschiedenen Schattierungen der Staatsmacht sprechen – etwa einer sozialen, die sich auf Fairness, gleiche Bildungschancen und eine allgemein bessere Verteilung des Reichtums konzentriert, oder eine konservative, die auf traditionelle Werte eingeschworen ist und die »wirtschaftliche Freiheit« verteidigt. Es gibt liberale oder autoritäre Schattierungen. Je nachdem, womit wir es zu tun haben, sind die Ergebnisse für die Gesellschaft von Land zu Land unterschiedlich, aber die wesentlichen politischen Funktionen bleiben dieselben. Und eben dies hindert jene, die »wie ein Staat sehen[22]«, daran, die vielfältigen Formen der Selbstbestimmung zu würdigen oder Macht tatsächlich zu delegieren. Stears schreibt: »Staaten funktionieren am besten, wenn es tatsächlich eine technische, mechanische Problemlösung gibt, die in einem gemeinsamen geographischen Gebiet überall eingesetzt werden kann. Sie funktionieren am schlechtesten, wenn sie auf lokale Eigenheiten flexibel reagieren müssen, wenn es um flinkes oder nuanciertes Handeln geht, [...]. Alles, was mit Unterscheidung, Zufälligkeit und grundlegender Unberechenbarkeit zu tun hat, liegt nicht in der besonderen Kompetenz des Staates«.[23] Man könnte sagen, dass Staaten an einer Art methodologischem Nationalismus leiden, im Guten wie im Schlechten; gleichgültig, ob sie die »Zivilisation« und die Demokratie verbreiten wollen oder koloniale und imperiale Eroberungsattitüden pflegen. Wer aus (national-)staatlicher Souveränität einen Fetisch macht, wird blind für die pluriversalen, selbstregierten Welten, in denen wir tagein, tagaus leben. Es überrascht nicht, dass die durch Commoning geschaffenen Welten aus der Perspektive staatlicher Bürokratien meist unsichtbar sind. Eine »Commons-Brille« aufzusetzen schafft Abhilfe, denn sie schärft unseren Blick für eine Fülle von Lösungen für konkrete Probleme und erweitert dabei unsere Handlungsmöglichkeiten.

Wenn wir erkennen, dass »der Staat« kein allmächtiges, einheitliches Gebilde ist, sondern eine Konfiguration sehr unterschiedlicher Machtbeziehungen, die mitunter sogar verletzlich sind, können wir uns besser vorstellen, welche Beziehungen innerhalb der Gefüge staatlicher Macht sich verändern lassen; und zwar Stück für Stück, insbesondere dann, wenn die Gelegenheit günstig ist. Wir können soziale Praktiken mit den Absichten staatlicher Macht verknüpfen und jene dadurch zumindest teilweise verwandeln. Auch wenn die Regierungsführung und die Funktionsweise von Behörden überall unterschiedlich sind, gilt fast immer, dass es in lokalen, überschaubaren Zusammenhängen einfacher ist, Zugang zur Politik zu finden. Auf kommunaler Ebene können Dinge leichter angepasst und Regierende leichter zur Rechenschaft gezogen werden. Daher spielen Städte und Gemeinden, ob groß oder klein, eine bedeutende Rolle in der Verwandlung staatlicher Macht. Der Politikwissenschaftler Benjamin Barber hält Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für Schlüsselfiguren gesellschaftlicher Transformation.[24] So hat der Globale Bürgermeisterkonvent für Klima und Energie großen Einfluss darauf, dass politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf wertvolle Initiativen aufmerksam werden.[25] Der libertäre Begründer des Öko-Anarchismus, Murray Bookchin, ist der Ansicht, ein »libertärer Kommunalismus« sei am besten geeignet, einen sozialen Wandel herbeizuführen. Der Grund? Kommunalismus stärkt insbesondere eine demokratische Versammlungskultur und verleiht Konföderationen freier Kommunen mehr Macht.26 Aus dieser Perspektive ist wenig überraschend, dass zu den robustesten Kräften des Wandels in einigen Ländern Europas die Bewegung eines »neuen Munizipalismus« gehört.[27]

Im herkömmlichen Verständnis von »Ökonomie« und »Politik« wird lokales Handeln oft belächelt. Es sei zu kleinteilig, um von Bedeutung zu sein. Doch in unserer modernen Welt ist nicht nur alles klein und lokal (das war es immer schon). Es ist auch offen und miteinander verbunden.[28] So können einzelne, abgegrenzte Handlungen wichtige Anstöße für gesellschaftliche Veränderungen geben. Eine zunächst wenig prominente Demonstration unter dem Motto »Occupy Wall Street« im Zuccotti-Park in Manhattan wurde im Jahr 2011 zum Auslöser für Dutzende Occupy-Demonstrationen in der ganzen Welt. Sie rückten die skandalösen finanziellen Ungleichheiten wieder ans Licht der Öffentlichkeit. Wenn sich Aktivistinnen und Aktivisten im brasilianischen São Paolo für erschwinglichen Wohnraum einsetzen oder in Barcelona Airbnb-Wohnungen in Sozialwohnungen verwandeln, dann hat dies einen Nachhall. In vielen Städten, Parlamenten und internationalen Foren werden diese Impulse aufgenommen. »Was manche Menschen als ›Lokalismus‹ belächeln ist nichts weniger als das Fundament transformativen Wandels«, konstatiert das Symbiosis Research Collective. 29 Das ist plausibel. Nicht nur, weil lokale politische Räume übersichtlicher und zugänglicher sind, sondern auch weil hier mit neuen Formen vernetzter Basisorganisation jenseits politischer Parteien experimentiert wird. In Spanien etwa hat die 15-M-Bewegung einigen Einfluss auf die Kommunalpolitik bekommen. Sie hat der Idee einer »Politik der ersten Person« zu Sichtbarkeit und »Anfassbarkeit« verholfen. Darin wird die individuelle, konkrete Erfahrung ernst genommen und – statt theoretischer oder strategischer Erwägungen – zum Ausgangspunkt von Politik. Das ist etwas grundsätzlich anderes als »Politik gemeinhin als ›fachgerechtes‹ Management der ›unausweichlichen‹ Notwendigkeiten des globalen Kapitalismus« zu begreifen, wie der Journalist und Schriftsteller Amador Fernández-Savater es ausdrückt.[30]

Wenn Aktivistinnen und Aktivisten radikal-demokratische Erfahrungen sammeln, einfache Dinge wie die »Verfahrensformen von 15-M – basisdemokratische Versammlungen, die Moderationsmethoden, Arbeitsgruppen, Handzeichen oder konsensorientierte Entscheidungsfindung«[31]1 –, dann können sie dies auf kommunaler Ebene einbringen. Wenn sie sich mit ähnlich Gesinnten anderswo zusammentun, können sie letztlich auch Räume erkämpfen und mitgestalten, in denen Commoning mit rechtlicher Anerkennung und Unterstützung seitens der Verwaltung gelingen kann.

Jenseits von Reform oder Revolution

Commoners wollen nicht in erster Linie durch Revolution oder Wahlen die staatliche Macht erobern. Sie suchen eher nach stabilen unabhängigen Räumen, in denen sie die Freiheit haben, sich selbst zu organisieren und anders zu produzieren – also jene Commons-Welten herzustellen, von denen wir hier schreiben. Das mag mit ihrem Blick auf die jüngere Geschichte zu tun haben: Auch wenn linksgerichtete, sozial und ökologisch orientierte Parteien auf demokratischem Wege an die Macht kommen, ist ihr Einsatz für einen Systemwandel nicht gerade von Erfolg gekrönt. Seit 2015 hat die politische Koalition in Griechenland unter Führung von Syriza spüren müssen, dass der Wahlsieg, der ihr nominell die Kontrolle über einen souveränen Staat einbrachte, nicht genügte, um den Staat tatsächlich zu kontrollieren. Vielmehr wurde der griechische Staat den politischen und ökonomischen Interessen anderer Staaten und der Macht des internationalen Kapitals untergeordnet. Der Aufstieg von Evo Morales, einem ehemaligen Aktivisten mit indigenen Wurzeln, zum Präsidenten von Bolivien hat ähnliches offenbart: auch politisch geschickt agierende soziale Bewegungen, denen Wahlsiege gelingen und die voller guter Vorsätze an die Macht kommen, fällt es schwer, die Zwänge abzuschütteln, die staatliche Macht mit sich bringt – unter anderem, weil der Staat von der internationalen Finanzarchitektur und im besonderen Fall Boliviens von Rohstoffgewinnung und -handel abhängig ist. Pablo Solón Romero, langjähriger Aktivist und ehemaliger Botschafter des Plurinationalen Staates Bolivien bei den Vereinten Nationen (2009-2011), erzählt eine Geschichte, die als Warnung dienen kann: »Vor 15 Jahren [in den frühen 2000er Jahren] gab es in Bolivien viel Commoning – für Wälder, Wasser, Gerechtigkeit usw. Als der Staat unser Feind war und alles privatisierte, haben wir entschieden, den Staat zu übernehmen, um Commoning zu erhalten. Und wir waren erfolgreich! Wir konnten Gutes tun. Jetzt haben wir einen plurinationalen Staat. Das ist gut. Aber ... Was ist 10 Jahre danach? Sind unsere Gemeinschaften stärker oder schwächer? Sie sind schwächer. Wir können nicht alles, was wir wollten, mit Hilfe des Staates tun. Der Staat und seine Strukturen haben ihre eigene Logik. Wir waren naiv. Es war uns nicht klar, dass diese Strukturen uns verändern würden.«[32]

Dies legt nahe, dass Politik, die sich an Machtgewinn durch Wahlsiege orientiert, zwar Einiges erreichen kann, aber auch in ihren Möglichkeiten deutlich begrenzt ist. Wer staatliche Macht in den Händen hält, wird tendenziell versuchen, die Kultur zu stärken oder auszuweiten, auf der sie gründet: nämlich auf der Überhöhung von Patriotismus und Staatsbürgerschaft, den Bau bestimmter Infrastrukturen, der Schaffung bürokratischer Institutionen, auf Geld und Handel und natürlich der Wachsamkeit gegenüber Gegnern und subversiven Strategien. Wer Reformen anstrebt, wird mit einem »allmählichen Wandel« durch den staatlichen Machtapparat selbst zufrieden sein. Wer Revolution will, scheint genau das Gegenteil anzustreben – die jeweilige politische Macht zu stürzen. Und dennoch »ist der Gehalt moderner Revolutionstheorien leider dünn«, schreiben die deutschen Commons-Theoretiker Simon Sutterlütti und Stefan Meretz.[33] Wer einen revolutionären Ansatz verfolgt, konzentriert sich auf die alten Strukturen und muss den eigenen Platz darin festlegen, um dann zu versuchen, sie zu stürzen oder abzuschaffen. Aus revolutionärem Munde vernehmen wir zudem oft wenig darüber, wie die neue Ordnung aussehen soll. Und schließlich geht es viel um Fragen von Wirtschaft und Politik, um Klassenverhältnisse, Eigentumsformen und andere Arten zu produzieren. So wichtig das ist – die dafür notwendigen internen, persönlichen Transformationen, die wir brauchen, um eine neue Kultur und politische Ordnung zu leben und am Leben zu halten, bleiben in Revolutionstheorien weitgehend unberührt. Sutterlütti und Meretz kommen (wenngleich mit anderen Begründungen) zu dem Schluss: »Reform und Revolution zeigen sich als Kinder des traditionellen Marxismus: Sie können die politische Machtergreifung und die staatliche Neugestaltung denken, nicht jedoch den Auf bau einer freien Gesellschaft.«[34]

Wir müssen aber jenseits von »Reform oder Revolution« denken! Vielleicht in Richtung dessen, was der deutsche Politikwissenschaftler Joachim Hirsch als »radikalen Reformismus« bezeichnet.[35] »Radikaler Reformismus kann auf Staatsfixierung verzichten. Der Begriff verweist auf die kaum überschätzbare Rolle kultureller, gesellschaftlicher Veränderungen. Erst kam die 1968er-Revolte. Danach kamen die Veränderungen in der Gesetzgebung. Nicht umgekehrt! »Reformismus« bleibe es dennoch, »weil es nicht um revolutionäre Machtergreifung geht, ›radikal‹, weil auf die gesellschaftlichen Beziehungen gezielt wird, die die dominanten Machtund Herrschaftsverhältnisse hervorbringen«. Radikal ist die Idee auch, weil sie die Selbstveränderung der Menschen einschließt. Das wiederum sei nur möglich »wenn es gelingt, Formen der politisch-sozialen Selbstorganisation jenseits und unabhängig von den bestehenden Herrschaftsapparaten, von Staat und Parteien, zu schaffen und einen Politikbegriff zu praktizieren, der das »Politische« am »Privaten« zu seinem Gegenstand macht«. Joachim Hirsch führt uns hier vor Augen, dass Commons auch bedeutet, das Politische und Politik neu zu denken. Vor diesem Hintergrund sollten wir uns in der aktuellen, verfahrenen Lage eine Verwandlung der Welt vorstellen, die die Fallstricke von »Reformen oder Revolution« umgeht. Diese Vorstellung sollte nicht utopisch sein, in dem Sinne, dass sie »nirgends« existiert (die wörtliche Bedeutung von Utopie). Sie sollte auf erfolgreichen Erfahrungen gründen und von echten Menschen praktiziert werden. Eine solche Vorstellung und Praxis haben wir in den Kapiteln 4 bis 6 skizziert. Die tatsächliche Dynamik des sozialen Lebens in Commons, die Muster der bewussten Selbstorganisation sowie des sorgenden & selbstbestimmten Wirtschaftens sind die (vorerst groben) Umrisse einer neuen Ordnung. Wir brauchen nun viele konkrete Initiativen auf allen Ebenen, um dieser Vision praktisch näherzukommen und dabei zu prüfen, ob es tatsächlich gelingt, alle mitzunehmen. Murray Bookchin bezeichnete es einmal als das »vielleicht größte Versäumnis« sozialer Bewegungen für einen gesellschaftlichen Wandel – er bezog sich dabei explizit auf linke, radikal-ökologische-Gruppen oder auf Organisationen, die vorgeben, für die Unterdrückten zu sprechen –, »dass es ihnen an einer Politik mangelt, die Menschen jenseits der vom Status quo etablierten Grenzen mitnimmt«.[36]

Die Fragen, die hier aufgeworfen sind, lauten also: Kann Commoning potenziell eine humanere Sozialordnung verwirklichen? Kann Commoning das Zusammenleben – ungeachtet der staatlichen Macht – so koordinieren sowie auf schöpferisch-produktive Weise unsere Bedürfnisse so befriedigen, dass wir Freiheit, Fairness und Öko-Verantwortlichkeit verpflichtet bleiben? Und gelingt es, dass wir uns dabei lebendig fühlen, anstatt teils willig, teils störrisch wie Puppen nach der Nase einer totalitären Mega-Maschine[37] zu tanzen? Kann dadurch eine Souveränität wiedergewonnen werden, die aus der Systemkraft der Megamaschine heraus verdrängt worden ist? Ja, denken wir ganz unbescheiden. Ja, das ist möglich! Das ist die Macht des Commoning. Die Veränderung beginnt damit, die Revolution zu sein anstatt sie zu machen. Dieser Ansatz ist als »präfigurative Politik« bekannt. Leben. Ausprobieren. Reflektieren. Korrigieren. Wir müssen uns nicht notwendigerweise auf staatliche Politik konzentrieren (auch wenn das nicht ganz vermeidbar ist), sondern auf die größere Aufgabe: eine freie, faire und lebendig-nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Das wird kaum aus einem politischen Prozess heraus gelingen, der in staatliche Strukturen eingebettet ist, denn beide – Prozess und Strukturen – sind geradezu abhängig davon, dass die Dinge nun einmal so funktionieren wie sie funktionieren. Sich auf die Art zu verlassen, wie die Dinge »funktionieren«, wird aber die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft nicht verändern. Und ebenso wenig frischen Wind in die Gedanken bringen, die wir uns über die Zukunft machen und über die Frage, welche Gesellschaft wir überhaupt für vorstellbar halten. Wirklicher Wandel muss bei den Grundlagen ansetzen, die wir in den ersten Kapiteln dieses Buchs skizziert haben. Von dort aus sind gestalterische Ideen zu entwickeln und in eigenständige Strukturen zu übersetzen, so dass ein sozialer Prozess entsteht, der mit der Zeit auf allen Ebenen – individuell, gemeinschaftlich, gesellschaftlich – eine alternative Ordnung begründen kann. Behalten wir den Rat von J.K. Gibson-Graham in Erinnerung: »Wenn uns selbst zu verändern bedeutet, unsere Welten zu verändern, und wenn die Beziehung wechselseitig ist, dann ist das Projekt, Geschichte zu machen, niemals fern, sondern immer unmittelbar hier, an den Grenzen unserer spürenden, denkenden, fühlenden, sich bewegenden Körper.«[38]

Mit staatlicher Macht umzugehen ist in jeder Hinsicht fordernd. Vielleicht können wir diese Herausforderung am besten bewältigen, wenn wir Commons aufbauen. Zumindest ist das ein Transformationspfad, den wir trotz der Beharrungskräfte des Markt-Staats gehen können, weil er sowohl uns als auch politische und institutionelle Strukturen verwandelt. Beides muss zugleich geschehen.

Die Ambition, »staatliche Macht zu nutzen«, birgt also – aus Commons-Perspektive – ein hohes Desillusionierungspotenzial, denn der kapitalistische Staat ist einfach zu stark auf Eigentum, Individualismus und Warenintensität festgelegt. Auch diejenigen Politikerinnen und Politiker, die postkapitalistische Möglichkeiten ausloten wollen, stellen fest, dass sie sich letztlich in einem globalen System von Staaten bewegen, die selbst in einen Weltmarkt eingeschlossen sind. »Das wird Arbeitsplätze schaffen« ist somit das stärkste Argument, das weltweit alle Politikerinnen oder Politiker vorbringen können, wenn sie für bestimmte Maßnahmen werben wollen. Mit anderen Worten: Wer in diesem System Entscheidungen fällt, muss sich immer wieder neu auf das vorherrschende ökonomische Modell verpflichten und dessen »Kollateralschäden« verdrängen.

Zur Macht des Commoning

Wie könnten also Commoners das Commonsversum wachsen lassen, während sie innerhalb eines Markt-Staat-Systems leben? Dies zu beantworten verlangt die Auseinandersetzung mit einem Paradoxon: Staatliche Macht ist zu gewaltig und beruht zu stark auf Zwang (also der Ausübung staatlicher Gewalt), als dass wir sie ignorieren könnten. Zugleich werden konventionelle Versuche, sie zu ändern, tendenziell unbefriedigend sein. Vielmehr müssen die Begriffe von Politik, Governance und Recht selbst neu gedacht und deren Wirklichkeiten verändert werden. Um nichts Geringeres geht es. Kühne Manifeste oder geschliffene Rhetoriken werden nicht ausreichen. Wirklich vorankommen können wir nur durch eine »Praxis des Sozialen« und eine »Kultur des Lebendigen«. Wem dies zu verbohrt klingt, mag sich an Hannah Arendts Machtbegriff erinnern: »Macht aber besitzt eigentlich niemand, sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln, und sie verschwindet, sobald sie sich wieder zerstreuen«.[39] Wenn Macht im Zusammenkommen von Menschen entsteht, dann ist es immer möglich, Macht zu »schaffen«. Sie steckt nicht in staatlichen Institutionen selbst; sie ist keine fixe, irgendeiner Institution oder Person inhärente Fähigkeit, die gespeichert werden kann. Macht ist nicht notwendigerweise Macht über jemanden oder etwas. Macht kann auch bedeuten, dass Menschen sich ermächtigen (und ermächtigt werden), ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen, anstatt gegenüber der Allmacht »der Machthabenden« Ohnmacht zu spüren, was machtlos macht. Aus dieser Perspektive erkennen wir: Commoning ist ein Instrument der Ermächtigung. Mit der Zeit kann es vielleicht auch ein Mittel werden, um die Allmacht von Staat und Markt in Frage zu stellen. Wie? Indem es ihnen den Treibstoff entzieht und der Mega-Maschine genau das vorenthält, was sie antreibt und aufrechterhält – nämlich uns selbst. Wir selbst geben dem Markt-Staat Nahrung. Die größte Macht der Commons könnte darin liegen, dass sich die Energien der Menschen auf etwas anders richten und dadurch die Motoren der Macht moderner Märkte und Nationalstaaten leerlaufen. Das gelingt, indem Commoning alternative Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung bietet und quasi-autonome Modi der Macht auf baut. Man muss bei den Bedingungen ansetzen, die die Macht des Markt-Staates erhalten. Also bei uns. Wir ermöglichen seine Existenz und nähren seine Logik. Auch das hat natürlich Gründe; unter anderem ist es – individuell betrachtet – funktional, bei dem Spiel mitzumachen, das gerade gespielt wird. Sonst verlieren wir Einkommen und Ansehen, gewohnte Formen der Sicherheit oder gar den Arbeitsplatz.

Während die meisten Commoners nicht direkt danach streben, auf Märkten zu »konkurrieren«, hat ihr Tun dennoch langfristige Auswirkungen für die Art, wie wir wirtschaften. Sie helfen dabei, Macht umzuverteilen. Commoning schafft gute Bedingungen dafür, nicht-staatliche Macht aufzubauen. Und zwar einfach dadurch, dass hier Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten. Wir können die langfristige Wirkung dieser Kooperation etwa daran sehen, wie GNU/ Linux und andere quelloffene Programme den enorm einflussreichen Bereich der Softwaremärkte – wenn auch indirekt – geprägt haben. Heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, eine Enzyklopädie in klassisch strukturierter, bezahlter und durchorganisierter Manier von oben nach unten als kostspielige Ware zu produzieren. Die Wikipedia, die in verteilter Produktion und freier Kooperation als Alternative entstanden ist, bietet mit ihren flexiblen, dezentralen Strukturen, ihrer Vielsprachigkeit, Vielseitigkeit und Aktualität einfach zu viele Vorteile. Lokale ökologische Landwirtschaft und die damit verbundenen Bewegungen bauen Stück für Stück ein alternatives Universum zukunftsfähiger Landwirtschaft auf. (Man stelle sich vor, sie würden dafür so viel Unterstützung erhalten wie die industrielle Landwirtschaft.) Auch dies hat dazu beigetragen, dass in der konventionellen Landwirtschaft mehr Wert auf den ökologischen Anbau von Obst und Gemüse und einen geringeren Verarbeitungsgrad der Nahrungsmittel gelegt wird. Gerade bei Lebensmitteln liegt der Zusammenhang auf der Hand: Je mehr Nahrungsmittel-Commons (engl. food commons) die Welt »crowd-ernähren«[40] und je mehr SoLaWis frische, lokal erzeugte Nahrungsmittel produzieren, desto weniger Menschen werden von der industriellen Landwirtschaft oder von Spenden abhängig sein.

Soziale Bewegungen können dann wirklich emanzipatorisch wirken und transformativ sein, wenn sie mit »Parallelökonomien« einhergehen, die vom konventionellen Markt-Staat strukturell unabhängig sind. Das heißt, die auch dann überdauern, wenn kaum Unterstützung von »außen« kommt. Für Commons gilt ähnliches. Sie können nur dann ihre Unabhängigkeit bewahren, wenn sie weniger mit der konventionellen Ökonomie und der staatlichen Macht verwoben sind und für ihre Widerstandsfähigkeit auf »interne« Systeme (bewusste Selbstorganisation, Weitergabe von Wissen, Unterstützung im Verbund mit anderen Commons) setzen. Gleichzeitig bleibt die Auseinandersetzung mit der auf Wahlen fokussierten Politik und auf spezielle Themenanwaltschaft (sprich: Lobbyarbeit) notwendig, und sei es nur, weil dadurch die Bedingungen verändert werden können, um Räume des Gemeinsamen auszuweiten. Institutionelle Politik ist zu folgenreich, als dass man sie ignorieren könnte. Commoners müssen immer zweigleisig fahren.

Staatliche Macht für Commoning einsetzen

Unsere bisherigen Ausführungen drehten sich um das Verhältnis zwischen Commons und Staat. Der Frage, wie staatliche Macht Commoning unterstützen kann, sind wir noch nicht nachgegangen – und welche konkreten Ansatzpunkte im Recht, in der Politik oder im lokalen Regierungshandeln wie genutzt werden können, um lebensfähige Felder für Commoning zu sichern bzw. zu etablieren, wird noch intensiv zu diskutieren sein. Das Folgende ist unser Beitrag zu dieser Debatte.

Das Wichtigste ist zunächst, dass staatliche Institutionen sich raushalten. Erinnern wir uns an die Weisheit, die Elinor Ostrom in ihrem siebten Designprinzip für langlebige Commons (Vgl. Anhang I) formulierte. Nach Jahrzehnten vergleichender Forschung gelangte die Nobelpreisträgerin zu einer schlichten Erkenntnis: Behörden sollten das Recht von Commoners anerkennen, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln.[41] Außenstehende – etwa die Verwaltung – sollten diejenigen, die Naturvermögen gemeinsam nutzen (Ostrom nannte sie »Aneigner«), ihre eigenen Regeln und Governance-Regime bestimmen lassen. Das ist eine Mindestanforderung, und es ist unser Ausgangspunkt. Wir könnten daraus ein Prinzip der Nichteinmischung ableiten. Der Staat muss zunächst »den Weg frei machen«, sodass Commoners all den Dingen und wertschaffenden Tätigkeiten nachgehen können, die sie umtreiben. Dabei werden sie mitunter feststellen, dass sie rechtliche Anerkennung seitens des Staates benötigen. Etwa dann, wenn staatliche Institutionen das Weitergeben von Wissen als Vergehen betrachten – z.B. im Saatgutbereich oder im Umgang mit Software. Commoning muss also entkriminalisiert und »normalisiert« werden. Das ist so wichtig wie die Berücksichtigung der moralischen und politischen Legitimität selbstbestimmter Regulierungsformen, die bereits vor und unabhängig von modernen Staaten bestanden hat und auch weiterhin besteht.[42] Nichteinmischung, Entkriminalisierung, Normalisierung, Wertschätzung – das sind die Grundlagen.

Wenn wir nun bedenken, wie oft staatliche Macht eingesetzt wurde, um Firmengründungen zu erleichtern, vorgeblich, weil dies dem Allgemeinwohl dient, dann ergibt sich eine weitere Forderung. Früher hielten die Monarchien, heute die demokratisch gewählten Regierungen und Parlamente, Konzerne für eine Möglichkeit, das bereitzustellen, was »der Staat« selbst nicht bereitstellen kann oder will. Unternehmen wie die British East India Company, entwickelten – im Investoreninteresse – koloniale Handelsregime, förderten Rohstoffe, beuteten billige Arbeitskräfte aus und bauten Eisenbahnen und Wasserwege. Sie erwies dem British Empire einen enormen Dienst und überwies nicht weniger enorme Profite an die britische Krone. Dafür erhielte sie rechtliche und politische Anerkennung sowie zahlreiche Privilegien.[43] Zwar sind die Zeiten der British East India Company vorbei, aber an diesem Grundmechanismus hat sich wenig geändert. Warum sollte staatliche Macht eigentlich nicht ebenfalls den immensen Wert anerkennen, den Commoners erzeugen? Das würde einen Perspektivwechsel voraussetzen, und das wiederum ist schwer zu bewerkstelligen. Ein Grund ist, dass sich viele Verantwortliche in Politik und Verwaltung vor dem herrschenden ökonomischen Diskurs bewusst oder unbewusst verneigen. Es fällt ihnen daher schwer, andere Arten von Wert überhaupt wahrzunehmen. Hinzu kommt ein Problem mit der Struktur moderner staatlicher Institutionen. Sie sind bisweilen so konzipiert, dass ihre Einnahmen direkt vom Markt abhängigen. Beispielsweise finanziert das Europäische Patentamt – eine zwischenstaatliche Körperschaft, die gemäß dem Europäischen Patentübereinkommen die Patente prüft und verleiht – den größten Teil seines Haushalts in Höhe von 1 Milliarde Euro durch Gebühren für Patentanmeldungen und -verfahren. Das heißt: Je mehr Patente das Patentamt bearbeitet und gewährt, desto mehr Geld nimmt es ein: ein wahrlich starker innerinstitutioneller Anreiz, um wissenschaftliches und technisches Wissen proprietär zu machen! Natürlich ist es durchaus nachvollziehbar, dass künftige Patentinhaberinnen und -inhaber die Arbeit des Patentamtes bezahlen – und nicht etwa die Allgemeinheit. Aber darin verbirgt sich auch ein Fehler: Ein solcher Mechanismus wirkt der Idee, eine Welt (der Commons) zu unterstützen, systematisch entgegen. Er bietet staatlichen Institutionen einen Anreiz, Wissen zu privatisieren anstatt Wissen großzügig weiterzugeben. In staatlichen Bürokratien und wettbewerbsfixierten Patentamtswelten gilt ein solches gesellschaftliches Ideal geradezu als lächerlich – ebenso zahlreiche Bemühungen, die sozialen Zusammenhalt und intergenerationelle Kontinuität stiften oder das kulturelle Erbe pflegen. Auch wir – gewöhnliche moderne Menschen – stellen uns nicht selten die Beiträge von Subsistenzgemeinschaften oder Nomadenstämmen zu umweltfreundlichen Lebens- und Wirtschaftsweisen als primitiv, unzivilisiert und hoffnungslos rückständig vor (und sie als solche dar).[44] Wir sind in einem »Narrativ des Fortschritts« gefangen, das auch von staatlichen Institutionen reproduziert wird: Wir müssen wachsen (nach in Konzernetagen erfundenen Zielmarken), damit wir uns am Weltmarkt gegen die anderen durchsetzen. Wir sollen uns an der Weltspitze orientieren, damit wir nicht zurückbleiben. Und beim technologischen Fortschritt abgehängt zu werden gilt als potenzielle Höchststrafe in Wirtschaft und Politik. Eine (hochtechnologische) Innovation um die andere wird durch die Amtsstuben gepaukt – nicht immer bleibt da Zeit, den gesellschaftlichen Nutzen und die gesellschaftlichen Kosten abzuwägen. All dies macht es den Hüterinnen und Hütern staatlicher Macht schwer, sich die Idee eines kulturellen und gesellschaftlichen Wandels hin zu mehr Commons zu eigen zu machen. Geschweige denn, sich eine commons-basierte Gesellschaft auch nur vorzustellen. Und – auch das ist nachvollziehbar – warum sollten die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Staatsmacht überhaupt Befugnisse an Akteure »jenseits von Markt und Staat« abtreten? Warum sollten sie ein Tun unterstützen, das wenig Marktwert hat oder zumindest nicht darauf ausgerichtet ist? Warum sollten Menschen im Zentrum der Wirtschaftspolitik stehen, die nicht verdächtig sind, beim Rennen um Platz Eins in der Exportweltmeisterschaft irgendeinen – geschweige denn den ersten – Platz belegen zu wollen? Das könnte ja die ökonomischen Eliten verärgern und die politische Ordnung stören. Menschen zu erlauben, sich aus dem Kreislauf des Markt-Staat-Systems zurückzuziehen, könnte auch die Sehnsucht nach Selbstbestimmung stärken. Es würde bedeuten, Kontrolle aufzugeben, Experimente zu fördern und in deren Windschatten vielleicht Forderungen nach mehr Autonomie unterstreichen. Wenn Menschen ihr Alltagsleben dem Markt entziehen und sich abgewöhnen, vom Staat abhängig zu sein, dann könnte das nicht nur der behördlichen Autorität schaden, sondern auch die Steuereinnahmen verringern. Umgekehrt aber würde es viele staatliche Ausgaben überflüssig machen.

In der Bürokratie und der Politik muss demnach eine tiefsitzende Skepsis gegenüber Commoning überwunden werden, wenn Commons sich als alternative Matrix von Governance und sorgendem & selbstbestimmtem Wirtschaften entfalten sollen. Doch Zwischenetappen sind denkbar. Wie bereits gesagt, ist »der Staat« keine monolithische Institution. Auch wenn Funktionäre gern ihre Autorität verteidigen, könnte es manchen vorteilhaft erscheinen, Commoning zu unterstützen und zu autorisieren. Auf lokaler Ebene bedeutet das: Gemeinschaftsgärten Land zuweisen, Commoners Baugenehmigungen erteilen, ihnen den Zugang und den Betrieb von Gebäuden erlauben, Freie Software in die Verwaltung holen, Gemeinschafts-WLAN und Freifunk überall, Open Educational Resources (OER) im Unterricht einsetzen, die besten Lagen für Umsonst-Läden, Reparaturcafés und Offene Werkstätten und vieles mehr. Wer staatliche Macht ausübt, der ist sich durchaus bewusst, wie notwendig öffentlicher Rückhalt für die eigene Daseinsberechtigung ist. Auf internationaler Ebene unterstützen engagierte Politikerinnen und Politiker angesichts teils erbitterter sozialer Proteste gegen Extraktivismus und das internationale Handelsregime die Suche nach glaubwürdigen Möglichkeiten, den Zwängen des neoliberalen Kapitalismus zu entkommen. Sie gestehen die Versäumnisse der kapitalistischen Marktwirtschaft und des Fortschrittsnarrativs ein. Hohe Energie- und Transportaufwände, Klimazusammenbruch, soziale Spaltung, Ausgrenzung und strukturelle Diskriminierungen sind in einem »Weiter wie bisher« nicht zu vermeiden. Gleichzeitig fürchten sie mit den Dogmen »freier Märkte« und »nationaler Identitäten« zu brechen. In vielen Ländern haben autoritäre Bewegungen einige der Versäumnisse des Markt-Staat-Systems aufgegriffen, um nationalistische Tendenzen zu befeuern. Auch wenn es hier um komplizierte und vielschichtige Prozesse geht, die in den 2010er Jahren etliche nicht minder autoritäre und nationalistische Regierungen durch freie, demokratische Wahlen an die Macht spülte, ist festzuhalten, dass dieser Trend auch teilweise von einer Suche nach Sinn, Zweck und Zugehörigkeit angetrieben wird, die der Markt-Staat nicht erfüllen kann. In dieser Situation klammern sich die politische Linke und die politische Mitte einstweilen an die üblichen Instrumente: neue Gesetze, Maßnahmenpakete und Verfahrensreformen. Das wirkt nicht selten wie Politik im fernen Staatstheater (Parlamente, Behörden, Gerichte), von der sich die Menschen nicht persönlich mitgenommen fühlen. Zudem bleiben viele liberale und progressive Kräfte der herrschenden Fortschrittserzählung verbunden und zeigen wenig Enthusiasmus für einen tieferen kulturellen Wandel. Die kulturellen Dimensionen commons-basierter Initiativen in der Agrarökologie, den Plattformkooperativen, der Transition-Town-Bewegung, der kosmo-lokalen Produktion, in vielen spirituellen Praktiken und den unzähligen Selbsthilfeorganisationen stehen nicht auf der politischen Tagesordnung. Sie gelten als zu unbedeutend, um ernst genommen zu werden.

Wenn wir es recht bedenken, überlässt der politische Mainstream die »Politik des Lokalen und Vernakulären« den Autoritären und Identitären. Derweil ist sie beschäftigt mit inner- und interinstitutionellen Logiken, Machtkalkülen und den üblichen Formen von Recht und Politik – ohne Kompass für grundsätzlich andere Möglichkeiten, gewöhnliche Menschen in ihrem Tun so zu unterstützen, dass es Sinn stiftet sowie Beziehungen knüpft und stärkt, statt uns weiter auseinanderzutreiben. Der Anthropologe David Graeber hat einmal gesagt, das Problem der Linken sei, dass sie keine glaubwürdige Alternative zur Bürokratie anbieten kann.[45] Er hat recht, die Progressiven haben ein Problem, und wir brauchen eine Alternative. Deswegen sollten wir uns ernsthaft der Frage widmen, wie Menschen sich als daseinsmächtig erleben können. Daseinsmächtigkeit als politische Kernaufgabe. Es sind Formen zu finden, die unseren Sinn für lokale Identität mit einbeziehen, ohne Gemeinschaften der Rechtschaffenen und Verbitterten zu schaffen. Wir haben auf einige dieser Formen in Teil II dieses Buches hingewiesen und zu zeigen versucht, wie in Commons viele Herausforderungen konstruktiv und demokratischer angepackt werden. Das sollte ein überzeugender Grund für die Politik sein, diesen Weg zu unterstützen und eine noch in den Kinderschuhen steckende Agenda auf eine neue Ebene zu heben. Viele Befugnisse könnten direkt an Commoners übertragen und damit bürokratischer Aufwand (und Kontrolle) minimiert werden. Rechtliche Befugnisse sind nicht so einfach übertragbar. Doch auch das ist möglich. Jedenfalls kann staatliche Unterstützung für Commoning viele neue Möglichkeiten der Koordination, innovative Rechtsformen, andere Infrastrukturen, Bildungsmaßnahmen und -inhalte umfassen. Vier Möglichkeiten staatlicher Unterstützung konnten wir identifizieren.

Katalysieren & Weitertragen

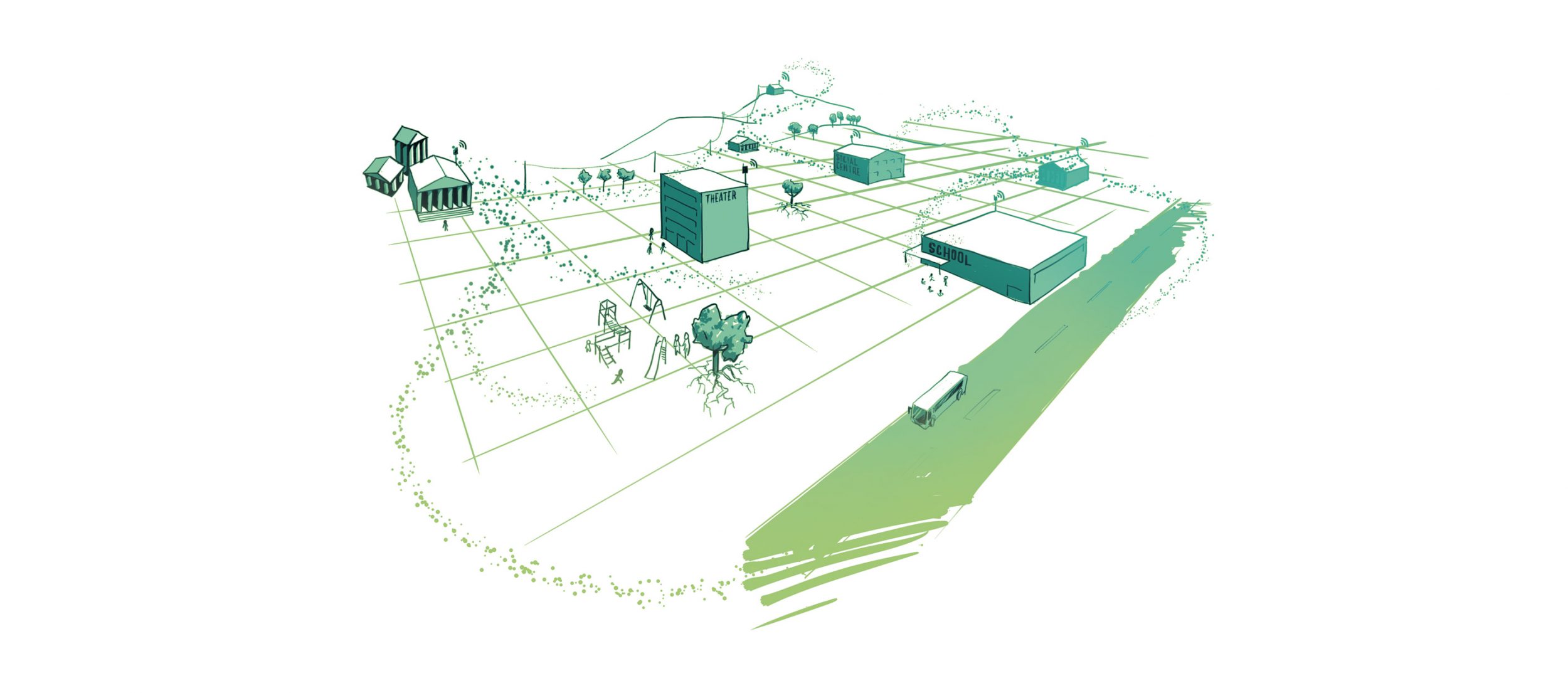

Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der Supermärkte als Mitarbeits-Kooperativen betrieben werden und es der Mehrheit nicht nur möglich, sondern zur Selbstverständlichkeit wird, hochwertige Lebensmittel zu kaufen, die lokal, fair und öko-verantwortlich hergestellt werden. Plattformkooperativen vermitteln den örtlichen Taxiservice genauso wie die Unterkünfte für Gäste. Davon haben sowohl die Haushalte etwas als auch die Nachbarschaften, Städte und Gemeinden. Eine heterarchisch strukturierte Organisation, die (Für-)Sorge in den Mittelpunkt stellt – wie Buurtzorg (Kapitel 1) – sorgt für die häusliche Pflege. Solaranlagen auf den Dächern erzeugen Strom, der durch »Distributed-Ledger-Technik« (vgl. Kapitel 10) gepoolt und weiterverteilt wird.[46] Das reduziert die Stromkosten und ermöglicht der öffentlichen Hand, ihre Beteiligungen an fossilen Energieträgern und der Atomkraft zu veräußern. Daneben gibt es in einigen Städten und Gemeinden Prozesse für wegweisenden Klimaschutz+, durch die »nicht nur die Energiequellen verändert werden, sondern auch die Energieindustrie Richtung Gemeinwohl statt shareholder value«.[47] Klimaschutz+ heißt – wie etwa im norddeutschen Bremen – nicht nur 100 Prozent erneuerbare Energien, sondern mitstiften, global umverteilen und über Zukunftsinvestitionen mitentscheiden.[48] Auf allen Ebenen stellen staatliche Institutionen Infrastrukturen, Finanzierung und technische Beratung zur Verfügung, sodass Menschen ihre eigenen offenen Werkstätten und Fablabs, SoLaWis, Gesundheitszentren, Gemeinschaftsgärten, Reparaturcafés und Zeitbanken gründen können.[49]

Dieses Szenario mag utopisch erscheinen (ausgenommen vielleicht im belgischen Geel[50] und anderen Städten und Gemeinden). Das liegt aber vor allem daran, dass sich staatliche Institutionen deutlich und doch oft unsichtbar darauf festgelegt haben, das Marktsystem zu stützen, weshalb für andere Szenarien kein Platz mehr zu existieren scheint. Angesichts der enormen Kosten dieses Ansatzes sowie der Ungleichheiten und Unsicherheiten, die es produziert (das Klagelied über fehlende Haushaltsmittel als Dauerbrenner) – müssten scharfsinnige Hüter der Staatsmacht den Commons-Ansatz sehr reizvoll finden. Sie könnten die Kreativität vieler Menschen einbeziehen. Sie könnten das wirken lassen, was Leute wirklich gerne tun und worin sie Sinn sehen und gleichzeitig erreichen, dass unsere Bedürfnisse in einer Weise befriedigt werden, die fair, selbstbestimmt und verantwortungsvoll ist und oft auch effizienter und kostengünstiger. Ein Staat kann einen Teil der gewaltigen Kapazitäten in die Förderung von Commons stecken, die sonst in zentralisierte Infrastrukturen, die Rettung von Banken- und Finanzsystemen und in Gesetzeswerke gesteckt werden, die ausschließlich Wettbewerbsfähigkeit fördern sollen, als wäre dies der Stein der Weisen. Auch Gesetze könnten commons-freundlicher werden: So könnte der Gesetzgeber beschließen, dass alle Inhalte, zu deren Erarbeitung öffentliche Finanzierung beigetragen hat, frei lizensiert werden müssen. Beziehungshaftes Eigentum an Land könnte rechtlich ebenso gestärkt werden wie kooperative oder P2P-Finanzierungsformen. Eine im Gesetz verankerte Privilegierung von CSX, das heißt von community supported everything (also gemeinschaftsgetragenen Initiativen aller Art, analog zu Artabana oder zur Solidarischen Landwirtschaft) wäre erfolgversprechend, denn dort greifen andere, unmittelbare Kontrollmechanismen, was dem Staat erlaubt, sich zurückzuziehen. Es kann Programme für infrastrukturelle, rechtliche und technische Unterstützung aller Art geben. Kurz gesagt: Macht und Mittel staatlicher Institutionen könnten vielfältig eingesetzt werden, um Commons zu katalysieren & weiterzutragen.

Commons auf der Makroebene etablieren

Staatliche Institutionen sind auch deshalb für Commons wichtig, weil sie Koordination im Großem leisten können. Wälder, Wasserwege, Weideland und Rohstoffvorkommen erstrecken sich häufig über große Gebiete und über politische Grenzen hinweg. Das zwingt zu rechtlicher und administrativer Abstimmung auf Makroebene, denn es muss Einigung über die verschiedenen – oft im Konflikt miteinander liegenden – Nutzungsansprüche hergestellt werden. Es zwingt auch dazu, die Einzugsbereiche verschiedener Commons oder anderer Arrangements zu definieren und gegebenenfalls voneinander abzugrenzen. Ein Beispiel für solch ein »Macro-Projekt«, das sich an Grenzen von Ökosystemen (und nicht von Ländern) orientiert, begann in den Niederlanden. Es trägt den Namen »König der Wiesen«,[51] denn viele Menschen fanden das Verschwinden der einst häufig vorkommenden Uferschnepfe alarmierend. Die Landwirtschaft hatte ihren Lebensraum – die Wiesen – vernichtet. Das Projekt brachte Bürgerinnen und Bürger aus der Land- und Milchwirtschaft, der Musik, der Kunst, der Wissenschaft und darüber hinaus zusammen und zielte darauf ab, sich wieder mit der Landschaft selbst zu verbinden und Formen der »naturnahen Landwirtschaft« zu fördern. Man wollte so der UferCommons auf der Makroebene etablieren

In solchen Fällen können staatliche Institutionen sich nützlich machen, etwa indem sie gemeinsam nutzbare »Makro-Plattformen« bereitstellen, die die Koordination von Aktivitäten erleichtern, die über die Problemlösungsfähigkeiten einzelner Commons hinausgehen. Auch niederschwellige Konfliktlösungsangebote (Mediation) oder Unterstützung bei Verhandlungen über Grenzen hinweg als »ehrlicher Makler« bieten sich als Rolle an. Natürlich muss die politische Chemie stimmen, damit eine solche Funktion im Sinne der Commons (und nicht-nationalstaatlicher Interessen) ausgefüllt werden kann. Das wiederum ist von vielen Faktoren abhängig, die im Einzelfall zu prüfen wären – doch insgesamt ist eine Vermittlungs- und Schlichtungsrolle für »den Staat« machbar und plausibel.

Wenn es deutlich sichtbare Unterstützung durch die Öffentlichkeit gibt, dann gehen Behörden auch einmal neue Wege. Nach einer langanhaltenden Kontroverse über die Bewirtschaftung des Siuslaw-Nationalwaldes in Oregon/USA in den 1990er Jahren hat die U.S.-Forstverwaltung entschieden, die üblichen bürokratischen Verfahren aufzugeben, in denen bis dahin parlamentarische Politik und Lobbying seitens der Industrie immer eine große Rolle spielten. Stattdessen lud sie alle, die irgendein Nutzungsinteresse an den Wäldern haben, zu offenen »Gesprächen am runden Tisch« ein. Es ging darum zu diskutieren, wie die Waldpolitik die konkurrierenden Interessen von Holzunternehmen, Umweltschutz, Sportfischerei, ortsansässigen Gemeinschaften, Erholungssuchenden und anderen unter einen Hut bringen könnte. Die Behörde richtete einen Rat für das Wassereinzugsgebiet ein, der Interessengruppen, die miteinander im Streit lagen, dabei unterstützte, das Misstrauen zu überwinden und einen dauerhaft tragfähigen Konsens (etwa über Zuständigkeitsfragen) zu erzielen. Wenn zum Beispiel Lachse in Nordamerika in einem Teil des Wassereinzugsgebiets laichen und später hunderte Kilometer zum Meer schwimmen, überqueren sie Grenzen zwischen Bundesstaaten. Das macht es für einzelne Bundesstaaten schwer, verbindliche Lösungen zu entwickeln, die dem Gesamtsystem gerecht werden. Die Mediationsangebote ermutigten die Menschen auch, langfristige Pläne in Erwägung zu ziehen, die im Normalbetrieb bürokratischen Handelns oder im Zuge von Rechtsstreitigkeiten nie entwickelt worden wären. So wurden alte Forststraßen stillgelegt, Holz in ökologisch verantwortlicher Weise geschlagen und der Lebensraum von Fischen in Bächen stärker berücksichtigt.[52]

In den letzten Jahren sind einige bemerkenswerte neue Rechtsinstrumente geschaffen worden, die Commoning schützen. So ist die Regierung von Neuseeland den Forderungen der Maori nachgekommen, dem Whanganui-Fluss eine Rechtspersönlichkeit zuzugestehen (mehr rechtliche Anerkennung unseres Seins als Beziehung mit der »mehr-als-menschlichen Welt« ist kaum möglich). Die Regierung erkannte den Fluss dabei als »unteilbares und lebendes Ganzes [an] ... von den Bergen bis zum Meer, unter Einbeziehung all seiner physischen und metaphysischen Elemente«.[53] Das Gesetz erkennt auch das Volk der Whanganui iwi als Hüter des Flusses an und unterstützt damit die fortdauernde Ausübung traditioneller Commoning-Praktiken rund um denselben. In Peru hat das Volk der Quechua ein Gebiet des indigenen biokulturellen Erbes, auch Kartoffelpark genannt, eingerich- tet, das von den Quechua bewirtschaftet wird.[54] Da dieses Rechtsinstrument von peruanischen Gerichten anerkannt wird, haben die Quechua mehr Sicherheit, dass ihre eng mit dem Land, der Gemeinschaft und spirituellen Ritualen verbundene Lebensweise respektiert wird. Am bemerkenswertesten ist jedoch, dass die rechtlichen Schutzmechanismen den Quechua helfen, sich gegen Biopiraterie zu schützen – etwa gegen Versuche von Biotechnologiekonzernen, die genetischen Informationen seltener Kartoffelsorten zu patentieren.

Infrastrukturen für Commoning bereitstellen

Es gibt immer Mittel und Wege, wie staatliche Institutionen verschiedene Unternehmungen unterstützen können: etwa durch geeignete Infrastrukturen oder technische Standards, die Interoperabilität ermöglichen und Sicherheit bieten. Infrastrukturen, die nach Commons-Prinzipien gestaltet werden – oder möglichst so, dass Commoners sie selbst betreiben können –, machen es leichter und billiger, dass Menschen ihre eigenen Strukturen auf bauen. Das klassische Beispiel ist die Entwicklung der technischen Protokolle TCP/IP durch die US-Regierung. Dank dieser Protokolle wurde es möglich, unterschiedliche Rechnernetzwerke miteinander zu einem einzigen, integrierten Netzwerk, dem Internet, zu verbinden. Instanzen des Staats könnten heute Ähnliches tun, indem sie offene technische Standards akzeptieren oder sogar die Begrenzung proprietärer Kontrolle fordern. Zugleich könnte dafür Sorge getragen werden, dass die machtvollsten Unternehmen nicht einfach diese offenen Standards nutzen, um den Innovationsraum zu besetzen. Genau das meinen wir, wenn wir sagen: Wir brauchen »offene, aber geschützte« Commons (siehe S. 68 und 124), denn Offenheit soll den Wettbewerb nicht noch anheizen, wohl aber Interoperabilität ermöglichen und diskriminierungsfreien Zugang gewährleisten (wie Plattformneutralität es tut).

Man könnte offene technische Standards zur Bedingung für Beschaffungen der Öffentlichen Hand machen und so freie und quelloffene Software zum Normalfall in allen Behörden und vor allem Schulen. Statt auf proprietäre Software gepolt, würden Schüler kenntnisreich im Umgang mit GNU/Linux und Freier Software ihren Schulabschluss machen. Schulen wären nicht zum verlängerten Arm der Marketing-Abteilung großer Software-Konzerne degradiert. Das hätte Folgen für die Bildung, das Hochschulwesen, die kommunale Verwaltung und mithin für die Allgemeinheit. Wenn staatliche Institutionen bestimmte Protokolle für Textverarbeitungs-, Datenbank- und Mail-Software sowie Programmierschnittstellen (die technischen Verknüpfungen zwischen Softwareprogrammen und Betriebssystemen) befürworten, fördern sie damit die Entwicklung in diesem Bereich und umgehen proprietäre Plattformen, die Apple und Google gehören. Open-Design-Protokolle für Energienetze könnten den Erfolg des Internets nachbilden und Kommunalverwaltungen Plattformkooperativen für Wohnraum, taxi-ähnliche Verkehrsdienstleistungen und Informationsdienste auf bauen helfen, die der Bevölkerung zugutekommen.

Staatliche Unterstützung für commons-basierte Infrastrukturen bedeutet, die private Machtkonzentration zu neutralisieren. Wenn Infrastrukturen der Allgemeinheit dienen sollen, dann müssen sie – und das ist entscheidend – diskriminierungsfrei sein. Das heißt, keine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern kann willkürlich vom Zugang ausgeschlossen werden.[55] Aus diesem Grund hat das NIH (National Institutes of Health, die wichtigste Institution für staatlich geförderte biomedizinische Forschung in den USA) für aus Steuergeldern finanzierte Forschung vorgeschrieben, dass Protokolle und Publikationen frei zugänglich sein müssen. So wird außerdem die transparente Verwendung öffentlicher Mittel gewährleistet.[56] Das Leitprinzip ist einfach: Was öffentlich finanziert wurde, muss öffentlich bleiben.

Direkte Infrastrukturinvestitionen, um Commoning zu unterstützen, sind immer eine attraktive Option. Gemeinden können WLAN an öffentlichen Plätzen einrichten oder Serverkapazitäten für Websites, E-Mail und Daten kostenlos zur Verfügung stellen. In vielen Städten der Welt – von Tel Aviv bis Mexiko City – gibt es das bereits. Besonders bemerkenswert ist die Stadt Linz mit ihrer Initiative Open Commons Linz.[57] Oder Staaten könnten Initiativen wie Freifunk unterstützen, ein Netzwerk von Menschen, das in ganz Deutschland ein kostenloses WLAN-Netzwerk in etwa 400 Gemeinden und mehr als 41.000 Zugangspunkten aufgebaut hat.[58]

Neue Finanzierungsmöglichkeiten für Commons schaffen

Staatliche Instanzen können vielfältigste Commoning-Praktiken durch die Einführung Commons-freundlicher Finanzierungsformen unterstützen. Schließlich operieren Commons als nicht-marktliche Systeme im Kontext des kapitalistischen Marktes. Sie benötigen also Kredite oder Finanzierungen, um eigene Einrichtungen und Infrastrukturen aufzubauen, Arbeitsleistungen zu bezahlen oder einzukaufen, was sie nicht selbst herstellen können. Dabei versuchen sie, keine Schulden zu machen und jene Geldgeber zu vermeiden, durch die sie in die Welt des Wettbewerbs und Wachstums hineingezogen werden. Beispiele für diesen Gedanken kennen wir alle aus dem Alltag. Nehmen wir Neudenau an der Jagst. Seit Beginn der 2000er Jahre wird das dortige Freibad vereinsgeführt – nachdem sich die Stadt »das Bad nicht mehr leisten konnte«, leisten sich nun die Neudenauerinnen und Neudenauer selbst ein Bad. Auch im Jahr des Erscheinens dieses Buches sind wieder Sanierungsarbeiten fällig. Circa 200.000 Euro dieses Mal. Das wird nicht kreditfinanziert. Müsste der Verein einen Kredit aufnehmen, dann wären entweder stark steigende Einnahmen nötig, um die Zinsen zu bedienen. Oder sehr viel öffentliche Förderung. Der Verein hat aber das Ziel des Erhalts und nicht des Wachstums. Die Stadt kann dieses Ziel unterstützen (das tut sie auch). Immerhin hat sie noch ein Bad (verfügt aber nicht mehr darüber), während in anderen Städten des reichen Baden-Württemberg weitere Freibäder schließen.