Teil 2 – Commons verstehen und leben

Kapitel 5: Selbstorganisation durch Gleichrangige

Kapitelüberschriften

Commoning zeigt sich, wie in Kapitel 4 beschrieben, in verschiedenen Haltungen und Verhaltensweisen. Aber taugt es auch als Organisationsweise oder zur Regulierung und Lenkung sozialer Prozesse? Lassen diese sich durch Commoning gar besser steuern als durch Regierungen und Verwaltungen? Gelingt die Koordination durch Commoning besser und effektiver als durch den Markt? All das sind sehr weitreichende Fragen, aber zunächst werden wir genauer betrachten, wie bewusste Selbstorganisation innerhalb eines Commons funktioniert.

Der Rechtswissenschaftler Robert Ellickson beschäftigt sich unter anderem mit Eigentumsfragen. So untersuchte er, wie die Viehzüchter im kalifornischen Shasta-Tal mit dem Problem umgingen, dass Vieh von ihren Feldern ausgebrochen und in das Land anderer eingedrungen war. Sie haben dafür ihre eigenen Regeln und sozialen Normen entwickelt. Ellickson nennt dies »Ordnung ohne Gesetz«. [1] So folgen benachbarte Rancher oft der Tradition, sich die Kosten für den Bau und die Instandhaltung eines gemeinsamen Zauns zu teilen, halbe-halbe. Oder sie einigen sich darauf, dass ein Viehzüchter das Material und der andere die Arbeitskraft für das Ziehen des Zauns zur Verfügung stellt. Wenn aber ein Viehzüchter eine höhere durchschnittliche Viehdichte auf seiner Seite des Zauns hat, will es der Brauch, dass es in der Aufteilung des Aufwandes für den Zaun eine grobe »Norm der Verhältnismäßigkeit« gibt. Verstößt ein Rancher unvorsichtigerweise gegen die Norm, dass streunende Rinder eingeholt werden müssen, wird in der Ranchergemeinschaft oft absichtlich getratscht, um sie zu beschämen (siehe Regeleinhaltung commons-intern beobachten & stufenweise sanktionieren).

Eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk ist mit einem Problem konfrontiert, und die Beteiligten entwerfen eine Lösung. Dann beginnt der kompliziertere Teil der Aufgabe: die Lösungsidee in die Realität umzusetzen. Es ist daher wichtig zu verstehen, welche Dynamiken in der täglichen Praxis einzelner Commons immer wieder anzutreffen sind. Das hilft nicht nur anderen, es inspiriert auch unser Nachdenken darüber, wie größere Strukturen funktionieren können, etwa Commons-Verbünde, commons-freundliche Gesetze oder commons-basierte Infrastrukturen. Zudem ist es nützlich, um die Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren commons-freundlich auszurichten. Auf den folgenden Seiten stellen wir deshalb – nach einigen Ausführungen zum Begriff »Governance« – zehn Muster dieser Lenkungsform vor, die wir Peer Governance nennen. Die ersten sieben haben mit direkten zwischenmenschlichen und anderen sozialen Beziehungen zu tun, die letzten drei mit commons-basierten Methoden des Umgangs mit Eigentum, Märkten und Geld. Hier die Übersicht:

Muster der Peer Governance

Sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten

Commons mit halbdurchlässigen Membranen umgeben

Im Vertrauensraum transparent sein

Wissen grosszügig weitergeben

Gemeinstimmig entscheiden

Auf Heterarchie bauen

Regeleinhaltung commons-intern beobachten & stufenweise sanktionieren

Beziehungshaftigkeit des Habens verankern

Commons & Kommerz auseinanderhalten

Commons-Produktion finanzieren

Anmerkungen zu »Governance«

Der Begriff »Governance« wurde historisch mit der eher statischen, langsamen Welt des späten 18. und des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht. Mitteilungen wurden vor allem von Pferden, später mit der Eisenbahn und per Telegrafenleitung transportiert. Damals entstanden der moderne Nationalstaat und die kapitalistische Marktwirtschaft. Heute ist ein Großteil der Welt, einschließlich abgelegener Regionen, hochgradig vernetzt, mobil und schnelllebig. Die Verbundenheit der Menschen mit bestimmten Regionen und lokalen Gemeinschaften nimmt vielerorts ab. Dies beeinflusst unser Nachdenken über die Lenkungs- und Regierungsformen der Zukunft.

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die sich auf vielfältigen Wegen durchsetzenden Lenkungsprozesse (engl. governance ; Frz. gouvernance) oft nicht sauber unterschieden von der Regierung (engl. government). Dabei verweist der Begriff Governance gerade darauf, dass innerhalb eines Gemeinwesens verschiedene Steuerungsmechanismen und -akteure existieren. Entscheidungen, Konfliktlösungen und Sanktionen, die das Gemeinwesen betreffen, gehen nicht ausschließlich von Amtsstuben aus. Ungeachtet dessen wird Governance in der Praxis zumeist als die Herrschaft einiger über viele verstanden und mit »Regierung« in Verbindung gebracht. Diese verfügt über die Autorität, Kontrolle auszuüben – und nutzt dazu von der Legislative verabschiedete Gesetze, von Richtern gefällte Urteile und politische Programme jener Politikerinnen und Politiker, die die Regierung stützen. Die Verwaltung mit ihrem Heer von öffentlichen Bediensteten ist mit der konkreten Umsetzung und Steuerung betraut. Unterm Strich betrachten viele diese Art der politischen Steuerung als etwas, das uns gewöhnlichen Menschen fern ist und dem wir schlimmstenfalls gleichgültig sind. Lenken ist in dieser Wahrnehmung etwas, das mit Macht ausgestattete Menschen für andere Menschen tun bzw. ihnen antun, mit – oder auch ohne – deren Beteiligung und Zustimmung. Aber zu lenken und zu regulieren im Sinne von Governance lässt sich weiter fassen als: zu regieren oder gar durchzuregieren. Es sind, wie gesagt, zwei unterschiedliche Dinge. Man könnte es so ausdrücken: In Commons gibt es Lenkungsformen (Governance), jedoch keine Regierung.

Im Nachdenken darüber, wie diese Formen aussehen und wie Koordination in Commons funktioniert, erschien uns der Begriff Governance dennoch unpassend. Unter anderem deshalb, weil er so eng mit der Idee verknüpft wird, dass kollektive Interessen auf der einen Seite gegen individuelle Freiheiten auf der anderen Seite stehen. Dieser vermeintliche Gegensatz ist derart tief verwurzelt, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, wie er ernsthaft aufgelöst werden könnte. Und doch ist das möglich. Die Grundidee: Individuellen Bedürfnissen kann entsprochen werden, indem wir kollektive Probleme kollektiv anpacken. Der selbst geschaffene Dualismus zwischen dem Kollektiv und dem Individuum ist weitgehend dadurch überwindbar, dass alle, die von Entscheidungen direkt betroffen sind, an den Governance-Prozessen beteiligt werden. Entscheidungsbefugnisse, Macht und Verantwortung im Entscheidungsvollzug sind so verteilt, dass alle Betroffenen tatsächlich Entscheidungen einbringen, abwägen und treffen können. Deswegen sprechen wir von Peer-Governance. Dies bezeichnet einen fortdauernden, dialogorientierten Prozess der Koordination und der Selbstorganisation unter Gleichrangigen. Als Lenkungsform beruht er auf der Anerkennung der Idee, dass wir in erster Linie Ich-in-Bezogenheit sind. Peer-Governance unterscheidet sich daher von jenen Lenkungsformen und -mechanismen, die wir in nationalstaatlichen Kontexten erleben. Jede und jeder Einzelne kann als aktiv gleichrangig anerkannt werden und nicht als Kontrahentinnen oder Kontrahenten in einer politischen Auseinandersetzung, die zudem einen großen, entfernen Dritten – die Regierung – kontrollieren wollen. Zwar sind wir Bürgerinnen und Bürger auch im modernen Nationalstaat nominal der Souverän, aber diese Souveränität wird delegiert. Sie wird gewissermaßen »wegvertreten« an das gewählte Parlament sowie an tendenziell rigide, oft als »bürgerfern« erlebte Verwaltungen. Das Regierungshandeln wird einerseits überfrachtet mit Erwartungen und kann andererseits nur grob beaufsichtigt werden – in manchen Ländern sind selbst dafür die Institutionen zu schwach. Selten erleben wir uns selbst als Souverän. Kein Wunder, dass der Staat von vielen als fremd oder gar feindselig betrachtet wird!

Peer Governance ist eher geeignet, auf die spezifischen Probleme und Bedürfnisse vor Ort einzugehen. Damit dies gelingt, bedarf es letztlich eines kunstvollen Zusammenspiels zwischen politischer Kultur und Struktur. Wenn gemeinsame Motivationen und Anliegen der Menschen gefördert werden sollen, dann sind dafür gute rechtliche Bedingungen – formell wie informell – genauso notwendig wie geeignete Finanzierungs- und Organisationsformen. Zugleich muss es ausreichend Freiraum geben, damit die Beteiligten individuell kreativ werden, einen lebendigen Austausch und eine Kultur gemeinsamen Handelns und Produzierens (siehe Kapitel 6) entwickeln können. Das wiederum wirkt positiv auf die Formen der Organisation und der Finanzierung zurück, denn gesammelte Erfahrungen können immer wieder zeitnah eingespeist werden. Wenn ein Commons kohärent und von Dauer sein soll, benötigt es eine (oder mehrere) klare Regeln; wenn es resilient und lebendig sein soll, muss es einladend sein – das heißt Spielraum, Flexibilität und Neuartiges bieten. Man könnte sagen, dass der informelle und kreative Anteil durch stützende und rahmende Strukturen stabilisiert werden muss, ohne von ihnen kontrolliert zu werden. Commoners müssen Handlungsweisen austüfteln, in der das Zusammenspiel zwischen Struktur und Kultur stimmt – weder das eine noch das andere darf überwiegen oder zu kurz kommen. Das ist die hohe Kunst der Governance in Commons.

Wie kommt es aber überhaupt zu einer Selbstorganisation, und wie reift sie zu einem stabilen, kreativen sozialen Organismus? Gibt es eine typische Form von Entwicklung, die durchlaufen werden muss? Wir glauben es nicht, aber es gibt Muster, die dazu beitragen, dass sich Commons durch bewusste Selbstorganisation erhalten. Es wäre falsch, selbige formelhaft be- und vorschreiben zu wollen. Formeln funktionieren in komplexen Systemen ohnehin genauso wenig, wie ein Commons sich dadurch fabrizieren lässt, dass man einige Menschen zusammenbringt, bestimmte Werte annimmt, operationelle Regeln und Strategien ihrer Durchsetzung anwendet, nur weil das gemeinhin empfohlen wird. Natürlich ist es hilfreich, die acht berühmten Designprinzipien nach Elinor Ostrom zu berücksichtigen, aber es wird nicht ausreichen, um flexibel auf Rückkopplungsschleifen in dynamischen Systemen reagieren zu können (siehe S. 48f.). Gleichwohl haben uns diese Designprinzipien im Nachdenken über die Koordination in Commons stark beeinflusst.[2] In unserer Analyse gehen wir jedoch in mehrfacher Hinsicht über sie hinaus, indem wir Aspekte aufgreifen, die in den Designprinzipien unberücksichtigt bleiben.

Zunächst einmal betrachten wir alle Arten zeitgenössischer Commons, nicht vorrangig solche, die sich um die Bewirtschaftung von Naturreichtümern drehen. Wir schauen auch auf Commons in digitalen und städtischen Umgebungen. Zudem verlassen wir dabei den üblichen Fokus auf Fragen der »Ressourcenbewirtschaftung und -allokation«, denn Commons sind aus unserer Sicht nicht primär eine ökonomische Angelegenheit – wir betonen die Kultur des Commoning. Und schließlich glauben wir, dass jegliche Einordnung selbstbestimmter Governance im Kontext ihrer systematischen Gefährdungen durch Märkte und staatliche Macht erfolgen muss. Peer Governance spielt eine Rolle als politische Gegenkraft. Das wollen wir sichtbar machen. Dabei ist für uns klar, dass bewusste Selbstorganisation unter Gleichrangingen auf allen Ebenen selbst lebendig sein muss. Auch deswegen sind die folgenden Muster weder vollständig noch als formelhafte Vorschriften zu verstehen. Es sind eher Verfahrensleitlinien, die Menschen in Gemeinschaften, Netzwerken und Verbünden dabei helfen, sich Schritt für Schritt und unter Berücksichtigung der konkreten Gegebenheiten auf Augenhöhe zu organisieren. Vergleichbar ist das – wie gesagt – mit der DNA, die nicht präzise vorfestlegt, wie die Entwicklung und Differenzierung des je konkreten Embryos ablaufen wird. »Enthält bereits die DNA eine vollständige Beschreibung des Organismus, den es hervorbringen wird?« fragt der britische Biologe Lewis Wolpert. »Die Antwort lautet nein. Das Genom enthält stattdessen ein Programm mit Anweisungen, wie der Organismus hervorzubringen ist – ein schöpferisches Programm.«[3]

Die schlechte Nachricht lautet also: Es gibt keine Blaupause und kein Patentrezept für Peer Governance. Es gibt keine Checkliste. Und es gibt kein ausführlich beschriebenes Regelwerk, nach dem zu verfahren ist, um Commons zu koordinieren oder »Ressourcen zu bewirtschaften«. Die gute Nachricht lautet: Peer Governance ist ein schöpferischer Prozess. Als solcher bietet er eine verlässliche Orientierung, um authentische, lebendige Beziehungen unter den Beteiligten aufzubauen und kohärente sowie stabile Commons zu entwickeln. Auch in diesem Gedankengang folgen wir Christopher Alexander. Anhand vieler Beispiele beschreibt er – ohne vorzuschreiben –, wie Räume und Strukturen dauerhafter Lebendigkeit geschaffen werden. Was Lebendigkeit hervorbringen soll, so Alexander, müsse selbst lebendig sein. Das sei »die EINZIGE Möglichkeit«. »Lebendige Struktur ... lässt sich nicht mit brachialer Gewalt herbeidesignen. Sie kann nur aus einem schöpferischen Programm entstehen ... sodass Konzeption, Plan, Entwürfe, detaillierter und struktureller Art und materielle Details alle Schritt für Schritt im VERLAUF DES PROZESSES entfaltet werden«[4] (Hervorhebung im Original).

Formale Strukturen sind zweifellos notwendig, aber lebendige Prozesse, die ihrer eigenen Logik folgen, bilden den Kern eines Commons. Commoning bedeutet ja, dass Menschen situationsspezifische Formen bewusster Selbstorganisation auf Augenhöhe verwirklichen und dabei Möglichkeiten entwickeln, um selbstbestimmt Nützliches und Sinnvolles für sich und andere herzustellen. Das erfordert kreative Handlungskompetenz, um Lösungen zu entwickeln, die ihnen fair und wirksam erscheinen. Es erfordert aber auch, mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten zu leben. Bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige ist derjenige Bereich des Commoning, in dem es um Entscheidungsfindung, Grenzziehungen, Regeldurchsetzung und den Umgang mit Konflikten geht.

Bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige – also Peer Governance – ist auf Dauer angelegt. Ihre konkreten Aspekte und Umsetzungsschritte können jedoch nicht in vollem Umfang vorbestimmt werden. Das ist eine Herausforderung für konventionelle Auffassungen von Governance, nach denen Blaupausen entwickelt werden sollen, die in sehr verschiedenen Kontexten anwendbar sind. Große wie kleine Betriebe werden mit gleichem Maß gemessen, ein Dorf bäcker muss dieselben Inhaltsanalysen auf seine Nudelpackungen aufkleben wie ein industrieller Pasta-Hersteller und wird mit diesem über einen Gesetzeskamm geschert. Tatsächlich sind Einförmigkeit und Vereinfachung wichtige Anliegen moderner Regulierungsformen[5], und zwar aus Gründen der Kontrollierbarkeit. In Seeing Like a State (1998) analysiert James Scott brillant, wie diese Anliegen die Ausübung moderner staatlicher Macht seit jeher durchziehen. Vereinfachung ist Voraussetzung für die effiziente Kontrolle sozialer Prozesse. Moderne Systeme greifen dafür auf vorfestgelegte Indikatoren, Entwicklungskennzahlen und Expertenwissen zurück. Die Geschichte der 3-Prozent-Haushaltsdefizitgrenze, die ganze Volkswirtschaften in Schach hält, macht das deutlich. Der Wirtschaftsjournalist Christian Schubert (FAZ) beschreibt, wie sie von einem »unbekannten Staatsdiener«[6] erfunden [sic!] wurde.[7] Warum, fragte sich Schubert, »sind es genau 3 Prozent, warum nicht 2,5 Prozent oder 3,5 oder 4 Prozent?« Der ehemalige Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer bestätigte ihm, dass dies »ökonomisch ... nicht leicht zu begründen« sei.[8] Auf der Suche nach politischen Gründen landete Schubert in einem Hinterzimmer des französischen Finanzministeriums und im Jahr 1981. Damals suchte François Mitterrand nach Wegen, das zentralstaatliche Haushaltsdefizit unter Kontrolle zu behalten. Er beauftragte kurzerhand die Budgetabteilung des Finanzministeriums. Sie sollten eine Lösung vorschlagen, »eine Art Regel, etwas Einfaches, das nach volkswirtschaftlicher Kompetenz« klinge, wird Mitterrand zitiert. Zwei Mitarbeiter des Ministeriums werden beauftragt. Ihre Ausbildung verweist darauf, dass sie Wirtschaft in erster Linie als Welt von Statistiken und Zahlen begreifen. Einer der beiden, Guy Abeille, damals noch keine 30 Jahre alt, berichtete, wie schnell ihnen das Bruttoinlandsprodukt als Referenzgröße plausibel erschien. Auch, weil es allen plausibel erscheinen würde. Die Frage nach der Prozentzahl beantwortet er so: »Wir steuerten damals auf die 100 Milliarden Francs Defizit zu. Das entsprach rund 2,6 Prozent des BIP. Also sagten wir uns: 1 Prozent Defizit wäre zu hart und unerreichbar gewesen. 2 Prozent hätte die Regierung zu stark unter Druck gesetzt. Also kamen wir auf 3 Prozent.« In anderen Worten, das Haushaltsdefizitkriterium entstand als Umstandskriterium, theorie- und substanzlos. Doch seit es seine Reise um die Welt angetreten hat und die Politik nicht müde wird, es zu verkünden, schafft es eine Wirklichkeit, die sich dem Kriterium beugt – seit 1981 in Frankreich, seit dem Abschluss des Vertrags von Maastricht 1992 in ganz Europa und anschließend darüber hinaus. Jean-Claude Trichet, der spätere Präsident der Europäischen Zentralbank, hatte die 3 Prozent schließlich nach Europa empfohlen: »Die Regel war einfach und für alle verständlich«, zitierte ihn die FAZ. Die politische Steuerung folgt der Erfindung. Das europäische Haushaltsüberwachungsverfahren sieht gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumspakt die Einhaltung der Maastricht-Kriterien vor, zu der die Haushaltsdefizit-Grenze gehört. Übermäßige Neuverschuldung soll auf diesem Wege vermieden werden. Zwischen 1999 und 2015 gelang es gerade drei Mitgliedsstaaten, das Defizit nie über 3 Prozent des BIP ansteigen zu lassen.[9] So wird Politik mehr oder weniger geschickt fabriziert. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf Kennzahlen, Indikatoren und Kriterien. All das ist Energie, die einer situationsbezogenen Governance, in der kreative Anpassung und schrittweise, prozessorientierte Umsetzung im Mittelpunkt stehen, entzogen wird.

Genau darauf aber sind Commons – ist Peer Governance – angewiesen. Sie müssen allmählich wachsen, sodass trotz unzähliger und unvorhersagbarer Unsicherheiten eine Kultur des Vertrauens und der Transparenz entstehen kann. Dies setzt ein Netzwerk an Beziehungen voraus – und Geduld. Um eine Kultur des Commoning zu etablieren, müssen manche Gewohnheiten (diese mächtigen, unsichtbaren Institutionen!) aufgebrochen werden und andere zu Traditionen heranreifen. Daher müssen Commoners ihre Governance-Systeme bewusst gestalten. Zur Erinnerung: Es gibt kein Commoning ohne Peer Governance.

Diese Gestaltung kann weder präzise noch beliebig sein. Doch es gibt Regelmäßigkeiten, deren wir uns vergewissern können. Es ist so, als würden wir im Freien ein Feuer entfachen. Es gibt keine einzige, stets korrekte Art und Weise, das zu tun. Und dennoch ist es sinnvoll, bestimmte Handlungsabläufe zu kennen und sie – bestenfalls – in einer gewissen Reihenfolge zu vollziehen. So wird man zunächst brennbares Material verschiedener Größe sammeln – Holzscheite, Anmachholz, Zunder – und es anschließend so anordnen, dass das leicht entzündliche Material unten liegt, sodass es hilft, die größeren Holzstücke zu entzünden. Mit einem Streichholz, einem Feuerzeug oder anderen Mitteln muss ein Funken gezündet werden. Es muss zudem ein begrenztes Behältnis für das Feuer geben – eine Feuerstelle, einen Ring aus Steinen oder einen tragbaren Grill – sowie ausreichend Luftzufuhr und Sauerstoff. Die Einzelheiten unterscheiden sich, je nachdem, ob man in der Nähe eines Waldes Feuer macht oder in der Wüste, wo das Brennmaterial knapp ist. Und natürlich wird auch das Ergebnis unterschiedlich sein – ein prasselndes Lagerfeuer, ein Feuer, das zum Kochen geeignet ist oder langsam vor sich hin glimmende Glut. Worauf es ankommt, ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Feuer zu entfachen, doch die grundlegenden Muster sind dieselben.

Dasselbe gilt für die bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige: Es gibt einige verlässliche allgemeine Muster und sehr viele spezifische Möglichkeiten, sie umzusetzen. Commons beginnen meist mit gemeinsamen Motivationen oder Anliegen der Beteiligten: der Notwendigkeit, die Felder zu bewässern; dem Wunsch von Software-Programmierfachleuten, mit nutzungsfreundlichen und freien Kartierungsprogrammen zu arbeiten; der Erfordernis, fairen Zugang zu einem Fischereigebiet zu sichern. Was auch immer das spezifische Problem sein mag: Wenn ein Commons entstehen soll, muss es Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen eine glaubhafte Vision anbieten, wie sie das Problem gemeinsam angehen können. Selbst wenn es noch keine klaren Strategien oder Lösungen gibt, muss in der Frühphase ein Funken entstehen und der notwendige Luftzug dazu führen, dass sich das Feuer entwickelt, das die notwendige Leidenschaft fördert. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass der Prozess ihren Bedürfnissen und ihrem Kontext entspricht, werden sie sich beteiligen wollen. Allerdings muss es etwas »Anziehendes« geben, das dazu anregt, sich selbst zu organisieren und ihre Absichten und Handlungen miteinander in Einklang zu bringen.[11]

Muster bewusster Selbstorganisation durch Gleichrangige

Während unserer analytischen Wanderungen durch die Welt der Commons haben wir zehn Muster für gelingende Peer Governance, also der Selbstorganisation durch Gleichrangige, ausfindig gemacht. Sie können nicht nur Interessierten aufzeigen, was zu beachten ist, wenn transparente Beratungs- und Koordinierungsprozesse etabliert werden sollen, sie erläutern auch, wie eine Commons-Governance tatsächlich funktioniert – im Unterschied zu Markt und Staat. Wenn Commons gelingen, dann meist, weil die Beteiligten in der Lage sind, Autorität und Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen und Machtmissbrauch oder Machtkonzentrationen zu verhindern. Darauf sind diese Muster ausgerichtet. Bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige gelingt, wenn Wissen großzügig weitergegeben wird, sodass die besten Ideen sich entfalten können und die Weisheit der Vielen zum Tragen kommen. Aber auch klare Überwachungs-, Sanktions- und Durchsetzungsregeln sind erforderlich, um Commons gegen Trittbrettfahrerei, Vandalismus oder Einhegungen zu schützen. Am wichtigsten: Wege zu finden, die verhindern, dass individuelle Eigentumsrechte und die verführerische Macht des Geldes das Gemeinsame unterlaufen. Commoners müssen deshalb die Beziehungshaftigkeit des Habens verankern – das Thema werden wir in Kapitel 8 genauer erkunden. Ähnlich wichtig sind die Herausforderungen hinsichtlich des Umgangs mit Märkten und Kapital. Commons sind nicht überlebensfähig, wenn die Normen des Kommerzes sie kolonialisieren. Daher ist es wichtig, Commons & Kommerz auseinanderzuhalten. Wir müssen jedes Muster einzeln untersuchen.

Ein Commons ist nicht einfach eine Gemeinschaft Gleichgesinnter oder eine Kohorte wohlmeinender Menschen, die sich erziehen lassen wollen, sondern, wir sagten das bereits, ein soziales System, das sich durch viele Akte des Beziehungsauf baus und der Diskussion entwickelt. Fast immer vertreten die daran Beteiligten alle möglichen Ideen, sie haben verschiedene Perspektiven und Motivationen, und sei es nur, weil sie unterschiedliche Persönlichkeiten und Hintergründe mitbringen. Wenn bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige geschickt realisiert wird, kann sie diese vielfältigen Sichtweisen zusammenbringen. Dafür gibt es im Grunde keinen Ersatz, denn andernfalls könnten sich die Menschen unbedacht auf irgendeine vorgestellte, eher abstrakte Zukunftsidee verpflichten, die ihren wirklichen Gefühlen und Bedürfnissen und den existierenden Möglichkeiten nicht entspricht. Dies ist eine zentrale Erkenntnis der indigenen und nicht-indigenen Organisationen, die zu Unitierra gehören, der Universidad de la Tierra en Oaxaca, Mexiko. Unitierra ist eine »de-institutionalisierte Universität« von Commoners für Commoners, die formale Rollen und Hierarchie ablehnt.[10] Aus Sicht der Gründerinnen und Gründer ist die Idee eines »gemeinsamen Zwecks« oder »gemeinsamer Ziele« wenig hilfreich; worauf es vielmehr ankommt, ist gemeinsames Handeln. In einem wirklichen Commons, sagt Gustavo Esteva, der intellektuelle Vater und Älteste von Unitierra, haben Menschen zwar oft gemeinsame Gründe, überhaupt zu handeln und das gemeinsam zu tun, aber das heißt nicht, dass sie einen gemeinsamen Zweck verfolgen und sich deswegen zusammentun. Bei Unitierra versuchen die Menschen, nicht auf die »Anziehungskraft der Zukunft«[12] zu setzen. Am Anfang steht nicht, Ziele zu klären oder zu fragen, wo sie hinwollen und wie sie sich vorstellen, dorthin zu kommen. Sie bemühen sich stattdessen, den »Schub aus dem Alltag und aus der Vergangenheit« zu nutzen, indem sie an die Erfahrungen und Motivationen aller anknüpfen.

Im und durch Commoning entsteht erst nach und nach eine gemeinsame Ausrichtung. Sie muss nicht notwendigerweise im Vorhinein augenfällig sein. Eine sogenannte intentionale Gemeinschaft mag von Anfang an gemeinsame Zwecke verfolgen und gemeinsame Werte haben, doch es gibt nicht sehr viele intentionale Gemeinschaften. Und Commons bedeutet nicht, dass sich alle in intentionalen Gemeinschaften organisieren. Meist findet ein bunter Haufen Menschen zusammen, sie gehen zunächst ein Stück miteinander, kommen gemeinsam in Bewegung und lehren sich mitunter gegenseitig das Tanzen. Dies wird leichter gelingen, wenn Menschen im selben Umfeld leben, auf denselben Fluss oder Wald angewiesen sind oder wenn sie dieselben Anliegen haben: die Erträge steigern, auf lokaler Ebene mehr Dinge gemeinsam nutzen oder Informationen frei verfügbar machen. All dies kann den Geist der Zusammenarbeit stärken. Doch man sollte – wie gesagt – in einem Commons nicht von einem anfänglichen »gemeinsamen Zweck« ausgehen. Ein solcher kann herauskristallisiert und sollte geklärt werden, wenn das kollektive Handeln auf Dauer effektiv sein soll. Der US-amerikanische Essayist und Dichter Henry David Thoreau hat diesen Prozess schön beschrieben: »Hast du Luftschlösser gebaut, so braucht deine Arbeit nicht verloren zu sein. Eben dort sollten sie sein. Jetzt lege das Fundament darunter!»[13] Obgleich dies vielen als weltfremder Idealismus erscheint, ist es doch eine treffende Beschreibung dafür, wie eine Vision sich entfaltet und dann verwirklicht wird: durch geduldige Arbeit und den Respekt für die Individualität aller Beteiligten, die daraus eine Ethik des Gemeinsamen entwickeln können. Diese Erkenntnis ist entscheidend, denn ein Commons braucht wie jedes Ökosystem eine »notwendige Vielfalt«, wenn es gut funktionieren soll. Auf Kontrolle bauende Systeme versuchen Regelkonformität durchzusetzen und Prozesse ständig zu verschlanken und zu optimieren, was Vielfalt reduziert. Commons sind eher in der Lage, verschiedenartige Störungen zu kompensieren und dadurch Resilienz zu beweisen, indem sie eine Vielfalt an Beteiligten und Perspektiven akzeptieren.

Wie entsteht bewusste Selbstorganisation durch Gleichrangige?

Es gibt viele Gründe, warum Menschen beginnen, ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen; und es gibt viele Wege, dies tatsächlich zu tun. Drei Pfade werden häufig eingeschlagen: spontane Anziehung, Tradition und bewusste Gestaltung.

Spontane Anziehung: Im Jahre 2009 trafen sich ein paar Freundinnen und Freunde in Kumpula, einem Stadtteil von Helsinki. Sie wollten besprechen, was sie tun konnten, um dem Klimawandel zu begegnen. Wie von der kollektiven Muse geküsst, beschlossen sie enthusiastisch, einen »Tauschkreis« zu gründen, um untereinander Gegenstände und Dienstleistungen auszutauschen – Altenpflege, Buchhaltung, Gartenarbeit, Schwimmunterricht usw. Die Idee fand schnell Anklang, und bis 2014 waren rund 3.000 Menschen dem Netzwerk beigetreten, das mittlerweile in »Zeitbank Helsinki« umbenannt wurde.[14] Dies mag die häufigste Art und Weise sein, wie ein Commons entsteht: Jemand identifiziert ein Problem oder bringt eine konstruktive Lösung ins Gespräch und stellt dann fest, dass viele Menschen, die über Ähnliches nachdenken oder ähnliche Probleme haben, sich davon angesprochen fühlen.

In digitalen Zusammenhängen wurden bereits legendäre Projekte auf diese Weise angestoßen. Kreative Menschen wollten etwas anders machen, gingen die ersten Schritte, haben Konventionen durchbrochen und dann andere eingeladen, sich zu beteiligen. 1991 entschied sich Linus Torvalds, ein 21-jähriger finnischer Informatikstudent, seine eigene Version des komplexen Betriebssystems Unix zu bauen (siehe S. 159). Er wollte, dass seine Version – anders als Unix – weitergegeben werden durfte. Innerhalb weniger Monate hatten sich Hunderte Hackerinnen und Hacker zusammengetan, um Linux mit zu entwickeln. Viele Beiträge kamen aus einem anderen Freie-Software-Projekt, GNU, welches Richard Stallman initiiert hatte. Innerhalb weniger Jahre waren Tausende Programmierfachleute daran beteiligt, ein erstklassiges Betriebssystem herzustellen, das heute mit Microsoft Windows und anderen proprietären Systemen nicht nur mithält, sondern sicherer und anpassungsfähiger ist. Eine ähnliche Geschichte lässt sich über Jimmy Wales erzählen, der gemeinhin als Vater der Wikipedia gilt. Er hatte die ersten Ideen, lud offen dazu ein mitzuwirken, und bald trugen Zehntausende dazu bei, eine vielsprachige Enzyklopädie zu »schreiben«, indem sie – ganz ohne finanzielle Anreize – Beiträge verfassten, ergänzten oder korrigierten. Heute gibt es über 300 Wikipedia-Versionen – von Albanisch über Tarantino (einem italienischen Dialekt) bis hin zu Waray (die fünfthäufigste Regionalsprache der Philippinen).

Tradition: Gemeinsame Ziele und Werte etablieren sich auch im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte durch alltägliche Praktiken. Im schweizerischen Wallis bauten die Bauern im 15. Jahrhundert bemerkenswerte Kanalnetzwerke, um Wasser aus den Bergen auf ihre Felder zu leiten.[15] Ähnliche Bewässerungssysteme – die Waale, Acequias, Faladji, Quanats oder Johad genannt werden – existieren auf der ganzen Welt. Sie alle beruhen auf traditionellen Formen gemeinsamer Wasserbewirtschaftung, in denen Regeln für die faire Zuteilung des kostbaren Nass an die einzelnen Bäuerinnen und Bauern von ihnen selbst entwickelt werden. Auf der südkoreanischen Insel Jeju hat sich seit dem 17. Jahrhundert eine Tauchkunst entwickelt, die vielen Mustern einer Commons-Ökonomie folgt. Es ist die Kunst der Seenfrauen, der Haenyeo. Sie sammeln die Meeresfrüchte ausschließlich per Hand und bedienen sich dabei lediglich eines Messers oder eines einfachen Eisenhakens. Und auch dies nur an 15 nach dem Mondkalender festgelegten Tagen sowie in Tauchgebieten, die sie fair unter sich aufgeteilt haben. Zu den Seefrauen gehörten 17 bis über 70jährige, doch die Kultur ist im Verschwinden begriffen. Dabei ließe sich viel von ihr lernen: Die Jeju Haenyeo tauchen nicht nur oft gemeinsam (aus Sicherheitsgründen), sie entscheiden auch gemeinsam über all ihre Belange. Sie sind weltweit bekannt geworden, weil sie durch körperliche Anpassung – etwa ein erweitertes Lungenvolumen – bis zu drei oder vier Minuten unter Wasser bleiben und bis zu 20 Meter tief tauchen können. Ohne Sauerstoffgerät. Dabei nutzen sie eine ähnliche Atemtechnik wie Wale und Robben.[16] Doch mindestens ebenso bemerkenswert ist, wie sie sich über Jahrhunderte organisiert und ihre Familien und Dörfer ernährt haben.[17] Die Kraft traditioneller Commons besteht darin, dass Bewirtschaftungsformen und kulturelle Praktiken entwickelt werden, die sehr genau auf die ökologischen Besonderheiten eines bestimmten Waldgebietes, Flusses, Fisch- oder Weidegrundes abgestimmt sind.

Bewusste Gestaltung: Wenn sich einander Fremde zusammentun, dann helfen mit Bedacht strukturierte Prozesse dabei, wirklich Gemeinsames entstehen zu lassen. Manche Commons werden gegründet, indem ein paar Aktive zunächst eine Charta verfassen, um ihre grundlegenden Ideen und Anliegen darzulegen. Mit diesem Statement animieren sie andere zum Mitmachen und zur Zusammenarbeit, das in der Charta Skizzierte auch umzusetzen. (In Kapitel 10 werden wir darauf zurückkommen und einige Beispiele vorstellen.) Pioniere wie Enspiral, die sich auf digitale Plattformen stützen, sind ebenfalls ein gutes Beispiel für bewusst gestaltete Selbstorganisationsprozesse. Enspiral ist ein Netzwerk von Sozialunternehmerinnen und -unternehmern mit Sitz in Neuseeland und hat unter anderem kollaborative Diskussions- und Entscheidungssoftware entwickelt, darunter Loomio sowie CoBudget. CoBudget macht es einfach, individuelle Projekte und Aktivitäten vorzuschlagen und gemeinsam über die Mittelzuweisungen aus dem Gesamtbudget zu entscheiden. Daran können sich nicht nur alle beteiligen, sondern die Entscheidungsprozesse und Mittelflüsse bleiben auch für alle einsehbar. Loomio stellt – in einem stufenweisen Prozess – eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, Ideen online einzubringen, zu diskutieren, zu verändern und schließlich anzunehmen oder abzulehnen. Commons auf technischen Plattformen zu gründen kann heikel sein. Viele scheinen zu glauben, dass man Governance-Probleme hinwegdesignen und dadurch Auseinandersetzungen über vertrackte Fragen zwischen realen Menschen vermeiden kann. Die Frage des Vertrauens etwa. Die Blockchain-Technologie beispielsweise wurde oft gepriesen, weil sie das Vertrauensproblem löse. Doch tatsächlich wird diese Frage nur in die Technologie verschoben und dann der Technologie – oft blind – vertraut. Vertrauen aufzubauen wird als nicht mehr notwendig erachtet. De facto ist die Blockchain institutionalisierte Vertrauenslosigkeit. Libertär gesinnte Gestalterinnen und Gestalter so manch digitaler Währung – allen voran Bitcoin – sind irrtümlicherweise der Ansicht, dass es dank der Technologie keiner unnötigen Governance mehr bedarf. Die Authentifizierung der digitalen Währung würde genügen, die libertäre Freiheit auf Plattformbasis zu entfalten.[18] Doch die erbitterten Streitigkeiten in Bitcoin-Kreisen um die Zukunft der Blockchain sprechen eine andere Sprache. Unausweichlich spielen reale Auseinandersetzungen um die Gestaltung von Prozessen, Organisationsformen und Technologien – genau wie die konkreten sozialen Praktiken – in jedem System eine wichtige Rolle, ungeachtet des bedeutenden Einflusses der Hard- und Software.

Commons brauchen Schutz, so sagen wir gern. Die Commons-Wissenschaft hat auf Basis ausgedehnter Feldforschungen immer wieder bestätigt, dass Grenzen notwendig sind. Das erste der acht Designprinzipien für erfolgreiche Commons lautet entsprechend: »klar definierte Grenzen«. Es benennt sowohl die Grenzen des Ressourcensystems, auf das sich Menschen gemeinsam beziehen, als auch die Frage, wer beteiligt (und nutzungsberechtigt) ist und wer nicht. Auch wir denken, dass Grenzen für die sorgsame Bewirtschaftung geteilten Vermögens unerlässlich sind. Doch zugleich müssen sie für die Energieflüsse und Anregungen aus der Außenwelt offen sein, denn so erhalten sie sich. Commoners müssen also irgendwie ihr gemeinsames Vermögen gegen Einhegungen schützen und sich zugleich aus der reichhaltigen Vielfalt des Lebens nähren. Dieses Kunststück gelingt, indem die Beteiligten Commons mit halbdurchlässigen Membranen umgeben, eine Strategie, die wir von anderen Organismen kennen. Sie sichert nicht nur das nackte Überleben, sondern trägt auch zum lebendigen Austausch bei. Wir beschreiben also die Qualität der notwendigen Grenzen als »halbdurchlässige Membran«. Schließlich geht es nicht darum, ein hermetisch abgeriegeltes System zu schaffen, das alle anderen ausschließt und Ressourcen ausschließlich für (zahlende) Mitglieder hortet. Dann wären Commons – in der Sprache der Ökonomen – »Klubgüter«. Es geht darum, Commons vor schädlichen Einflüssen zu schützen und zugleich für das offen zu halten, was ihnen zuträglich ist.

Halbdurchlässige Membranen unterscheiden sich von starren Grenzen dadurch, dass sie selektiv Durchlass erlauben, ähnlich wie wir auswählen, welche Lebensmittel wir essen und welche Beziehungen wir eingehen. Sie ermöglichen, dass ein Commons für all jene Nährstoffe offen bleibt, die »dem Ganzen nutzen«, denn Leben entsteht, wenn es ausreichende Energieflüsse gibt. Dies ist zentral für die Wertsouveränität von Commons. Während in der Logik des Kapitalismus Vermögenswerte angehäuft und konzentriert werden, setzen Commoners auf halbdurchlässige Membranen als Werkzeuge für einen lebendigen Austausch mit dem Außen. Anstatt sich also Commons als geschlossenes Gemeineigentum vorzustellen, das von Klubmitgliedern bewirtschaftet wird, sollten wir sie als soziale Organismen betrachten. Dank ihrer halbdurchlässigen Membrane können sie geschützt bleiben und doch mit anderen, größeren Kräften interagieren – mit Ökosystemen und anderen Commons oder Institutionen.

Dies ähnelt der Funktionsweise der Blut-Hirn-Schranke in unserem Gehirn. Sie trennt das Blut, welches in unserem Körper zirkuliert vom Gehirnwasser im zentralen Nervensystem. Wasser, einige Gase und fettlösliche Moleküle sowie Glukose und Aminosäuren, die für die neurale Funktion unerlässlich sind, werden zum Gehirn durchgelassen. Aber – und dies ist entscheidend – potenzielle Neurotoxine können nicht eindringen. Commons benötigen eine ähnlich effektive Membran, um durchzulassen, was zuträglich ist, und herauszufiltern, was schaden könnte. Vielleicht ist Geld samt seiner Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen – wer profitiert davon?, wofür wird es eingesetzt?, welche Beziehungen könnten verzerrt werden? – das potenziell problematischste »Neurotoxin« für ein Commons (siehe Commons & Kommerz auseinanderhalten, S. 143). Wenn man in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt, ist es oft unmöglich, sich der Macht des Geldes zu entziehen, wieder mehr Lebensbereiche nicht »als Handelsware« zu organisieren und sich aus Marktbeziehungen zurückzuziehen. Aber eine halbdurchlässige Membran, die ein Commons umgibt, kann zumindest verhindern, dass selbige einmal geschaffene oder noch existierende marktfreie Räume vereinnahmen und zerstören. Commoners müssen daher halbdurchlässige Membranen schaffen, um Commons samt ihrer nicht kommodifizierten Vermögenswerte zu schützen. Am besten möglichst wartungsarm.

Man könnte sagen, dass es zwei verschiedene Formen von Transparenz gibt: rechtliche Transparenz, wie liberale Demokratien sie für ihre Rechenschaftslegungen benötigen, und tatsächliche Transparenz, die es nur dann geben kann, wenn Menschen einander kennen und vertrauen. Der Unterschied ist alles andere als trivial. Nehmen wir eine verteidigungspolitische Frage. Wenn während eines Kampfeinsatzes eine schwierige Entscheidung ansteht oder der General einen Befehl erteilt, den untergeordnete Offiziere für problematisch halten – wem sollen die Soldaten gehorchen: dem offiziellen Vorgesetzten in der Kommandostruktur oder den anderen Offizieren, die man kennt und denen man vertraut? In der Logik von Politik, Bürokratie und Verwaltung ist Transparenz mitunter eher eine formale Scharade als ein Mitteilen aus tiefer Überzeugung. Das liegt auch daran, dass alles, was offengelegt wird, gegen einen selbst verwendet werden kann und auch wird. Politik ist als Wettbewerb konzipiert. Die Norm ist daher die geringstmögliche Preisgabe von Informationen. Tatsächliche Transparenz erfordert mehr als die offizielle Rechenschaftspflicht aufgrund von Rangordnungen und Protokollen einzuhalten – sich also bürokratisch abzusichern. Es bedeutet auch, sich persönlich mitzuteilen und das eigene Empfinden authentisch offenzulegen. Diese Art der Transparenz ist so wichtig, weil sie die Fassade der formalen Rollen und Regeln auf brechen kann. Und sie ist ein Grund dafür, warum Commoning nicht nur herausfordernd ist, sondern uns auch selbst tiefgreifend verändert. Dem Ökonomen und klinischen Therapeuten Stefan Brunnhuber zufolge ist kulturelle Transformation mit rational-diskursiven Ansätzen allein weder zu verstehen noch zu erreichen. »Der Versuch der Komplexitätsreduktion, etwa durch mehr Transparenz oder eine Vereinfachung von Abläufen, ... hilft [wenig]«, schreibt er. Benötigt werde »psychologisch eine andere Strategie«.[19] Wir müssen beginnen, uns die Wahrheit zu sagen, und dafür bietet Commoning eine adäquate Umgebung. Sie erlaubt uns, damit umzugehen, dass Transparenz nicht einfach »organisiert« werden kann, sondern gespürt werden muss. Wir können Angelegenheiten, die unsere Kultur und unser Inneres berühren, nicht dadurch gerecht werden, dass wir die »richtige Organisationsform« finden und darin viele Informationen offenlegen, auch wenn das wichtig ist. Aber »Komplexität müssen wir [zudem] emotional aushalten können«.[20] Das gilt auch für die Komplexität des Commoning. Diese Erkenntnis rückt den fortdauernden Dialog, der zwischen Organisationsstruktur und -kultur nötig ist, in ein neues Licht. Schon Elinor Ostrom wies darauf hin, dass »Reputation und gemeinsame Normen an sich nicht ausreichen, um auf die Dauer ein stabiles kooperatives Verhalten zu erzeugen«.[21] Bei Transparenz geht es entsprechend nicht nur um geeignete Strukturen und Verfahren, sondern vor allem darum, all das zu praktizieren, was Vertrauen stärkt und stiftet.

Cecosesola in Venezuela pflegt eine solche Kultur tiefen Vertrauens: Die Menschen vertrauen darauf, dass sie einander grundsätzlich und vorbehaltlos anerkennen und dass sie einander auf Augenhöhe begegnen. Cecosesoler@s sind daher bereit, scharfe Kritik zu äußern und sich anzuhören, während sie gleichzeitig Respekt für einander zeigen (siehe S. 109). Cecosesola hat die Bedingungen für eine Kultur des Vertrauens geschaffen – wie wir in diesem Buch an verschiedenen Stellen darstellen. Es geht nicht einfach um tatsächliche Transparenz, es geht darum im Vertrauensraum transparent zu sein. Das ist für gelingendes Commoning unabdingbar. Eine Umgebung, die Vertrauen ermöglicht, ist die einzige Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen, verlässliche Informationen – auch unangenehme – einzubringen und gleichzeitig stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ein lebendiges Commons braucht tatsächlich mehr als gute Einfälle und Professionalität. Es hängt auch von ehrlichen (Selbst-)Einschätzungen und der Weisheit der Beteiligten ab, damit umzugehen. Immer und immer wieder – denn Beziehungen, die auf Vertrauen beruhen, benötigen dauerhaft Beachtung. Sie müssen ständig erneuert und gepflegt werden.

Natürlich gibt es in den meisten Gruppen oder Netzwerken auch Intrigen, eigennütziges Verhalten oder Cliquenbildung, die es schwer oder unmöglich machen, einen Vertrauensraum zu schaffen, geschweige denn, tatsächlich offen zu sein. Auch die Größe (beziehungsweise Kleinheit) einer Gruppe ist für sich genommen keine Garantie für Vertrauen oder Transparenz. Aber in Kombination mit anderen Mustern der Peer Governance – etwa Wissen grosszügig weitergeben sowie auf Heterarchie bauen – kann Commoning stabil erfolgreich sein.

In allen Commons wird Wissen (bzw. seine verdinglichte Cousine, die Information) weitergegeben. Das ist nicht einfach »nett«. Es ist ein Schlüsselinstrument, mit dem Menschen ihre eigene Sozialordnung schaffen. Es ist das wichtigste Muster, nach dem Online-Gemeinschaften Freie und Open-Source-Software (FOSS) entwickeln. Dem Kulturhistoriker dieser Kultur, Christopher Kelty, zufolge sollten wir die naive Vorstellung überwinden, dass die Weitergabe von Wissen »ein natürlicher Zustand des menschlichen Lebens ist«. Vielmehr, so schreibt er, ist die Geschichte weitaus interessanter: »Die Weitergabe [von Wissen] schafft ihre eigene Art moralischer und technischer Ordnung, das heißt: ›Information bringt die Menschen dazu, Freiheit zu wollen‹, und wie sie dies wollen, hängt damit zusammen, wie diese Information geschaffen und verbreitet wird.«[22]

Frühe Projekte zur Entwicklung gemeinsamer Code-Bestände, etwa das UNIX-Betriebssystem, aus dem schließlich Linux hervorging, zeigen, dass die Konzentration auf die Ressource – wie in der Wirtschaftswissenschaft üblich – zur Folge hat, dass die wesentlichere Geschichte übersehen wird: komplexe soziale Systeme entstehen nach und nach, indem Informationen weitergegeben werden. Es geht weniger um den Code, als vielmehr um die Philosophie dahinter. Tatsächlich sprechen Geeks von der UNIX-Philosophie[23]. Dass sie dies tun, bedeutet, so Kelty, »dass UNIX nicht nur ein Betriebssystem ist, sondern eine Art und Weise, die komplexen Lebens- und Arbeitsbeziehungen mit technischen Mitteln zu organisieren; eine Möglichkeit, die Grenzen zwischen dem Akademischen, dem Ästhetischen und dem Kommerziellen zu kartieren und zu durchbrechen; eine Möglichkeit, Ideen einer moralischen und technischen Ordnung umzusetzen«.[24] UNIX und Linux sind aus einer schöpferischen Beziehungsökonomie heraus entstanden.

Ausgehend von diesem Modus – Wissen weiterzugeben (engl. knowledge-sharing) – lässt sich eine allgemeine Erkenntnis formulieren: Die spezifischen Kreise, die weitergegebenes Wissen in einem Commons zieht, bestimmen den Charakter dieses Commons mit. Dabei kommt es auf verschiedene Aspekte an: auf die unterschiedlichen Quellen von Wissen und Können, auf die Frage, nach welchen Kriterien wir diese Quellen anerkennen, und auf die Arten und Weisen, wie Menschen explizites und implizites Wissen aufnehmen und einsetzen, was in verschiedenen Commons auch verschieden sein wird.

Die bekannteste und einfachste Form, Wissen weiterzugeben, ist sicherlich die Besprechung – Neudeutsch: meeting. Mitglieder- oder Vollversammlungen sind im Prinzip nichts Anderes. Wir haben gesehen, wie Cecosesola die Form und Funktion von Besprechungen gewissermaßen neu erfunden hat. Es sind weitgehend formlose, aber aufmerksame und häufige Treffen, die nicht die Arbeit unterbrechen, sondern sie ausmachen und die sowohl Gelegenheit bieten, soziale Verbundenheit zu pflegen als auch Wissen und Informationen weiterzugeben. Wie auch immer Besprechungen dimensioniert und strukturiert sind: Sie alle haben den Zweck, Erkenntnisse mühelos weiterzugeben und so zu streuen, dass die Beteiligten informierte kollektive Entscheidungen herausfiltern und treffen können – etwa über zeitweilige Einschränkungen der Ressourcennutzung oder über die Aufteilung dessen, was erarbeitet wurde.

In vielen Commons werden Informationen stigmergisch zusammengetragen und weitergegeben. Es handelt sich um eine Art situierter Informationsvermittlung, die immer auch einen »Stimulus und eine Anweisung für die weitere Arbeit enthält.[25] Die griechischen Wurzeln des Wortes »Stigmergie« bedeuten »zur Arbeit ermuntern«. Stellen Sie sich Ameisen auf Nahrungssuche vor. Sie markieren ihre Pfade mit Pheromonen – d.h., sie hinterlassen eine Spur, ein Informationssignal. Winzig, aber ausreichend, sodass andere Ameisen den mit Pheromonen markierten Pfaden folgen, den nächsten Arbeitsschritt gehen und Nahrung finden können. Auf diese Weise können sehr spezifische, individuelle Informationen unkompliziert weitergegeben werden, was zeitig zu Reaktionen führen kann und die verteilte Selbstorganisation ermöglicht, und zwar ohne dass eine zentrale Koordination nötig wird. Termiten benutzen stigmergisches Lernen und stigmergische Koordinierung, um ihre komplexen Nester zu bauen – ohne Chefdesigner oder Aufsichtskräfte. Die einzelnen Termiten geben Informationen weiter und die, die sie erhalten, passen ihr Verhalten unmittelbar an. Die Koordination findet horizontal, asynchron und unregelmäßig statt. Das Beispiel zeigt, wie einfache Vorgänge oder Regeln in verteilten Systemen eine formidable kollektive Intelligenz hervorbringen können.

Stigmergie ist also ein Weg, Informationen indirekt weiterzugeben und das Handeln auch dann ohne zentrale »Behörde« zu koordinieren, wenn alle Beteiligten voneinander räumlich getrennt sind. Die bekannten roten Links in vielen Wikipedia-Einträgen – auf die man klickt, nur um dann zu lesen, dass über das Thema noch nichts geschrieben worden ist – sind eine solche stigmergische Information. Sie signalisieren, dass weitere Informationen gebraucht werden und laden dadurch ein, das Fehlende beizutragen. Ein einfaches Signal (der rote Link) regt zu stigmergischer Koordination in wahrhaft gewaltigem Maßstab an, was zu einem komplexen Konvolut digital erfasster Schriftbeiträge führt: dem Wikipedia-Pluriversum.

Ein weiteres Beispiel ist die Freiwilligenkoordination für das Humanitarian OpenStreetMap Team. Nach Naturkatastrophen wie dem Erdbeben in Haiti 2010 arbeiten Freiwillige mit Hochdruck daran, sehr detaillierte, freie Online-Karten zu erstellen. Sie sind für Ersthelfende wichtig, die Wasser, Nahrungsmittel und medizinische Versorgung auftreiben müssen.[26] Wenn jemand eine wertvolle Information erhält und die Karte ergänzt, wird dies gleich an andere weitergegeben. Das wiederum kann eine Kaskade von Verbesserungen auslösen. Menschen, die überall in der Welt verstreut sind und viele unterschiedliche Talente haben, erstellen so in kurzer Zeit eine digitale (Katastrophen-)Landkarte, die häufig genauer ist und schneller vorliegt als Karten, die von professionellen Teams produziert werden.

Wer sich auf Augenhöhe organisieren will, muss sicherstellen, dass Informationen und Wissen oft und großzügig weitergegeben werden; und dass sie mit minimalem Widerstand durch das Netzwerk fließen können. So ziehen sie Kreise, die im Laufe der Zeit das Entstehen einer commons-basierten Sozialordnung vorantreiben.

Es ist elementar – fast ein Gemeinplatz –, dass Commoners bei der Entwicklung der Regeln, die für sie gelten, tatsächlich mitreden können. Wie so oft gibt es auch hier viele Möglichkeiten. Die direkte Beteiligung kann unterschiedlich intensiv sein, zumindest aber müssen Commoners ihre Ansichten per Peer Governance äußern und den getroffenen Entscheidungen zustimmen können. Dieser Gedanke ist dem dritten Designprinzip nach Elinor Ostrom ähnlich: »Die meisten Personen, die von operativen Regeln betroffen sind, können über Änderungen der operativen Regeln mitbestimmen.«[27]

In kleinen Gemeinschaften bieten Besprechungen, bei denen alle im Kreis sitzen, einen Rahmen für die Entscheidungsfindung. So etwa in den indischen Panchayat (Dorfräten), wo über die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Gemeinschaftswäldern oder Ackerland beraten wird. In manchen Commons übernehmen Führungsgremien oder andere Instanzen Koordinationsaufgaben, was zu weniger direkter Beteiligung führt. Es gibt Vorstandsgremien von wissenschaftlichen Open-Access-Zeitschriften und -Archiven[28], in der Verwaltung von Zeitbanken, in Projekten der Solidarischen Landwirtschaft oder in den Stiftungen, die verschiedene Open-Source-Softwareprojekte tragen. Doch auch wenn es irgendeine Form zentralen Managements gibt, werden im Allgemeinen diejenigen konsultiert, die von den Entscheidungen betroffen sind. Die Beteiligten werden nicht »beliefert« wie in einer Dienstleistungsbeziehung, und ihre Anliegen werden nicht »verwaltet« wie in einer Behörde, sondern sie werden aufgenommen und einbezogen.

Eine Möglichkeit, dies ohne zu viel Diskussion zu tun, ist, Traditionen zu etablieren und zu pflegen. An Gebräuchen und Traditionen teilzunehmen, die nicht notwendigerweise progressiv sein müssen, kommt einer Art »umfassender Zustimmung« gleich. Zudem kann auf diese Weise eine bestimmte Kultur in die Regeln der Selbstorganisation eingebaut werden. Zum Beispiel nehmen Bäuerinnen und Bauern auf Bali die komplexen Probleme von Insektenbefall und Wasserknappheit in Angriff, indem sie an bestimmten Tagen religiöse Rituale vollziehen. Diese prägen auch die Regeln der Bewässerungsgemeinschaften, die auf Bali Subak genannt werden.[29] Die Bäuerinnen und Bauern pflanzen den Reis zu unterschiedlichen Zeitpunkten, was dazu beiträgt, Wasserknappheit abzuwenden; aber sie ernten den Reis zum selben Zeitpunkt, um die Ausbreitung von Schädlingen zu minimieren. Soziale und religiöse Praktiken mit ökologischen Abläufen in Einklang zu bringen funktioniert auch als kollektives Zustimmungs- und Koordinierungssystem.[30] Was aus westlicher Sicht wie religiöser Konservatismus erscheinen mag, erweist sich tatsächlich als elegante Lösung sozioökologischer Probleme.

Im eben beschriebenen Beispiel scheint es so, als würden Entscheidungen nicht wirklich getroffen. Was wie getan wird, das ist vielmehr Ergebnis eines Prozesses, der tief in der Kultur verankert ist. Oft aber ist nicht tradiert, was zu tun ist. Es ergibt sich auch nicht einfach so, sondern muss bewusst entschieden werden. Irgendwann enden die Besprechungen und Abwägungen, und im Moment der Entscheidung ist eine Wahl zu treffen. Dann ist nicht nur der Verlauf des Entscheidungsprozesses wichtig, sondern auch das Kriterium, auf dessen Grundlage entschieden wird. Häufig wird angenommen, dass in Commons immer konsensual entschieden wird. Dabei wird Konsens nicht selten verkürzt auf die Vorstellung, dass sich alle über alles einig sein müssen. Soviel Harmonie ist selten! Uneinigkeit ist eine Realität der menschlichen Existenz. Und selbst wenn Konsens angestrebt wird, was in kleinen Gruppen häufig der Fall ist, handelt es sich dabei nicht um dasselbe wie Einstimmigkeit. Die Beteiligten können verschiedene Regeln anwenden: »Einstimmigkeit minus eins« oder »Einstimmigkeit minus zwei« (d.h., eine Entscheidung zu treffen, obwohl eine bzw. zwei Personen nicht zustimmen). Natürlich sind solche Verfahren nicht auf kleine Gruppen beschränkt.

In jedem Commons – egal welcher Größe – sind die Chancen auf den Erfolg gemeinstimmiger Entscheidungen größer, wenn auf das Schema »Gewinnen oder Verlieren« verzichtet wird. Das ist der große strukturelle Fehler von Mehrheitsentscheidungen, wie wir sie aus demokratischen Abstimmungen kennen: Das Kriterium »die Mehrheit gewinnt« bedeutet im Allgemeinen, dass sich etwas mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten gegen die Anderen durchsetzen. Wer zu den 49,99 Prozent gehört, hat Pech. Kein Wunder, dass es für repräsentative Demokratien, die auf solchen Entscheidungskriterien auf bauen, schwierig ist, tiefe Spaltungen zu heilen oder die Mitwirkung der überstimmten Minderheit zu sichern. Kein Wunder, dass Ideologien entstehen, mit denen die Unterschiede zwischen Parteien geschärft werden sollen – anstatt nach Verbindendem zu suchen. Das folgt geradezu zwangsläufig aus einer wettbewerbsartigen Konzeption von Entscheidungsprozessen nach dem Schema »Gewinnen oder Verlieren«. Die Problematik existiert im Grunde auch bei Entscheidungen nach dem Kriterium der »relativen Mehrheit«, in denen gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält, auch wenn keine absolute Mehrheit erreicht wird. Wie kann man dieses Schema »Gewinnen oder Verlieren«, »Sieg oder Niederlage« vermeiden? Wie kann sichergestellt werden, dass alle Beteiligten einen bestimmten Weg mitgehen, ohne sich gezwungen, genötigt oder betrogen zu fühlen? Oder genauer gefragt: Wie kann die Entscheidungsfindung so gestaltet werden, dass sie nicht erst Frustrationen erzeugt – und dann unterdrückt; Frustrationen, die sich ihren Weg in alle möglichen Aggressionen bahnen.

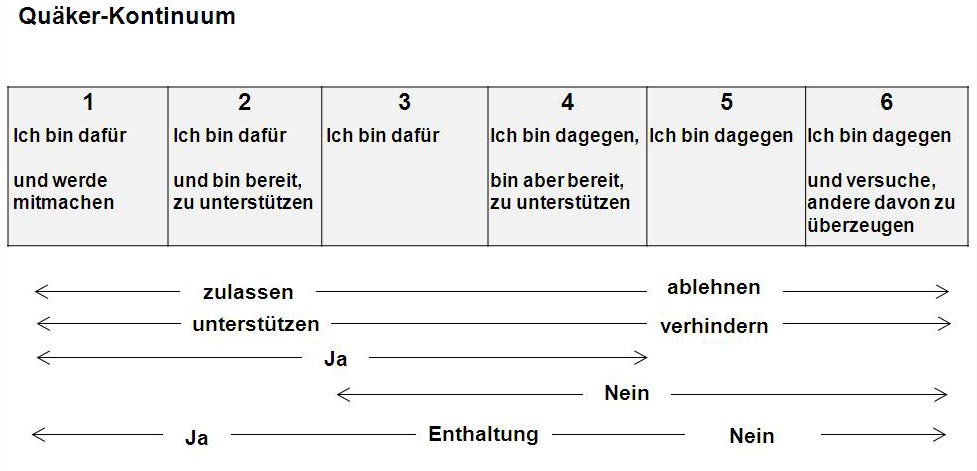

Entscheidend ist, dass jeder Entscheidungsprozess die offene Diskussion fördert. Alle sollten sich ermutigt fühlen zu äußern, was sie bewegt. Sie sollten sich sicher sein können, dass auch tiefere Bedenken gehört werden. Dafür gibt es viele Methoden. Das Quäker-basierte Modell oder die inzwischen berühmten Handzeichen, die die Occupy-Protestierenden bei ihren Aushandlungen intern benutzten und die heute vielerorts Anwendung finden.

Das Quäker-Kontinuum

Das sogenannte »Quäker-Kontinuum« beinhaltet sechs verschiedene Positionen, die Menschen zu einer Entscheidungsfrage einnehmen können: von voller Unterstützung bis zur totalen Ablehnung, Interessenunterschiede werden transparent und können offen miteinander verhandelt werden. Gut sichtbar wird das durch Aufstellung im Raum (oder graphische Visualisierung auf dem Bildschirm). Sind die Positionen eingenommen bieten sich Einzelverhandlungen zwischen Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher, gegensätzlicher oder ähnlicher Standpunkte an. Gibt man einer zweiten Stellübung Raum, so wird ablesbar, ob sich etwas geändert hat. Sind die vorherigen Antagonismen bestehen geblieben, muss eine Entscheidung aufgeschoben werden. Ein Moratorium ist angesagt. Durch die Sichtbarmachung von Positionen wird auch ablesbar, mit wie viel Energie eine eventuelle Entscheidung von dem Gremium getragen wird.

Quelle: Bedingungen und Methoden guter Entscheidungsfindung, Vgl.: www.futur2.org/article/bedingungen-und-methoden-guter-entscheidungsfindung/

Wichtig ist, dass an allen Methoden, die gemeinsame Entwicklung von Vorschlägen und Ideen erlauben, weitergearbeitet werden kann. Heute erlauben es die Allgegenwart des Internets und sehr leistungsfähige Software zum ersten Mal in der Geschichte, auch in sehr großen Zusammenhängen gemeinstimmig zu entscheiden. Also auch, wenn Menschen überall in der Welt verstreut sind und einander nicht kennen. Digitale Plattformen ermöglichen es, Diskussionsprozesse zu strukturieren, wobei zeitversetzt (asynchron) kommuniziert werden kann und gestufte Verfahren für die Moderation, Diskussion und Abstimmung zum Einsatz kommen. Eines der wichtigsten Werkzeuge für gemeinstimmige Entscheidungsprozesse ist – wir haben es schon vorgestellt – Loomio.

Die Entwicklerinnen und Entwickler von Loomio – aus der Kooperative Enspiral mit Sitz in Neuseeland – wollten einen Prozess abbilden, in dem Menschen sich beraten und dadurch allmählich zu einem tragfähigen Ergebnis kommen. Weil meinungs- oder lautstarke Gruppen tendenziell andere Perspektiven an den Rand drängen und kollektive Entscheidungsprozesse dominieren, bietet Loomio zahlreiche Möglichkeiten, alternative und ablehnende Meinungen zu äußern. Richard Bartlett schreibt: »Der Mehrwert von Loomio ist, dass Diskussion und Schlussfolgerung [auf dem Bildschirm] nebeneinander erscheinen. Eine Tortengrafik veranschaulicht die Uneinigkeit, und zwar so, dass ihr Beachtung geschenkt werden muss. Das hilft, Unstimmigkeiten aufzulösen. Im Unterschied zu einfachen Abstimmungen und anderen Wahlverfahren kann man hier während der Diskussion über einen Vorschlag die eigene Meinung ändern. Es ist fast wie ein Spiel, in dem die Beteiligten die Bedenken durcharbeiten müssen und dadurch die Entscheidung verändern.«[31]

Loomio sieht in einem solchen Prozess nicht vor, dass gleichzeitig mehrere Vorschläge erwogen werden können. Die Grundidee ist eine andere. Die Beteiligten sind im Verlauf einer Diskussion ab einem bestimmten Moment gezwungen, einem einzigen Vorschlag samt aller vorgebrachten Bedenken uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu schenken. Dass die Plattform irgendwann die gleichzeitige Beratung über andere Vorschläge unmöglich macht, könnte als einschränkend kritisiert werden. Aber das minimalistische und dennoch anpassbare Design des Online-Werkzeugs zur Diskussion und Entscheidungsfindung ermöglicht auch andere Entscheidungsverfahren. So kann eine Gruppe, eine Gemeinschaft oder ein Netzwerk selbst entscheiden, wie sie beraten und entscheiden will – auch eine Mehrheitsentscheidung ist möglich. Zugleich werden die vorgebrachten Argumente immer dokumentiert.

Es gibt, zweifellos, keine einzige »beste« Art und Weise der Entscheidungsfindung. Die Auswahl der Verfahren, Kriterien und Instrumente – in ihrer Kombination – muss immer zum konkreten Kontext passen. Das ist der entscheidende Punkt. Allerdings helfen zwei grundlegende Unterscheidungen in der Gestaltung des gemeinstimmigen Entscheidens. Die erste ist die Unterscheidung zwischen Einverständnis (Konsens) und Zustimmung (Konsent). Die zweite ist die Unterscheidung zwischen gemeinsamen Kriterien und Abstimmungen.

Wenn ich einem Vorschlag zustimme, dann bedeutet das nicht notwendigerweise, dass er meine erste Wahl ist oder dass ich mit dem Vorschlag ganz übereinstimme. Es kann sein, dass ich einfach den Prozess unterstütze und nicht im Weg stehen will. Vielleicht habe ich auch keinen besseren Vorschlag. Oder ich hoffe, dass die anderen beim nächsten Mal so wenig auf ihre persönlichen Präferenzen bestehen, wie ich das dieses Mal tue. Manchmal entscheiden sich Commoners dazu, Hürden aus dem Weg zu räumen, indem sie es leichter machen zuzustimmen. Das spiegelt sich in folgender Frage: »Kannst du mit diesem Vorschlag leben?« Solch ein Ansatz kann helfen, dass alle zustimmen, ohne dass sie vollumfänglich einverstanden sind (siehe Kasten).

Konsent statt Konsens: Das Beispiel Soziokratie

Zustimmung ist – im Gegensatz zum Einverständnis – durch das Fehlen vernünftiger Einwände definiert. Die Grundannahme ist, dass Menschen meistens gute Gründe haben, mit einer Sache nicht einverstanden zu sein. Es muss daher nicht nur einen Raum und die Möglichkeit geben, diese Gründe darzulegen. Sie sollten auch die Qualität der zur Auswahl stehenden Lösungen beeinflussen. Mit anderen Worten: in Konsent-Verfahren wird gezielt nach Einwänden gesucht, um all jene Ideen und Vorschläge sichtbar zu machen, die eine Vereinbarung verbessern könnten. Es wird also nicht der Vorschlag ausgewählt, dem die meisten zustimmen, sondern jener, gegen den es die wenigsten oder am wenigsten schwerwiegenden Einwendungen gibt. Die Logik dahinter? Je weniger Widerstand, desto mehr langfristige Akzeptanz. Eines der bemerkenswertesten Systeme der Koordination und Entscheidungsfindung unter Gleichrangigen nach dem Konsentprinzip ist die Soziokratie.

James Priest, Mitbegründer von Sociocracy 3.0, schreibt dazu: »Im Konsens geht es darum, die beste Entscheidung für einen bestimmten Zweck zu finden. Im Konsent-Verfahren geht es darum, zu einer Entscheidung zu kommen, die gut genug ist, im Laufe der Zeit ausprobiert, getestet und verbessert zu werden.« Dieser einfache Gedanke kann durchaus als eine der tragenden Säulen bewusster Selbstorganisation gelten.

Auch soziokratische Koordination geht davon aus, dass Menschen oft gute Gründe haben, mit einem Vorschlag oder einem Vorgehen nicht einverstanden zu sein, dass es aber schwierig und zeitaufwändig sein kann, sich vollständig zu einigen. Hinzu kommt: Viele lehnen kollektive Entscheidungsfindungen ab, weil sie zu oft besserwisserische Diskussionen erlebt haben, in denen sich durchsetzt, wer argumentationsstark ist, während andere wichtige Standpunkte ungehört bleiben.

Soziokratie begegnet diesem Problem dadurch, dass Kreise gebildet werden. Jedem Kreis entspricht ein bestimmter Verantwortungsbereich. Wer zu einem Kreis gehört und dort mitdiskutiert, hat auch Entscheidungsbefugnisse über diesen Verantwortungsbereich.

»In der Soziokratie ist es Standard, sich in Kreisen zu besprechen«, erklären Jerry Koch-Gonzalez und Ted J. Rau von Sociocracy for All. »Jeder hat die Chance zu reden, eine nach der anderen. Das bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass auch Sie beitragen können und gehört werden. Niemand kann ignoriert werden. Langfristig gesehen, spart das Zeit!« Jemand macht einen Vorschlag und die anderen kommentieren ununterbrochen die vorgebrachten Ideen. Wenn es Einwände gibt, was unvermeidlich ist, sind alle aufgefordert, die auf dem Tisch liegenden Vorschläge durch kontinuierliches Feedback zu verbessern. Dies führt schließlich zu Lösungen, denen fast alle zustimmen können.

Die soziokratische Methode wird in Schulen, Wohngruppen, Genossenschaften und vielen anderen Bereichen eingesetzt. Dabei muss sie sich nicht auf kleine Gruppen beschränken. Zwar treffen in der Regel überschaubare Teams ihre Entscheidungen in »ihrem Kreis«, aber diese Kreise sind normalerweise mit einem größeren »Elternkreis« verknüpft beziehungsweise in diesen eingebettet, der größere Entscheidungsbereiche überblickt. Tatsächlich ist jeder Kreis doppelt verknüpft. Das heißt, zwei Kreismitglieder sind gleichzeitig Vollmitglieder sowohl des kleineren Teams als auch des Elternkreises. Dies hilft, die Macht so weit wie möglich auf die untersten Ebenen (»Subsidiarität«) zu verteilen und die Arbeit verschiedener Kreise zu koordinieren. So wird sichergestellt, dass sich jedes Team auf das konzentrieren kann, was ihm wichtig ist, und gleichzeitig ist damit sichergestellt, dass wichtige Informationen mit allen geteilt und umgesetzt werden.

Die Soziokratie ist eine gemeinschaftsbasierte Governance-Methode, die auf Heterarchie baut (siehe folgendes Muster, Rau und Koch-Gonzalez sprechen von »kreisförmiger Hierarchie«). Sie trägt zu größtmöglicher Transparenz und Beteiligung bei und produziert effektive Ergebnisse auf Grundlage kollektiver Weisheit.[32] In der Beratungsbranche wird mitunter das entsprechende fachliche Wissen nicht großzügig weitergegeben. Wir bevorzugen daher gemeinschaftsfreundliche Ansätze wie Sociocracy for All, deren Materialien unter Creative-Commons-Lizenzen zur Verfügung gestellt werden.[33]

Eine weitere Methode, die vom Unterschied zwischen Konsent und Konsens ausgeht (siehe vorherigen Kasten), heißt »systemisches Konsensieren«. Das Verfahren wurde 2005 vom österreichischen Arzt und Mathematiker Erich Visotschnig entwickelt. Die Beteiligten werden zunächst gebeten, ihre Vorschläge einzubringen. Dabei ist es durchaus sinnvoll, viele Vorschläge zu entwickeln. Sie alle können problemlos bis zum Ende des Prozesses im Spiel bleiben und kommentiert werden. Im Laufe des Verfahrens werden sie dann hinsichtlich ihrer Nähe zum Konsens geordnet. Das geschieht, indem die Beteiligten jeden Vorschlag auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten. Dabei bedeutet 0 (überhaupt kein Widerstand) »Ich habe nichts dagegen. Ich unterstütze diesen Vorschlag voll und ganz« und 10 (maximaler Widerstand) »Ich habe erhebliche Einwände. Ich lehne diesen Vorschlag ganz und gar ab«. Alle bewerten die Vorschläge von 0 bis 10 entsprechend ihrer subjektiven Einschätzung. Meist wird eine kontextspezifische »Null-Option« angeboten, um zu signalisieren: »Alles sollte bleiben, wie es ist« oder auch: »Lasst uns die Entscheidung verschieben«. Dies ist eine Art »Vernunftgrenze«, über die erreicht werden soll, dass kein Vorschlag angenommen wird, der schlechter als diese Null-Option abschneidet. »Abschneiden« bedeutet, dass das System – sofern digitale Werkzeuge zum Einsatz kommen – die Vorschläge nach dem Gesamtwiderstand ordnet. Der Vorschlag mit dem geringsten Widerstand ist der, der dem Konsens und damit dem Interessenausgleich am nächsten kommt. Mehrsprachige digitale Plattformen wie konsensieren.eu ermöglichen aber uns allen jederzeit, rund um den Globus zu konsensieren, ohne viel Besprechungszeit zu verbringen, ohne die Themen von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren und ohne sich vom »Zentrum der Entscheidungsfindung« abgekoppelt zu fühlen.[34]

Und damit sind wir bei der zweiten Unterscheidung, die für gelingende Entscheidungsprozesse hilfreich ist: jene zwischen gemeinsamen Kriterien und Abstimmungen. Gemeinsame Kriterien können allgemeine ethische Standards oder auch praktische Aspekte sein, auf die sich alle Beteiligten eines kollektiven Prozesses geeinigt haben. Auf diese gemeinsamen Kriterien können sie zurückgreifen, wenn sie individuelle Entscheidungen treffen. Sie sind eine attraktive Alternative zu Abstimmungen, weil Menschen möglicherweise ihre Zeit lieber mit der Arbeit selbst verbringen als damit, komplexe Vorschläge zu debattieren und darüber abzustimmen. Bei Cecosesola, wo mittlerweile 1.400 Menschen zusammenarbeiten (siehe S. 126) gibt es keine Repräsentation, keine formale Delegation von Entscheidungen und keine Abstimmungen. Stattdessen werden die Dinge in offenen Treffen und Kreisen besprochen, die zum Arbeitsalltag gehören wie anderswo die Frühstückspause. Hunderte betriebliche Entscheidungen müssen Tag für Tag gefällt werden. Dabei ist oft solides Urteilsvermögen nötig, etwa wie im konkreten Umgang mit Patientinnen und Patienten damit umzugehen ist, dass es im Krankenhaus an Medikamenten fehlt. Oder damit, ob jemand bewusst eine Regel missachten soll, weil große Mengen Gemüse vier Stunden früher als erwartet angeliefert wurden und diese drohen, Schaden zu nehmen. Dennoch wird bei Cecosesola niemals abgestimmt. Es werden auch keine Vorgesetzten angerufen, einfach, weil es sie nicht gibt. Die Cecosesoler@s wollen damit verhindern, dass die Spaltung in Gewinner und Verlierer, Mehrheit und Minderheit täglich mehrfach reproduziert wird. Ihre Arbeit orientiert sich stattdessen an gemeinsamen Kriterien, die sie für alle möglichen Alltagssituationen entwickelt haben. So kann in der konkreten Situation »die Entscheidung selbst […] letztlich von ein, zwei oder drei Personen gefällt werden. Eines der gemeinsamen Kriterien ist, dass diejenigen, die die Entscheidung letztlich treffen, auch dafür verantwortlich sind, sie zu kommunizieren und zu verantworten.«[35] Noel Vale Valera beschreibt das Vorgehen so: »Bei unseren Treffen erwarten wir nie, dass gemeinsam Entscheidungen gefällt werden. Wir reden einfach viel darüber, wie und entlang welcher Kriterien eine Entscheidung zustande kommen kann.« Und das, ergänzt seine Kollegin Lizeth Vargas »funktioniert seit Jahrzehnten. Leicht ist es natürlich nicht. Wir sind schließlich 1.300 Personen[36]. Aber wir müssen auch nicht alles gemeinsam besprechen.« Der Grund? Die Beteiligten sind sich oft sicher, dass die Einzelnen im Sinne der gemeinsamen Kriterien entscheiden. Das heißt, dass sie selbständig gemeinstimmig entscheiden und anschließend mitteilen, was entschieden wurde.

Sich auf gemeinsame Entscheidungskriterien zu einigen – anstatt durch Abstimmungen zu entscheiden – erfordert nicht nur eine Kultur des Vertrauens, es fördert sie auch. Vertrauensbasiert und mit Hilfe gemeinsamer Kriterien die Einzelnen entscheiden lassen, das bringt deutlich mehr Flexibilität in kollektive Entscheidungsprozesse, und es sichert die Freiheit des Einzelnen, eine gegebene Situation eigenständig zu beurteilen. Dieser Prozess ist nicht hundertprozentig rational, er hat auch mit dem »richtigen Gespür« füreinander zu tun. Letztlich aber beruht er auf einem einfachen Grundgedanken: dem Vertrauen darauf, dass die Beteiligten einer Gemeinschaft oder eines Netzwerkes in den meisten Fällen das Richtige tun.

Commons funktionieren meist als Heterarchien. Sie sind fast nie ausschließlich hierarchisch organisiert. Eine Hierarchie weist Menschen klar definierte formale Rollen zu, die sich in einem pyramidenförmigen Organigramm darstellen lassen. Die Beteiligten werden immer kleineren Kategorien und Unterkategorien zugeordnet. Hierarchien sind durch Ränge definierte Ordnungen,[37] durch die Macht strukturiert, ausgeübt und gefestigt wird.

Heterarchien hingegen verbinden Organisationsformen auf Augenhöhe mit solchen, die von oben nach unten verlaufen (oder von unten nach oben – beides ist hierarchisch). Man kann sie sich als elegante Kombination von verteilten Netzwerken und Hierarchien vorstellen. Heterarchien können das Potenzial verantwortungsbewusster Autonomie entfalten und zugleich der Tatsache entsprechen, dass es oft notwendig ist, auf mehreren Ebenen zu agieren (Stichwort »Mehrebenen-Governance«). So kann eine größere Vielfalt von Organisationsformen entstehen und Abläufe oder Kooperationen können flexibler gestaltet werden als in konventionellen Hierarchien. In einer Heterarchie werden Macht und Befugnisse tendenziell »horizontal« verteilt, was den Einzelnen ermöglicht, sich im System ganz unterschiedlich zu positionieren. Aber Heterarchie und Hierarchie sind keine Gegensätze, es gibt also auch hierarchische Elemente. Entscheidend dabei ist, dass eine Heterarchie viele Möglichkeiten bietet, dieselben Elemente (oder ihre Bündel) miteinander zu verbinden oder voneinander zu trennen, so dass sich immer wieder neue Konfigurationen ergeben können. Die pyramidale Struktur wird dadurch gezähmt, dass sie mit horizontalen Strukturen verzahnt wird. Macht kann so dynamischer durch zahlreiche, wandelbare Knoten in einem Netzwerk fließen.

Wie wir am Beispiel von Cecosesola gesehen haben, ist es in einer Kultur von Vertrauen und Eigenverantwortlichkeit nicht unbedingt nötig, dass sich die Beteiligten vorab eine formale Erlaubnis einholen, wenn sie etwas tun wollen. Auch in den zahllosen Open-Source-Communities wird das nicht getan. Standard ist: Alle sind berechtigt zu handeln. Wenn sie einen Programmfehler sehen, können sie ihn beheben. Wenn sie eine gute Idee haben, können sie sie umsetzen. Wenn sie ein drängendes Problem lösen müssen, können sie damit beginnen. Später können individuelle Entscheidungen überprüft, angezweifelt oder gar aufgehoben werden. Die Erfahrung zeigt, dass dieses Vertrauen auf die individuelle Initiative, die eingebettet ist in eine gemeinsame Handlungsintelligenz, erstaunlich verlässlich ist. Zudem bieten sich den Einzelnen mehr Entfaltungsmöglichkeiten im Rahmen bewusster Selbstorganisation, was wiederum ihr Selbstwirksamkeitsempfinden stärkt. Formale Repräsentations- oder Delegationsverfahren, wie wir sie aus dem politischen und wirtschaftlichen Leben kennen, sind also keine Voraussetzung, um komplexe, anspruchsvolle Aufgaben erfolgreich anzugehen. Im Vertrauensraum transparent zu sein, Wissen grosszügig weitergzueben und Teil eines Netzwerks gleichrangiger Beziehungen zu sein, all das erscheint weitaus angemessener. Wer jedoch anderes gewohnt ist, mag das befremdlich finden und in der Betrachtung heterarchischer Organisationsstrukturen seinen eigenen Augen nicht trauen. Als sich die Occupy-Wall-Street-Protestierenden im Zuccotti-Park in Manhattan organisierten, schrieb der New York Times-Kolumnist Nicholas Kristof: »Die Internet-Fähigkeiten der Protestierenden sind umwerfend, ihre Organisation ist beeindruckend. Der Platz ist aufgeteilt: Empfangsbereich, Medienzone, medizinische Betreuung, Bibliothek und Cafeteria. Links auf der Website der Protestierenden ermöglichen Unterstützenden in aller Welt, (bevorzugt vegane) Pizza von einer Pizzeria vor Ort online zu bestellen und zum Platz liefern zu lassen.«[38] Jedoch gab es keine zentrale Exekutive, die diese improvisierte soziale Ordnung leitete. Die Aktivistinnen und Aktivisten stellten fest, was getan werden musste, und koordinierten dann ihre Initiativen untereinander. Dennoch gab es Zuständigkeitsbereiche und auch (informelle) Hierarchien – jene, die den Medien Interviews gaben, und jene, die das nicht taten.

Der Wunsch zusammenzuarbeiten und dies auch in größerem Maßstab zu tun, gehört gewissermaßen zur Geschichte der menschlichen Spezies. Wir alle verspüren ihn. Wir wissen aber auch, dass spontane Formen der Peer-to-Peer-Organisation oft nicht von Dauer sind. In einer Zeit, in der Markt und Staat so viele Formen der Kooperation vereinnahmt haben oder kontrollieren, müssen neue Strukturen entwickelt werden, die uns helfen, dem Impuls nachzugehen und selbstbestimmt und verantwortlich für das Ganze zu bleiben. Die Muster der Triade des Commoning können solche Strukturen – innerhalb eines Commons – unterstützen und mit Leben füllen.[39] Eine heterarchische Strukturierung bewusster Selbstorganisation erlaubt nicht nur eine schnelle und wirksame Koordination, sie minimiert auch soziale Spaltungen und den bürokratischen Aufwand. Ungefähre Gleichheit ist so eher zu erreichen, denn eine heterarchische Struktur erlaubt es, formale Beziehungen innerhalb einer Organisation zu flexibilisieren. So lassen sich, wie es in der Wikipedia heißt, in jeder Situation »die Verknüpfungen von Herrschaft und Unterwerfung umkehren und Privilegien umverteilen«. Das liegt daran, dass in Heterarchien Gruppen »entsprechend mehrerer Anliegen in verschiedener Weise aufgeteilt und zugeordnet werden. Diese Anliegen rücken je nach Perspektive mehr oder weniger in den Blick. Entscheidend ist, dass keine einzige Möglichkeit, ein heterarchisches System zu unterteilen, jemals einen allumfassenden Blick auf das System bietet. Jede Unterteilung ist zweifellos unvollständig, und in vielen Fällen erscheinen uns – als Wahrnehmenden – diese Unterteilungen widersprüchlich, was zu Neustrukturierungen einlädt.«

Was Organisationen aus dem 20. Jahrhunderts eher fremd erscheint, ist im Zeitalter allgegenwärtiger digitaler Netzwerke – eine vollkommen plausible und funktionale Struktur bewusster Selbstorganisation.

Kein Commons kann langfristig bestehen, wenn nicht sichergestellt ist, dass die Beteiligten die Regeln befolgen, auf die sie sich geeinigt haben. Andersherum: Wenn »Trittbrettfahrerei« üblich wird oder Menschen einseitig Vereinbarungen aufkündigen, dann wird das gemeinsame Vermögen bald aufgebraucht sein und der Zusammenhalt sich auflösen. Sanktionen können solche Verhaltensweisen verhindern und gehören deswegen zu einer robusten Peer Governance. Wie aber sollen sie aussehen und wie angewandt werden? Dazu gibt es umfangreiche Literatur, teils aus der »Ostrom-Schule«, teils aus spieltheoretischen Untersuchungen. Verschiedene Disziplinen versuchen theoretisch und experimentell zu klären, wie und warum Menschen Vereinbarungen aufkündigen und wie darauf so zu reagieren ist, dass die Zusammenarbeit sich wieder verbessern kann. Elinor Ostrom selbst fand nach Abgleich verschiedener Fallstudien heraus, dass langfristig bestehende Commons meist über eine Reihe »abgestufter Sanktionen« verfügen. »Abgestuft« bezieht sich auf die Tatsache, dass die Strafen zunächst gering sind – etwa eine Warnung oder Aufforderung, das eigene Verhalten zu ändern. Sie verschärfen sich allmählich, wenn die Probleme nicht gelöst werden können. Sanktionen entfalten also eine mahnende Wirkung, die die Einhaltung von Regeln befördert. Abgesehen davon unterstreicht Ostrom, dass die bloße Existenz von Sanktionen als Mittel der, »Regeldurchsetzung das Vertrauen der Individuen [erhöht], daß sie nicht die ›Dummen‹ sein werden.«[40] Mit Verweis auf Margaret Levi nennt sie dies »quasi-freiwillige Regelkonformität« und rückt damit in den Blick, dass gelingende Zusammenarbeit viel damit zu tun hat, ob Menschen erkennen können, dass die Anderen ebenfalls die Regeln einhalten. Menschen sind durchaus bereit, etwas zu tun, was sie lieber vermeiden würden, wenn andere ebenso handeln. Das ist wie beim Steuern zahlen. Es bedeutet nichts Anderes, als dass in vielen Fällen die Androhung von Sanktionen ein wesentlicher Gelingensfaktor für ein langfristig stabiles Commons ist. Allerdings ist es ein enormer Unterschied, ob diese Form des »Zwangs« von innen kommt und die abgestuften Sanktionen mit Zustimmung aller Beteiligten vereinbart werden, also gemeinstimmig, oder ob sie von außen verfügt werden.

Interessanterweise ist bereits die bloße Existenz solcher Sanktionen wirksam, etwa, weil die sozialen Folgen von Regelverletzungen – insbesondere in Commons, in denen der Zusammenhalt groß ist – schwer wiegen. Daher müssen Strafen oft gar nicht verhängt werden beziehungsweise kommen eher selten vor. Sie spielen nicht für sich genommen, sondern im Zusammenhang mit anderen Mustern des Commoning eine eher untergeordnete Rolle. Michael Cox et al. haben in der Untersuchung eines Wassermanagementsystems in Simbabwe einmal angemerkt: »Menschen verbringen lieber mehr Zeit damit, einen Konsens auszuhandeln als Sanktionen einzuführen und zu verhängen.«[41]

Im englischen Great Lake District, dessen traditionelle Schäfereikultur von James Rebanks so brillant wie unterhaltsam beschrieben wurde, gilt es als unehrenhaft, wenn jemand einen anderen Hirten täuscht oder ein Schaf zu einem überhöhten Preis verkauft. In den Zanjera-Bewässerungsgemeinschaften auf den Philippinen werden Maßnahmen der Regeldurchsetzung dadurch gemieden, dass es eine Prüfung der Vertrauenswürdigkeit angehender Mitglieder gibt. Wer dazugehört und Regeln verletzt, wird teilweise suspendiert, im Wiederholungsfalle auch ganz ausgeschlossen.[42]