Teil 3 – Commonsuniversum

Kaptiel 8: Haben und Sein

Kapitelüberschriften

- Einen Supermarkt dem Markt entziehen

- Beziehungshaftigkeit des Habens?

- Verbundwiki – Plattform für kreatives DurchEinAnder

- Mietshäuser Syndikat – Kapital neutralisieren und selbstbestimmt wohnen

- Eigentum ›hacken‹ und Commons schaffen

- Open-Source-Saatgut

- Commoning von Pilzen und die Iriaiken-Philosophie

- Commons durch beziehungshaftes Haben stärken

- Sinnstiftendes Recht neu erfinden

Unsere Vorstellungen von Eigentum bestimmen, wie wir uns aufeinander beziehen und wie wir werden. Sie prägen, welche Gesellschaft wir uns vorstellen können und für gestaltbar halten. Heute sind wir angehalten, hart zu arbeiten, uns in Konkurrenzverhältnissen durchzusetzen und Eigentum zu erwerben. Als erfolgreich gilt, wer möglichst viel hat, egal ob das, was wir genau tun, besonders sinnvoll ist. Egal, ob wir uns in diesem Tun lebendig fühlen oder nicht – in Gesellschaften, die auf ein selbstbezogenes, wettbewerbs- und erwerbsorientiertes Leben ausgerichtet sind, ist es so »vernünftig« wie funktional, im Hamsterrad zu laufen.

Natürlich verschwinden »nicht-kapitalistische« Verhaltensweisen – teilen, kooperieren, Mitverantwortung übernehmen, Solidarität praktizieren, Dinge gemeinsam nutzen – auch im Kapitalismus nicht. Doch sie können – unter den Bedingungen unserer Marktgesellschaft – kaum aus sich heraus die Kraft entfalten, die ihnen innewohnt. So wundert es nicht, wenn solches Verhalten oft herablassend als idealistisch, vertrauensselig und irgendwie weltfremd abgetan wird. Sofern es sich nicht in den Dienst der Eigentums- und Kapitalinteressen stellen lässt (ohne Kooperation geht auch in marktorientierten Unternehmen nichts), führen sie ein Schattendasein am Rande dessen, was gemeinhin als »Wirtschaft« bezeichnet wird. Die Commons-Idee ist auf den Kampfplätzen der Gegenwart, wo das Geld standardmäßig durchregiert, fast in Vergessenheit geraten.

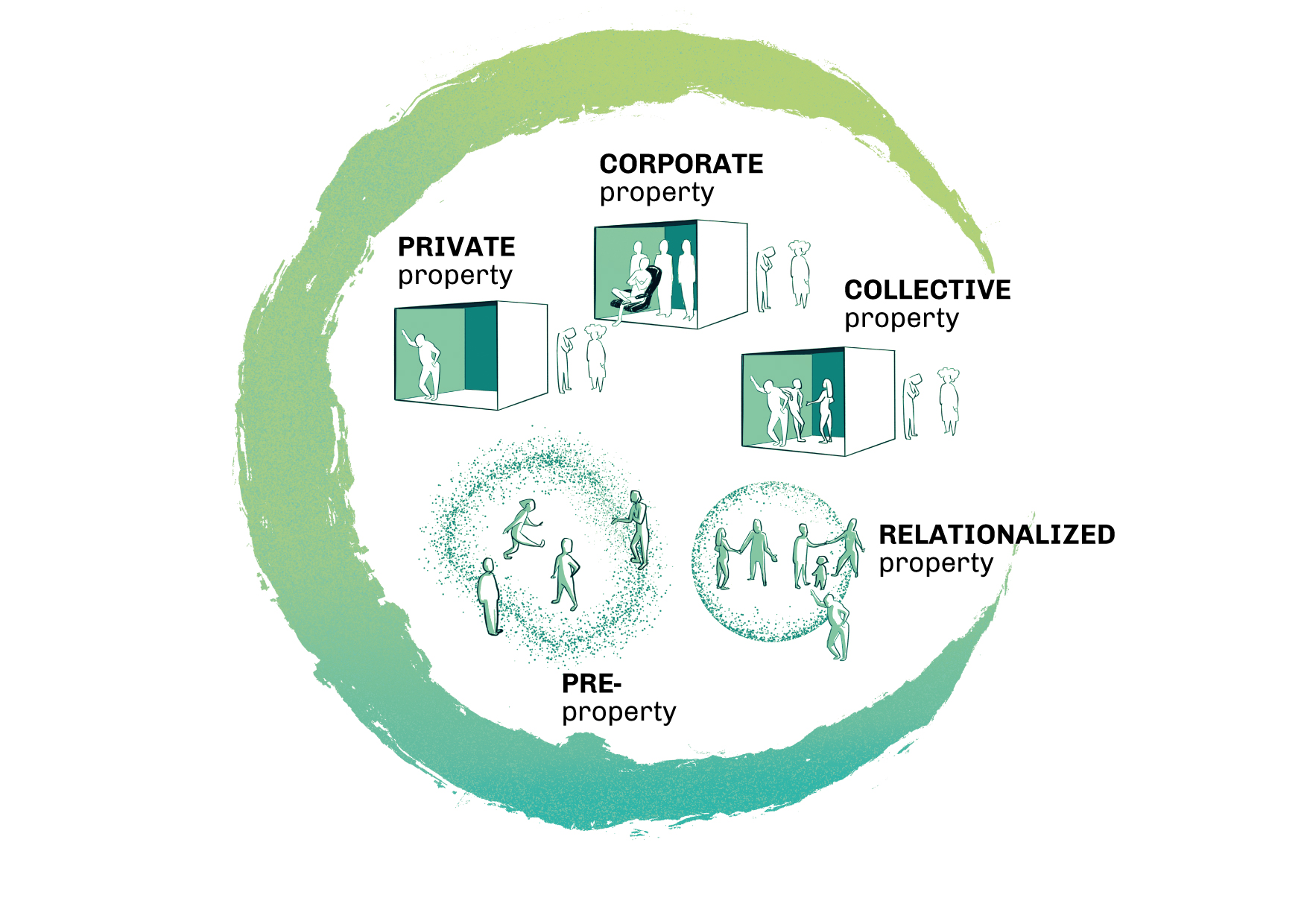

Wie im vorigen Kapitel deutlich wurde, wollen wir keine konkrete Reform des Eigentumsrechts vorschlagen. Wir wollen zeigen, was machbar ist, und aus diesem Machbaren heraus Eigentum neu denken. Deshalb beschreiben wir Wege, die Commoners gehen, um – wie wir das nennen – die »Beziehungshaftigkeit des Habens« zu verankern. Damit bezeichnen wir sozio-rechtliche Systeme, die konkreten Nutzungsrechten und vielfältigen Beziehungsqualitäten mehr Bedeutung zumessen als der absoluten Verfügung über etwas. Anhand von fünf Beispielen werden wir belegen, dass wir anderen Möglichkeiten des Habens Raum geben können, ohne zu beherrschen, ohne beherrscht zu werden und ohne jene Abhängigkeit zu erzeugen, die Eigentümerschaft im Allgemeinen mit sich bringt. Es gibt kluge, ja faszinierende Möglichkeiten, Zugangs- und Nutzungsrechte zu »entkommodifizieren«, also dem Griff des Kommerzes und der Marktlogik zu befreien und damit lebensfreundlicher zu machen. Begleiten Sie uns nun in die USA, in virtuelle Welten, nach Deutschland und Japan, um zu sehen, wie Commoners Nutzungsrechte schaffen, andere Weisen des Habens leben und reale Bedürfnisse befriedigen statt Macht über Andere zu behaupten und Anlegerinteressen zu bedienen.

Einen Supermarkt dem Markt entziehen

Wer die Park Slope Food Coop (PSFC) im New Yorker Stadtteil Brooklyn besucht, erlebt einen Supermarkt als große, quirlige, funktionierende Gemeinschaft. Die PSFC betreibt einen durchorganisierten und gut mit »Personal« ausgestatteten Betrieb, wie viele andere Supermärkte auch. Aber dieser Ort inmitten des geschäftigen und geschäftsorientierten New York (nur drei Kilometer vom Zentrum Manhattans entfernt) fühlt sich ganz anders an. Die »Kooperative«[1] versucht nicht, ihre Kundschaft zu umgarnen. Es gibt weder Werbeschilder noch üppige Auslagen, die zu Impulskäufen verleiten sollen. Der Grund ist einfach. Menschen sollen hier nicht möglichst viel einkaufen, sondern sich mit hochwertigen Lebensmitteln zu günstigen Preisen versorgen können, indem sie »bei sich selbst einkaufen«. Als wir im Eingangsbereich der Coop ankommen, nimmt uns Paula Segal, Mitglied der Park Slope Food Coop, zunächst mit in die zweite Etage zum Empfang. Dort bekommen wir einen Ausweis, der zeigt, dass wir den Supermarkt betreten dürfen. Um Trittbrettfahrerei zu verhindern, ist es nur Mitgliedern erlaubt, dort einzukau- fen. Allerdings darf jede Person Mitglied werden. Also, den Ausweis an die Brust geheftet und auf ins Gewimmel! Tatsächlich dauert es einen Moment, bis Gäste wie wir begreifen, dass die konzentriert arbeitenden Kassiererinnen und Kassierer keine Angestellten sind. Sie sind selbst Mitglieder der PSFC. Mehr als 17.000 Mitglieder erledigen alles: sie entladen die Lkws, füllen die Regale, packen Gewürze ab, bedienen an der Fleischtheke und machen sauber – ohne Bezahlung.

Die Park Slope Food Coop ist vieles zugleich. Sie ist physisches Gebäude, soziale Institution, Vertriebsinfrastruktur, Gemeinschaftszentrum, Treffpunkt und Ort demokratischer Entscheidungsfindung (ohne jedoch die Grenzen der Repräsentation oder des Mehrheitswahlrechts zu überwinden). Commons sind immer multifunktional! Seit ihrer Gründung im Jahr 1973 ist die Coop zu einer stabilen Gemeinschaftsinstitution in Brooklyn gewachsen. Sie ist den Menschen wichtig geworden und vielen ans Herz gewachsen – und das nicht, weil die Lebensmittel dort preisgünstiger sind als in typischen Supermärkten. PSFC ist eine lebendige Institution, die die Mitglieder der Kooperative nicht nur »ihr Gemeineigentum« nennen, sondern wo sie ihre Mit-Eigentümerschaft sehr direkt verwirklichen können, ja müssen, wie wir gleich sehen werden.

Ein Teil der gemeinsamen sozialen Verantwortung und des besonderen Geistes, der hier gelebt wird, rührt daher, dass PSFC eine sogenannte »Mitarbeitskooperative« ist. Das ist etwas Anderes als Konsum- oder Produktionskooperativen beziehungsweise Genossenschaften, die oft für Commons gehalten oder mit Commons verwechselt werden. In Brooklyn trägt jedes Mitglied einmal im Monat genau zwei Stunden und 45 Minuten unbezahlte Arbeit bei.[2] Das ist ein, wenn nicht das Schlüsselelement des Erfolgs der PSFC. Auf diese Mitarbeit kann sich die Coop verlassen und dadurch den größten Ausgabeposten eines normalen Supermarkts, nämlich die Personalkosten, drastisch reduzieren. Das senkt die Kosten für die Versorgung der Mitglieder und ihrer Angehörigen auf ein Minimum. Etwa 75 Prozent aller notwendigen Arbeiten werden auf diese Weise von den Mitgliedern der Coop selbst geleistet. Der Rest wird von etwa 60 bezahlten Angestellten übernommen. Dieser Arbeitsleistung der Mitglieds-Eigentümer entspricht keine direkte Gegenleistung. Indirekt aber kommen die Beteiligten auf eine durchschnittliche Ersparnis von 20 bis 40 Prozent für hochwertige, regionale Lebensmittel gegenüber dem üblichen Einzelhandel. Für eine Familie, die sonst 500 US-Dollar pro Monat für Lebensmittel ausgibt, macht das eine Ersparnis von 100 bis 200 US-Dollar aus.

Dieses Konzept der gut durchorganisierten Eigentumsbeteiligung durch Mitarbeit ist Teil einer klugen Strategie, die mindestens dreierlei leistet: sie entzieht Arbeit dem Markt, kultiviert ein Ethos des Gemeinsamen und praktiziert eine andere Form des Habens. Es geht hier nicht einfach darum, Mitglieder zu niedrigeren Preisen »zu bedienen«. Wie auch Cecosesola in Venezuela, ist die Park Slope Food Coop eine ernstzunehmende Größe im Lebensmitteleinzelhandel geworden, die »den Konzernen einen Teil der Kontrolle wegnimmt«[3] . Tatsächlich gehört sie zu den größten Lebensmittel- sowie Mitarbeitskooperativen in den USA – mit Einnahmen von über 56 Millionen US-Dollar im Jahr 2017. Die Arbeitseinheiten sind sehr gut durchgeplant und betreffen alle möglichen Bereiche. In der Nähe des Empfangs betreuen Mitglieder die Kinder anderer Mitglieder, während ihre Eltern einkaufen, Besorgungen erledigen oder ihren monatlichen Arbeitsbeitrag leisten. Die meisten Mitglieder gehören zu »Teams«, die sich alle vier Wochen am selben Ort und zur selben Zeit treffen und loslegen: Oliven eintüten, Käse aufschneiden und verpacken, Telefonate entgegennehmen, Mitglieder unterstützen, die Verwaltungsarbeiten im Büro erledigen, Lieferungen prüfen, die (Kühl-)Regale füllen, kassieren, putzen und vieles andere mehr. Teamleiterinnen und Teamleiter tragen zusätzliche Verantwortung – auch dies als Teil ihres Arbeitsbeitrags. Durch das regelmäßige Tätigsein in Teams, lernen sich Menschen kennen, die sonst nur als Kundinnen und Kunden hintereinander an der Kasse stünden. Sie entwickeln eine Art nachbarschaftliches Verhältnis zur Coop-Gemeinschaft, auf deren Anliegen und Ausrichtung sich satzungsgemäß alle persönlich verpflichten. Entsprechend muss auch der eigene Arbeitsbeitrag persönlich geleistet werden. Kein Mitglied kann einfach einen Ersatz schicken, und auch niemanden – etwa ein Kindermädchen oder einen Teenager – dafür bezahlen. Dies ist eine Entscheidung der Mitgliedervollversammlung, die die meisten wichtigen Beschlüsse fasst. Der Zweck war, »Mitglieder daran zu hindern, sich von ihrer Schicht freizukaufen und dadurch die Verbindung zur Coop zu verlieren, die sie als mitarbeitende Mitglieder haben«.[4] Wer eine Schicht versäumt, darf erst wieder einkaufen, wenn er/sie zwei zusätzliche Schichten geleistet hat. Wenn Mitglieder ein Jahr lang bei der Coop weder einkaufen noch mitarbeiten, gibt es eine »Amnestie«-Regelung. Die betreffenden Personen können ganz von vorn beginnen, allerdings genießen sie dieses Privileg nur einmal im Leben.

Nach unserem Besuch in der Coop, trieb uns folgende Frage um: Warum gibt es nicht mehr »Mitarbeitskooperativen«? Warum hat sich dieses Modell nicht weltweit verbreitet, so wie es »normale« Kooperativen und Genossenschaften getan haben, von denen allein in Deutschland über 8.800 existieren?[5] Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu ihnen gehört, dass die meisten Kooperativen die Macht eines »Tricks« ignorieren: tätige Beiträge zum integralen Bestandteil des Eigentumsregimes zu machen. Die Menschen in der Park Slope Food Coop sind gleichzeitig Mitglieder und Eigentümerinnen bzw. Eigentümer. Beide Rollen haben unterschiedliche Rechte und Pflichten, sind aber eng und untrennbar miteinander verbunden. Wer der Coop beitritt, kann nicht nur Mitglied oder nur Eigentümerin bzw. Eigentümer werden; man muss beide Rollen zugleich annehmen. Im Mitgliederhandbuch klingt das so: »Die Mitgliedschaft wird durch die Beteiligung einer Person an dem sogenannten Arbeitsbeitragssystem definiert, während die Eigentümerschaft formal durch den finanziellen Beitrag definiert ist. Dieser Beitrag heißt offiziell Mitglied-Firmenkapital-Investition.« Wenn man der Coop beitritt, ist eine einmalige Verwaltungsgebühr von 25 US-Dollar zu zahlen. Außerdem sind 100 US-Dollar zu investieren. Dieser Betrag wird zurückgezahlt, wenn man die Coop verlässt.

Wirklich anders ist, was Eigentümerschaft in der Park Slope Food Coop im Kern ausmacht: die Verknüpfung der Anrechte und Pflichten, die die Menschen als Miteigentümerin und Miteigentümer genießen, und tätige Beiträge (Mitarbeit, nicht Lohnarbeit), durch die eine gemeinsame Ausrichtung immer wieder neu kultiviert wird. Das ist eine so einfache wie kluge Anwendung des Musters poolen, deckeln & aufteilen, das wir in Kapitel 6 kennengelernt haben, im ungewöhnlichen Kontext eines Supermarkts. Gepoolt wird die Arbeitszeit. Gedeckelt wird ihre Dauer (2.45 h pro Person), und aufgeteilt werden die anstehenden Aufgaben je nach Möglichkeit, Kenntnissen und Bedürfnissen. Die Quintessenz ist, dass die Eigentümerschaft mit Vorteilen – kostengünstige, hochwertige, regionale Lebensmittel, Kinderbetreuung während des Einkaufs, Mitgestaltung des eigenen Umfelds und der eigenen Lebensbedingungen – aber auch Pflichten – zwei Stunden und 45 Minuten Tätigsein pro Monat – verbunden ist. Dieses Arrangement ist sowohl geld-light als auch rechtlich klug: Per Satzung wird die Idee der Eigentümerschaft erweitert und insbesondere an nicht entlohnte Arbeitsbeiträge geknüpft. Indem das geschieht, ändern sich auch die institutionellen Bedingungen. Es entsteht ein Rahmen dafür, dass Menschen miteinander in echten Kontakt kommen, auch emotionale Bindungen eingehen und einen Gemeinschaftsgeist entwickeln – ohne dabei aber jede und jeden Einzelnen kennen zu müssen. Diese Eigentümerschaft (member-ownership) wird zu einem sinnstiftenden Werkzeug, das dabei hilft, eine Commons-Kultur aufzubauen.

Die Gründergeneration wollte »versuchen, das nachzumachen, was Einzelhandelsunternehmen tun: In unserem Laden bleiben und dort Lieferungen entgegennehmen. … Uns wurde klar: Um auf lange Sicht durchzuhalten, müssten wir die Coop als richtigen Laden betreiben, mit festgelegten Öffnungszeiten«, erläuterte Joe Holtz, ein Mitgründer der Coop. »Wir haben untersucht, warum andere Kooperativen gescheitert sind. Meistens lag es daran, dass sie zu stark von überaus engagierten Mitgliedern abhängig waren, die schließlich einen Burnout hatten.«[6] Der verpflichtende Arbeitsbeitrag löst also mehrere Probleme mit einem Schlag: Er verhindert »altruistischen« Burnout, hohe Personalkosten und ein unverbundenes Nebeneinander aller Beteiligten. Somit hilft er, »die Beziehungshaftigkeit des Habens zu verankern«. Was meinen wir genau damit?

Beziehungshaftigkeit des Habens?

Lassen Sie uns noch einmal die erdrückenden sozialen Auswirkungen konventioneller Eigentumsregime Revue passieren, bevor wir darüber nachdenken, wie Haben so geregelt werden kann, dass Beziehungsreichtum nicht zerstört wird.

Das herkömmliche Eigentumsrecht hat eine Sozialordnung geschaffen, die einem Puppenspiel ähnelt. Die Eigentümerin hält die Fäden in der Hand und lenkt damit Arme, Beine und Kopf der Marionette – d.h. der Nicht-Eigentümerin. Die Marionette wird so bewegt, wie es der Puppenspielerin sinnvoll, attraktiv oder profitabel erscheint. Kein Wunder, dass wir lieber Puppenspielerin und nicht Marionette sein wollen! Das Recht trennt uns in Habende und Habenichtse. Einige Habende sammeln dabei mehr und mehr Kapital und damit Macht in ihren Händen. Das wiederum bietet ihnen Anreize, Mittel und Gelegenheiten von Nicht-Eigentümerinnen bzw. Nicht-Eigentümern sowie der Natur zu profitieren. Eine nach diesem Modell aufgebaute Gesellschaft kann gar nicht anders, als Eliten von Puppenspielerinnen bzw. Puppenspielern hervorzubringen. Wenn Eigentumsrechte – insbesondere in marktfundamentalistischen Gesellschaften – durchgesetzt werden, gehen sie zudem oft mit der Entrechtung anderer Menschen einher, die von ihren sozialen und ökologischen Lebensgrundlagen getrennt werden.

Die Beziehungshaftigkeit des Habens zu verankern bedeutet, Nutzungsregeln systematisch so zu gestalten, dass unsere Beziehungen zueinander, zur nicht-menschlichen Welt und zu anderen Generationen intakt bleiben. Sie müssten so angelegt sein, dass sie uns Verantwortung für all diese Beziehungen – und damit für das Gemeinwohl – nahelegen. Wenn Eigentumssysteme auf der Idee eines »isolierten Ichs« und der absoluten Verfügungsgewalt (lat.: dominium) beruhen, können solche Grundzüge nicht Fuß fassen. In Arrangements beziehungshaften Habens geht das sehr wohl; was uns zur Idee der Angebote zurückführt (vgl. Kapitel 2). Rechtsformen des Habens müssten das Angebot machen, ein breiteres Spektrum an Beziehungen, Handlungsweisen und Umgangsformen zu unterstützen als die Eigentumsrechte, die wir derzeit erleben. Sie müssen darauf ausgelegt sein zu kooperieren, (für-)sorgend zu wirtschaften, gemeinsam zu nutzen und zu teilen. Es muss einfach und attraktiv sein, nicht in die Rolle des Puppenspielers samt ihrer manipulierenden Kraft zu schlüpfen. Wo Beziehungshaftigkeit des Habens (auch) rechtlich verankert ist, wird einerseits anerkannt, dass wir aufeinander angewiesen sind; und andererseits leichter gemacht, sich nicht dem Willen anderer Personen (Eigentümer) oder der (unpersönlichen) Macht des Geldes zu beugen.

Beziehungshaftes Haben hat nichts mit erzwungenem Kollektivismus zu tun. Wenn sich Eigentumsarrangements in einem Commons des 21. Jahrhunderts wie eine Zumutung anfühlen oder wie eine Falle wirken, aus der es kein Entrinnen gibt, dann würde etwas gewaltig schieflaufen. Bei Park Slope Food Coop wird jede Person aus freien Stücken member-owner (Mitglied-Eigentümerin bzw. Mitglied-Eigentümer) und übernimmt dadurch bewusst Verpflichtungen, die gemeinsam geschultert werden müssen. Freiwilligkeit ist entscheidend! Es liegen Welten zwischen Lebenssituationen, in denen Menschen »sich aus freien Stücken mit anderen verbinden« und solchen, in denen sie »an andere gebunden werden«. Bei PSFC werden alle aus freien Stücken Mitglied – die Verbindlichkeiten, die sie dadurch eingehen, fördern dann die sozialen Verbindungen, werden also auch durch das Eigentumsregime immer wieder gestärkt. Wenn Menschen sich nur aus Not zusammentun oder weil Druck ausgeübt wurde, ist das mit PSFC nicht vergleichbar.

Beziehungshaftes Haben kann unsere Handlungsoptionen erweitern und unsere Menschlichkeit entfalten und zugleich (Re-)Aktionen von Unterwerfung bzw. Dominanz sowie die damit einhergehenden Gefühle von Angst und Misstrauen abbauen. Es steht individuellen Nutzungsrechten nicht entgegen, wie wir am Beispiel der brasilianischen Landlosenbewegung MST in Kapitel 5 gesehen haben. Diese Rechte (das in das Ganze eingebettete »eigene« Stück Land) bleiben jedoch immer mit ihrer Entstehungsgeschichte verbunden. Sie sind nicht abstrakt, kontextfrei und von Verpflichtungen gegenüber anderen MST-Mitgliedern entkoppelt. Zudem können sich die Einzelnen nicht ihrer Mitverantwortung für das gemeinsam genutzte und bewirtschaftete Land entziehen. Es gibt also beides zugleich. Man könnte es den »Ich-in-Bezogenheit-Ansatz« zum Eigentum nennen. Der große Vorteil beziehungshaften Habens ist seine Fähigkeit, alle möglichen Beziehungen »aufzuschließen«, die unter konventionellen Eigentumsregimen verdrängt oder vermarktet werden. Anstatt die Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Eigentümer und Objekt zu legen und Eigentum wie ein Puppenspiel zu konfigurieren, was zu vielen Verwerfungen führt, verschafft beziehungshaftes Haben zwischenmenschlichen und Mensch-Natur-Beziehungen mehr Raum zum Atmen. Es erlaubt uns, der instrumentalisierenden Marktlogik zu entkommen, die modernen Eigentumsregimen anhaftet.

Sortieren wir die Beziehungsvielfalt, von der hier die Rede ist, sind nicht nur, erstens, die Beziehung zum eigenen Selbst und, zweitens, Beziehungen unter Gleichrangigen gemeint, sondern mindestens vier weitere Ebenen. Da sind, drittens, unsere gelebten Erfahrungen (Erinnerungen, Traditionen, Gefühle, Orte). Diese Beziehungen inspirieren uns zur (für-)sorgenden Bewirtschaftung der Dinge, die uns wichtig und wertvoll sind. Da sind, viertens, unsere Beziehungen zu anderen Generationen, der Tribut, den wir frühere Generationen »entrichten« genauso wie das »Weitergeben« an künftige Generationen.[7] Schließlich gibt es, fünftens, die Beziehungen zwischen Commons und anderen gesellschaftlichen Institutionen, etwa dem Staat und dem Markt; und, sechstens, unsere Beziehungen zu den Geheimnissen des menschlichen Daseins; zu dem, was Sinn stiftet. Die Beziehungshaftigkeit des Habens zu verankern bedeutet, all diese Beziehungsdimensionen auch durch Nutzungsrechte an »Eigentum« zu respektieren, zu schützen und sogar zu vertiefen. Das gelingt unserer Meinung nach nur durch Commoning.

Im beziehungshaften Haben existiert natürlich auch weiterhin die Verbindung zwischen der »Eigentümer/in« und dem »Eigentum« als Subjekt-Objekt-Beziehung. Sie steht aber nicht mehr im Zentrum. Damit wird schlicht die Tatsache anerkannt, dass alles, was als »Eigentum« bezeichnet wird, an zahllosen Beziehungen beteiligt ist. Eben dies wird heute häufig ignoriert, verzerrt oder verdrängt. Es geht also darum, einen Rechtsrahmen her- oder wiederherzustellen, der diese Beziehungen reflektieren und respektieren kann, ohne die Rechte und Möglichkeiten des Einzelnen auf Autonomie aufzugeben. (Für-)Sorge und Gewohnheiten bezüglich dessen, was wir haben und nutzen (ein Haus, ein Wald, ein öffentlicher Platz, ein See) sollen einen Platz finden. Soziale, kulturelle und rituelle Momente, wie beständige Kulturen sie entwickeln müssen, sollen geehrt werden – egal, ob wir etwas Materielles nutzen oder uns geistig austauschen. Ein im Wortsinne grundsätzlich anderes »Habensrecht« könnte all das berücksichtigen, was aus dem modernen, liberalen Eigentumsverständnis verbannt wird, das mit der Idee absoluter Verfügungsgewalt, Handelbarkeit und der Bewertbarkeit in Geld einhergeht.

| Beziehung/en | Leitfrage | Konvivales Werkzeug | |

|---|---|---|---|

| 1 | Zu sich selbst | Werden meine Bedürfnisse befriedigt? | Selbstreflexion über die Bedeutung von Eigentum im eigenen Leben [9] |

| 2 | Unter Gleichrangigen | Genießen Gleichrangige dieselben Befugnisse und verhandeln sie Nutzungsrechte und -verantwortlichkeiten, die für alle Seiten langfristig akzeptabel sind (auch, wenn sie unterschiedlich aufgeteilt sein können)? | System der Arbeitsbeiträge der Park Slope Food Coop als integraler Bestandteil der Mitglied-Eigentümerschaft (member ownership) |

| 3 | Zwischen Menschen und der nicht-menschlichen Welt | Respektieren und fördern die Regeln und Rechte, die vom beziehungshaften Haben abgeleitet sind, die Bindungen der Menschen zu z.B. Parks, Kunstwerken, Grab- und Andachtstätten, Gewässern, Bergen und Wäldern? | Tabus, Rituale und Feiern; res nullius in bonis; gemeinsames kulturelles und natürliches Erbe der Menschheit |

| 4 | Zwischen Generationen | Reflektieren die Nutzungsrechte und -verantwortlichkeiten eine Perspektive des »langen Jetzt«[10], insbesondere das Prinzip der intergenerationellen Gerechtigkeit? | Möglichkeiten, um »in die Zukunft weiterzugeben« (statt »zurückzuzahlen«, siehe S. 152); Rituale, Schenken, Weitergeben |

| 5 | Zwischen Institutionen (unter Commons, aber auch zu Markt und Staat) | Erkennen Rechtsformen beziehungshaften Habens eine halbdurchlässige Membran zum Schutz des Commons an? Ermöglichen sie den Commoners, Anrechte zu genießen, die durch Teilnahme am Markt nicht ermöglicht werden? | Lizenzen, die frei zugängliche Inhalte oder Commons schützen, etwa die General Public License (S. 242) oder Open-Source-Saatgut (S. 247) |

| 6 | Zwischen einem Eigentumsregime und der Sinnsuche | Schaffen die Nutzungsregelungen ein Zugehörigkeitsgefühl? Stiftet Beziehungshaftes Haben Sinn? Trägt es zu einer freien, fairen und nachhaltigen Welt bei? | ? |

Wir schlagen also kein Eigentumsregime vor, das auf unveränderten Prämissen beruht und irgendwo zwischen Individual- und Gemeineigentum anzusiedeln wäre. Es geht auch nicht darum, diese beiden Welten »etwas harmonischer« nebeneinander stehen zu lassen. Wir wollen nicht den Streit darüber fortsetzen, ob das eine besser ist als das andere, sondern über neue Konfigurationen von Nutzungsrechten und neue Arten des Habens nachdenken. Anstatt nachträglich Vor- und Nachteile individueller und kollektiver Eigentumsformen auszugleichen, ist das Ziel, beide Aspekte von Anfang an zu integrieren und so Konflikten vorzubeugen. Natürlich wird es dennoch Konflikte geben. Spannungen und Nutzungsrivalitäten verschwinden nicht einfach durch beziehungshaftes Haben. Daher sind die Muster des Commoning aus Kapitel 4 bis 6 so nützlich: sie bieten eine Möglichkeit und Methode an, mit Konflikten beziehungswahrend umzugehen. Von Überzeugungen, (Für-)Sorge und Traditionen belebte Beziehungen verändern den Blick auf »Eigentum«. Sie verändern, wie wir es wahrnehmen und erleben. Der Gegenstand der Aufmerksamkeit – Landschaften, Gegenstände, Erbstücke und was sonst als »Eigentum« gilt – wird aufgeladen mit Bedeutung, so wie handwerklich Hergestelltem die Sorgfalt und das persönliche Augenmerk anhaftet, die der Massenware fehlt. Die Park Slope Food Coop fühlt sich ganz anders an als ein Supermarkt, weil sie allen, die dort arbeiten, persönlich wichtig ist und weil die sozialen Rollen nicht darauf beschränkt sind, »Konsumentin und Konsument« oder »Angestellte« zu sein. So entsteht durch (Für-)Sorge geprägtes Vermögen: »care-wealth«.

Der Begriff des beziehungshaften Habens erinnert uns also – zusammengefasst – daran, dass Eigentumsbeziehungen nicht nur bilaterale Beziehungen zwischen der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer und einer Sache sind, sondern ökologische, soziale, intergenerationelle, psychische und spirituelle Beziehungen einschließt. Damit ist auch anerkannt, dass alles »Eigentum«, alle Arten des Habens und alle Gesellschaften letztlich von einer lebendigen Erde und ihrem dichten Beziehungsnetz abhängen – oder, wie Thomas Berry schreibt: »Das Universum ist primär eine Gemeinschaft von Subjekten, keine Sammlung von Objekten.«[11] Schauen wir uns an, was dies in der Praxis bedeutet.

Verbundwiki – Plattform für kreatives DurchEinAnder

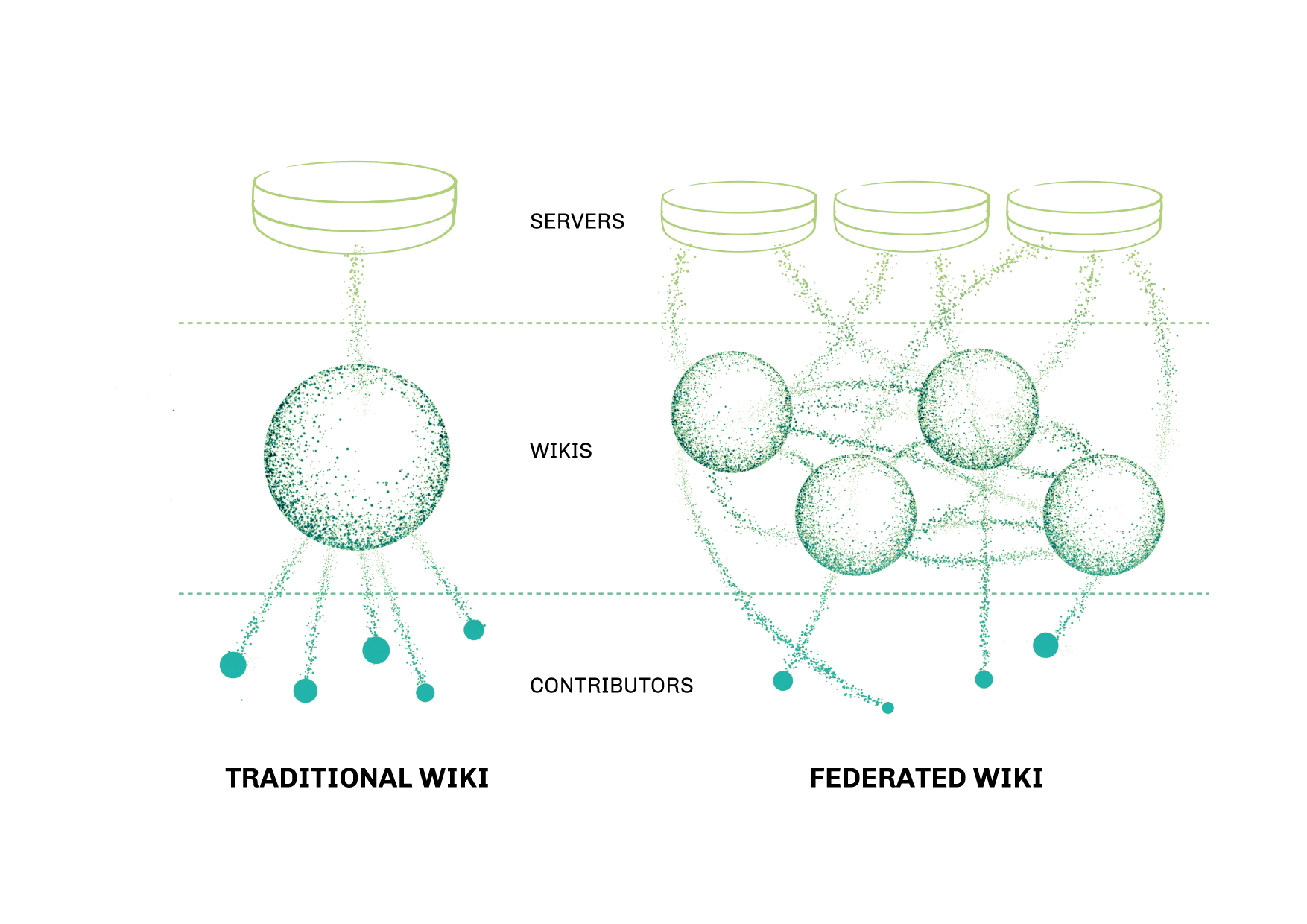

Die wichtigste Gestaltungsentscheidung der Zukunft könnte sein, uns zunächst als Ich-in-Bezogenheit anzuerkennen und das Ubuntu-Ethos (vgl. Kapitel 2) mitzudenken. Was das bedeuten kann, zeigt die nächste Wiki-Generation: das Verbundwiki (englisch: Federated Wiki oder kurz FedWiki). Sie geht vom individuellen Baustein aus, liefert aber die Verbundtechnik mit – ähnlich wie Lego das Klemmsystem. FedWiki basiert auf derselben Idee, die Wikipedia populär gemacht hat: »Niemensch weiß alles, jede:r weiß etwas«. Es ist eine spektakuläre Schreibumgebung, in der individuelle Kreativität und die gemeinsame Produktion von Inhalten nahtlos ineinander übergehen, und zwar ohne administrativen Aufwand oder redaktionelle Auseinandersetzungen.

Um das besser zu verstehen, hilft ein Vergleich mit der Wikipedia. Seit ihrem Gründungsjahr hat sich die freie Online-Enzyklopädie als erstaunlich robuste und flexible Möglichkeit erwiesen, Wissen zu zahllosen Themen zusammenzustellen, topaktuell zu halten und frei verfügbar zu machen. Jede und jeder kann Informationen, Korrekturen und ganze Einträge beitragen. Jederzeit. Damit am Ende eine kohärente Fassung eines Beitrages auf dem Bildschirm erscheint, mit reichlich Platz für verschiedene Auffassungen und Perspektiven, ist jedoch Koordination notwendig. So kann »im Hintergrund« diskutiert werden; für die Nutzerinnen und Nutzer gibt es Möglichkeiten, diese Diskussionen abzurufen. Alles, was die Wikipedia bietet, beruht auf einem sogenannten Wiki. Es ermöglicht vielen Einzelpersonen – den »Usern« – auf einer einzigen Plattform – einer »Webseite« – miteinander zu interagieren. Damit letztlich ein Wikipedia-Artikel erscheint, ist manchmal Moderation nötig. Besonders in Konfliktfällen entscheiden letztlich besonders verdienstvolle Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die sogenannten Admins, was gepostet wird. Das kann dazu führen, dass sie diejenigen Inhalte auswählen, die am wenigsten beanstandet werden, dass es zu Unmut gegen »die Wikipedianer«[12], zu Streitigkeiten und sogar »Flamewars« zwischen Beitragenden kommt.

Ein Verbundwiki funktioniert anders. Hier haben alle Einzelpersonen ihr eigenes Wiki mit eigenen Seiten. Das ist so, als stünden viele Versionen eines Wikipedia-Eintrags zunächst gleichberechtigt nebeneinander. Allerdings kann jede am Verbund beteiligte Person unkompliziert auf die Inhalte anderer Verbundwikis zugreifen.[13] Sie kann Textbausteine, Videos oder Fotos, Graphiken und Tabellen oder was auch immer für die eigene Arbeit interessant ist, mit einem Mausklick auf die eigenen Seiten holen. Dort wiederum können sich ihrerseits die Anderen bedienen. So entstehen viele individuelle Seiten durch geteilte Inhalte – alle Stimmen können dabei in ihrer authentischen Vielfalt dargestellt und wahrgenommen werden. Die Beteiligten an einem Verbundwiki können auch entscheiden, ihre individuellen Wiki-Seiten miteinander zu verknüpfen und eine gemeinsame Inhalte-Nachbarschaft entstehen zu lassen, um einen thematischen Konsens sichtbar zu machen. Dieser Wandel von einem zentralen Standard-Wiki, in dem viele mitschreiben, hin zu einem Schreibprozess, der dem Motto folgt »eine Person, ein Wiki und eine Verbundumgebung«, mag zunächst wie ein Schritt zurück klingen – weg vom Wikipedia-Stil der offenen Zusammenarbeit.[14] Die FedWiki-Plattform wirkt aber genau umgekehrt: Einzelnen Stimmen einen eigenen geschützten Raum zu geben und sie zugleich in einer »Nachbarschaft«[15] von Wikis zusammenzubringen – dieses Verfahren ermöglicht mehr individuelle Redaktionsfreiheit und robustes Commoning, in dem Wissen großzügig geteilt wird. Wir sprechen aus Erfahrung, denn als wir dieses Buch recherchiert haben und begannen, die Beispiele zu dokumentieren und die Muster zu formulieren, erschien uns das Verbundwiki schon nach kurzer Zeit unabdingbar.

Was aber bedeutet es, in einer Verbundwiki-Welt etwas »zu haben«? Ähnelt es konventioneller Eigentümerschaft? Unterscheidet es sich von ihr? Wie fühlt sich das an, und womit können wir es vergleichen? Stellen Sie sich viele und vielfältige Wohnmöglichkeiten vor.[16] In manchen gibt es nur ein paar Räume. In Wolkenkratzern hingegen gibt es Platz für Hunderte Mietwohnungen, große und kleine, mit wenigen oder sehr vielen Zimmern. Manche dieser Wohnmöglichkeiten liegen eng beieinander. Andere sind eher isoliert. Insgesamt sind sie breit gestreut und verteilen sich über einen ganzen Kontinent – aber es gibt immer wieder Korridore, Pfade und Straßen, die potenziell alle miteinander verbinden. Eine Seite im Verbundwiki zu »haben« ist so ähnlich wie eine dieser Wohnungen zu besitzen, sie zu möblieren und zu dekorieren. Im Verbundwiki haben alle ein eigenes Zuhause. Doch wie in unserer richtigen Wohnung können auch hier andere vorbeischauen. Wir freuen uns dann über Besuch, schätzen es aber auch, wenn er wieder geht. Unser Besuch kann etwas in seine eigene Wohnung mitnehmen. Eine Idee oder ein Geschenk. Zurück bleibt ein eigener persönlicher Raum, meine geschützte Wohlfühlzone.

Anders als in meinem tatsächlichen Zuhause können Besucherinnen und Besucher meiner Verbundwiki-Welt selbst entscheiden, wann sie eintreten und wie lange sie bleiben. Ward Cunningham, der Initiator der Verbundwiki-Software, findet: »Ich schätze Besucherinnen und Besucher, weil ich von ihrer Anwesenheit etwas habe. Mein Vorteil ist nicht deren Verlust.« Denn da es ein virtueller und kein physischer Raum ist, können alle auf die Inhalte, die ich in meinen »Räumen« abgelegt habe, frei zugreifen und sie in ihre Räume hineinkopieren. Die Software zeichnet dabei auf, woher die Inhalte kommen und macht dies durch farbliche Codierung in Form unterschiedlich bunter Flaggen kenntlich. So bleibt nachvollziehbar, wer Urheberin bzw. Urheber ist und von welcher Seite ein Beitrag stammt.

Mit wenigen Klicks können Sie sich eine Wohnung im Verbundwiki-Ökosystem zu eigen machen. Sie melden sich mit der eigenen Online-Identität an und »loggen sich auf ihre Seite ein, als würden Sie die Eingangstür zu Ihrem Zuhause aufschließen«, erläutert Cunningham. »Der Besitz des Schlüssels verleiht die Macht über das, was drinnen ist.« Das heißt, die Software erlaubt nur Ihnen und niemand anderem, Texte, Bilder, Videos auf diesen Seiten – also in Ihren »Zimmern« – hinzuzufügen. Nur Sie können dort schreiben, löschen und bearbeiten. Andere schreiben entsprechend auf ihren eigenen Seiten. Dritte können allerdings auf alle Beiträge in Ihrer Seite in sehr unkomplizierter Weise zugreifen. Sie können einige Möbel- oder Dekostücke auswählen und in ihren eigenen »Zimmern« neu arrangieren. Sie können auch ganze Zimmer in die eigene Wohnung holen, indem sie die gewünschten Wiki-Seiten auf ihre eigenen FedWikis ziehen und ablegen (engl. forken). Damit fügen Sie gewissermaßen ihrer Wohnung mehr Räume hinzu. Umgekehrt können Sie natürlich auch auf deren Seiten zugreifen – oder auch auf diejenigen anderer FedWiki-Nutzerinnen! Bei all diesem Hin- und Herschieben von Ideen, Textbausteinen, Bildern, Videos oder Tabellen bleibt jedoch ihr eigenes Zuhause immer so geordnet und aufgeräumt, wie Sie es hinterlassen.

Die Verbundwiki-Software schafft also geschützte Räume für die individuelle Arbeit und fördert zugleich die Kultur, Wissen großzügig zu teilen und gemeinsam – nicht unbedingt direkt und persönlich – an Inhalten zu arbeiten. Im großen Maßstab. FedWiki macht es einfach, unsere eigenen Wissensbausteine zu organisieren, semantisch miteinander zu verknüpfen und zudem anderen zur Verfügung zu stellen. So entsteht allmählich ein Wissens-Commons ohne Moderation oder besondere redaktionelle Verantwortung Einzelner. Ein eigenes Verbundwiki anzulegen[17] ist, wie mit dem Gärtnern zu beginnen. Man kann so viele Beete anlegen, wie man will, und die Ernte der eigenen Arbeit auf der eigenen Verbundwiki-Seite einholen. Und andere können ihre Ernte nutzen, um die eigenen Gärten fruchtbarer zu machen. Die Schreibumgebung selbst ermuntert alle Beteiligten, auf kooperative Vorteile durch Commoning zu setzen.

Ob Sie nur Ihre eigene Verbundwiki-Wohnung ausstatten oder sich einer Nachbarschaft mehrerer Seiten anschließen – Sie behalten die Kontrolle über das, was auf Ihrem FedWiki passiert, und tragen doch zugleich zum Ganzen bei, da ihre Inhalte Teil des Verbundes sind. Reger Austausch lässt sich unglaublich einfach realisieren: Inhalte müssen lediglich »rübergezogen und abgelegt« werden oder ganze Seiten »geforkt«. Man kann sie also mit einem Klick auf das eigene FedWiki kopieren. Es ist, als würde die Technologie uns helfen, das Seinsverständnis in die Welt zu bringen, von dem in diesem Buch viel die Rede ist. Die Verbundwiki-Plattform lässt die vorgebliche Dualität von »Individuum« und »Kollektiv« verschwimmen. Beide Aspekte sind by design so verknüpft, dass sie sich gegenseitig beleben und aufheben. Wenn ich zum Commons beitrage, dann widerspricht oder stört es nicht, dass ich »mein persönliches Wiki« habe. Ubuntu-Rationalität, wie sie leibt und lebt! Auch im FedWiki wird eine Idee mächtiger, wenn sie mit anderen geteilt wird, nur ohne die vermittelnde Vorsortierung durch Algorithmen (wie bei Facebook), Administratorinnen bzw. Administratoren (Wikipedia) oder Bewertungen und Rankings (Yelp).

Die Verbundwiki-Software schafft also eine digitale Umgebung, in der alle Beitragenden andere bereichern, dabei als Urheberin oder Urheber sichtbar bleiben und die Kontrolle über die eigene Seite nicht aufgeben müssen. Es ist, als würde man sagen: »Kommen Sie herein, die Tür steht offen. Benutzen Sie in meiner Wohnung alles, was Sie möchten, und machen Sie sich keine Sorgen, Sie können hier nichts durcheinanderbringen.« Die Software hindert Dritte daran, Ihre Inhalte zu verändern, erlaubt ihnen jedoch, sie auf eigene Seiten zu »übernehmen«. Das wiederum ist an einige Bedingungen geknüpft: »Wir bestehen darauf, dass die Nehmenden unser Zuhause als Quelle angeben«, schreibt Cunningham. Dies ist nicht wortwörtlich gemeint. Man wird weder diskutieren noch streiten, auch keine Mails und Briefe mit Androhungen rechtlicher Schritte verschicken oder erhalten, denn in einer Art »Logbuch«, das den Ursprung jeder Wiki-Seite dokumentiert, ist jederzeit nachzulesen, wer jeden einzelnen Inhaltsbaustein verfasst hat. Im Verbundwiki erledigt also die Software den Hinweis auf die Quelle automatisch, indem sie jeder Änderung die Ihnen zugewiesene bunte Flagge in »Ihrem« besonderen Farbton beifügt. »Ein Zuhause«, sagt Cunningham, »definiert uns und bietet gleichzeitig Raum für andere.« Diese gegenseitig förderliche Beziehung zwischen dem eigenen persönlichen Verbundwiki und dem Verbundwiki-Commons zeigt, wie über »mein«, »dein« und »unser« neu nachgedacht werden kann. Die Inhalte können zwar auf dem eigenen Wiki weiter exklusiv kontrolliert werden, zugleich werden aber Ansprüche auf exkludierende Kontrolle in den Wiki-Commons eines Verbundes weitestgehend aufgegeben.[18] Das Eigene wird auch anderen zur Verfügung gestellt. Das erfordert nichts weniger als eine durchgreifend neu gedachte Vorstellung von »Eigentümerschaft« an Inhalten. Anstatt in jedem Einzelfall zu entscheiden, unter welchen Bedingungen etwas weitergegeben wird[19], setzt die Verbundwiki-Plattform die technologischen Gestaltungsmöglichkeiten so ein, dass die großzügige Weitergabe von Inhalten der Normalfall ist. Wer sich für diese Software entscheidet, wird also aktiv etwas tun müssen, um die Nutzung eigener Inhalte durch Dritte zu verhindern. Ändert sich die eigene Meinung darüber, ob das notwendig ist oder nicht, genügt ein Mausklick, um alle Vorteile des Commons zu genießen.

Sämtliche Inhalte, die in einem FedWiki hinterlegt werden, sind mit Veröffentlichung unter einer Creative-Commons-Lizenz Attribution – ShareAlike 4.0 lizenziert. Sie sind sozusagen »von Geburt an zur Weitergabe freigegeben«. Die Achillesferse ist, dass auch Konzerne Inhalte aus dem Verbundwiki-Commons »heraussaugen«, für eigene Zwecke nutzen und anderen hinter ihrer Firewall vorenthalten könnten. Sind diese Inhalte aber erst einmal im Internet veröffentlicht, kann niemand urheberrechtliche Kontrolle darüber behaupten.[20] Das bemerkenswerte »Eigentumsregime« der Verbundwiki-Welt ist im Grunde Ergebnis einer kreativen Kombination verschiedener Eigentumsrechte auf verschiedenen Ebenen. »Legal Hacks« setzen oft an diesem Punkt an; sie verbinden – mit eindrucksvoller Wirkung – Nutzungsrechte auf neue Art miteinander. Wir werden darauf weiter unten noch zurückkommen.

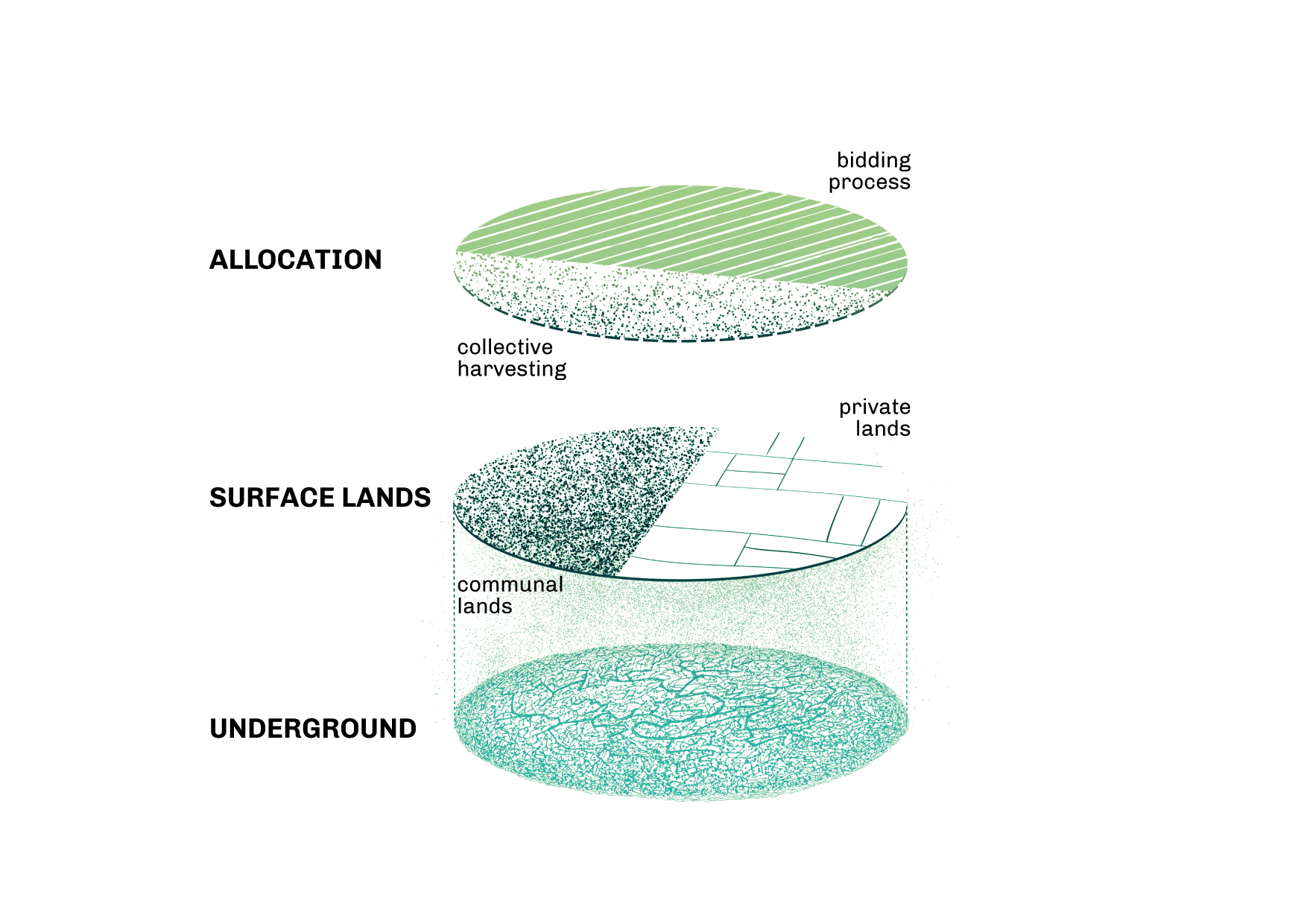

Lassen Sie uns diese Idee der Ebenen noch einen Moment verfolgen. In der physischen Welt etabliert das Eigentumsrecht oft unterschiedliche Nutzungsrechte auf unterschiedlichen Ebenen. So gilt etwa für Mineralien, Rohstoffe und Ressourcen unter der Erde ein anderes Eigentumsregime als über der Erde. Die Rechtsordnung für die Infrastruktur ist eine andere als für das, was dank dieser Infrastruktur produziert wird. Eigentumsrechte für ein Gebäude können von denen für Grund und Boden getrennt werden, und Eigentumsrechte an den Inhalten einer Website werden von den Eigentumsrechten am WLAN-Netzwerk und an den Telefonleitungen unterschieden. Weitreichende Auswirkungen hat, wie genau diese Ebenen miteinander verbunden werden. So ist in den meisten Ländern Lateinamerikas verfassungsrechtlich geregelt, dass unterirdische Rohstoffe dem Nationalstaat gehören.[21] Dies ermöglicht den Regierungen, Öl, Gas, Kohle, Gold, Silber, Kupfer, Aluminium und vieles mehr entweder durch staatliche Unternehmen fördern zulassen oder privaten – meist transnationalen – Unternehmen Förderkonzessionen zu gewähren, was insbesondere im Bergbau üblich ist. Offensichtlich aber taugt diese Regelung nicht, um Raubbau zu verhindern; eher noch fördert sie eine Art neokolonialen Extraktivismus. Wenn nun Eigentumsrechte an der Oberfläche anders geregelt werden als darunter, zeigt dies einmal mehr, dass sie nicht »natürlich« sind und dass sie politische und ökonomische Interessen widerspiegeln. So gibt es im Prinzip keinen triftigen Grund dafür, denjenigen, die Öl fördern oder Metalle abbauen, auch exklusives Eigentum an dem zuzuerkennen, was sie fördern oder abbauen. Warum werden sie nicht einfach für die Förderung entlohnt? Die Rechte am Rohstoff selbst wären im Prinzip genauso trennbar vom Anspruch auf Entlohnung der Förderung und Verarbeitung wie die Rechte am Land von den Luftrechten über dem Land. Früher gehörten Eigentümerinnen und Eigentümern nicht nur ihre Grundstücke, sondern auch die »Luftrechte«, die bis zum Himmel reichten. Rechtlich gesehen bedeutete dies, dass Flugzeuge private Eigentumsrechte verletzten, was im Laufe der Jahrhunderte zu erheblichen Problemen führte. Und so wurde der aus dem Römischen Recht stammende Grundsatz cuius es solum, eius est usque ad coelum et ad inferos (»Wer den Grund besitzt, dem gehört er bis zum Himmel und zur Hölle.«)[22] radikal eingeschränkt, meist zugunsten von Nationalstaaten oder Konzernen.

Die Verknüpfungen zwischen Rechtsregimen auf unterschiedlichen Ebenen sind also potenziell umkämpft. Und in diesem Konfliktfeld wurden in der Welt des Verbundwikis die verschiedenen Schichten an Eigentumsrechten geschickt neu arrangiert – genau genommen überwunden. »Wir unterscheiden das Eigentum und den Betrieb eines Servers[23] vom Eigentum und dem Betrieb einer Seite«, erläutert Ward Cunningham. Wie sinnvoll das ist, zeigt sich schon daran, dass beim FedWiki – wie immer, wenn auf verteilte Strukturen gesetzt wird – die Inhalte aus vielen Quellen gleichzeitig stammen. Somit entziehen sie sich weitgehend der Kontrolle einzelner Seitenbetreiber. Zudem macht es die Software der Plattform technisch sehr einfach, Inhalte großzügig weiterzugeben, was – gemeinsam mit der Notwendigket von Creative-Commons-Lizenzen für größtmögliche Teilbarkeit der Inhalte – dazu beiträgt, »jenseits von Eigentum« kreativ tätig zu werden und dabei voneinander zu profitieren. In der Umgebung und Kultur der Verbundwikis wird das undurchdringliche Dickicht des Urheberrechts funktional irrelevant. Stattdessen werden Nutzerinnen und Nutzer ermächtigt, ihre eigenen Veröffentlichungsbedingungen zu bestimmen und ihr Wiki selbst zu kontrollieren.

Das Verbundwiki-Commons hat allerdings eine Schwachstelle: die Authentifizierung der digitalen Identität. Cunningham und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter nutzen u.a. die von Google und Twitter entwickelten Systeme, um sicherzustellen, dass eine Person tatsächlich die ist, als die sie sich ausgibt. Einige dieser Möglichkeiten zur Identifikation im Netz sind bei vielen Internetseiten voreingestellt. Und da es technisch kompliziert und aufwändig ist, zuverlässige Authentifizierungsverfahren zu entwickeln und dauerhaft zu betreuen, ist die Entscheidung, bereits Existierende zu nutzen, nachvollziehbar. Es heißt aber auch, dass derzeit das Verbundwiki von zwei Hightech-Giganten abhängig ist, wenn es einen einfachen Zugang bieten möchte.

Zurück zur Eigentumsfrage: Wir haben uns angeschaut, wie das Verbundwiki als neuartige Netzwerkplattform diese Frage angeht und sich dabei der Dynamik des konventionellen Eigentums entzieht (absolute Verfügungsgewalt, Unterordnung von Gemeinwohlaspekten). Das Beispiel kann künftige commons-basierte Plattformen inspirieren, verteilte, commons-basierte Alternativen zu den zentralisierten, eigentumsbasierten Plattformen zu denken: solche, die weder sozial polarisieren noch Nutzerinnen und Nutzer manipulieren noch die Privatsphäre verletzen noch Entscheidungsmacht konzentrieren. Die Annahme, dass nur über privates Eigentum (Urheberrecht, Patente) das Verhalten in der digitalen Welt geordnet und für »Innovation« gesorgt werden kann, ist einfach falsch.

Interessanterweise ähnelt die im Verbundwiki verankerte Idee der Anlage vieler Klöster: sie bieten gute und unterstützende Bedingungen für gemeinschaftliches Leben und schützen gleichzeitig persönliche Räume (vgl. Kapitel 5). Und damit sind wir zurück in der materiellen Welt, wo es zum Beispiel um die Nutzung von Grund und Boden geht. Auch dort wird das Recht kreativ angewandt, um Gemeinsames und Individuelles sowie das Wohl aller sorgsam aufeinander abzustimmen. Das Mietshäuser Syndikat ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel.

Mietshäuser Syndikat – Kapital neutralisieren und selbstbestimmt wohnen

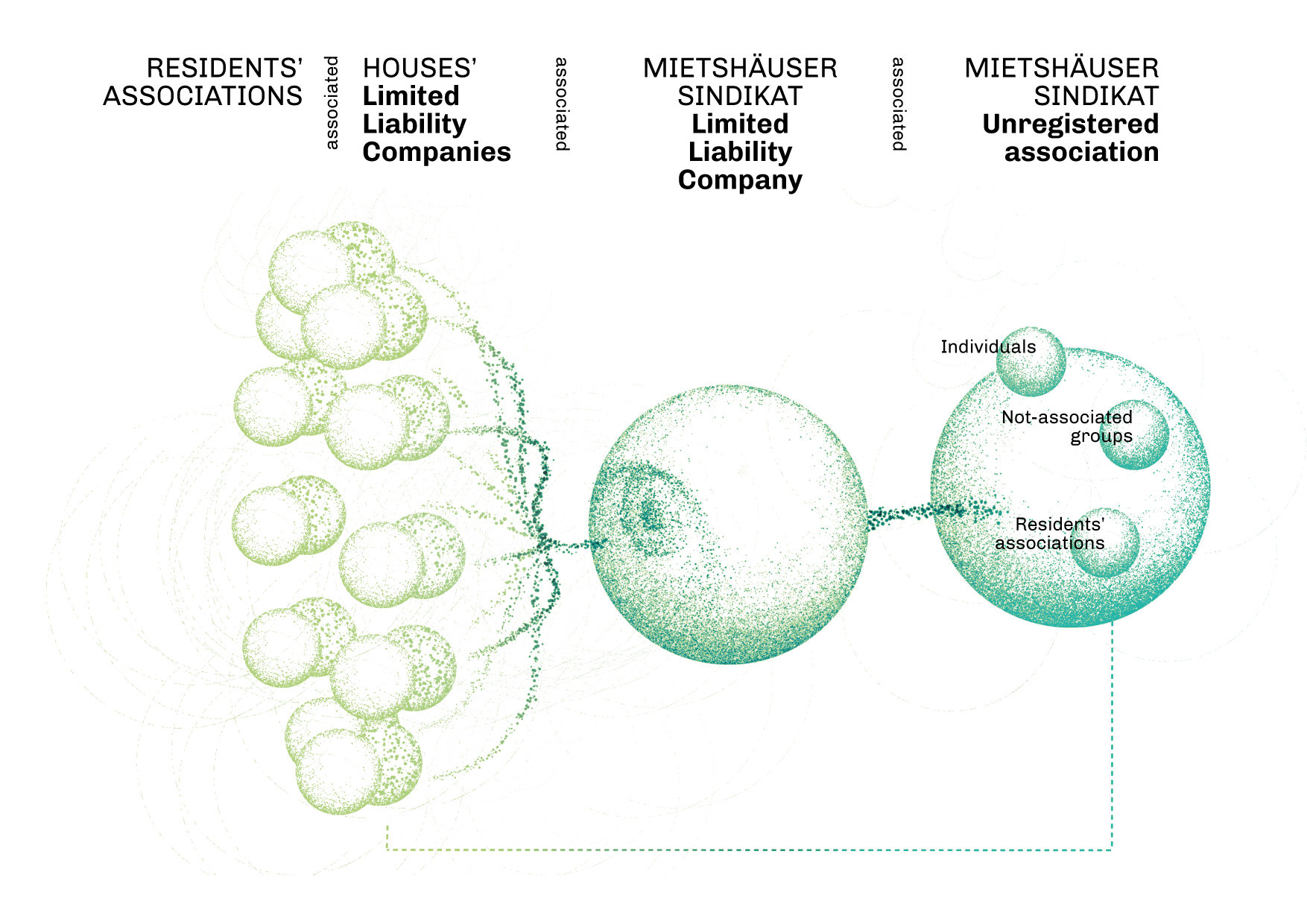

Angesichts erbarmungsloser Immobilienmärkte, auf denen es nicht ums Wohnen, sondern um Geldanlagen und mehr oder weniger skrupellose Spekulation geht, klingt schon die Idee von Wohnraum-Commons visionär. Genau dieser Idee aber hat sich das Mietshäuser Syndikat[24] verschrieben. Das Syndikat ist ein Verbund von Wohnprojekten, das seit 1987 von Freiburg im Schwarzwald aus in ganz Deutschland und in Nachbarländern (etwa Österreich oder die Niederlande) Fuß gefasst hat. Das grundlegende Anliegen des Mietshäuser Syndikats ist, Wohnraum dem Markt zu entziehen und dies in einem solidarischen Commons-Verbund von Wohnprojekten zu tun, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern als Gleichrangige verwaltet werden. Diejenigen, denen die Gebäude gehören, zahlen eine sogenannte »Kostenmiete« an sich selbst.

In Deutschland als einem Land, in dem Grund und Boden vorwiegend Privateigentum sind und als Kapitalinvestition gehandelt werden, ist besonders beeindruckend, was das Mietshäuser Syndikat in den letzten Dekaden geschafft hat. »Eigentlich«, so sagte uns ein Aktiver, »dürfte es uns gar nicht geben, denn wir verletzen grundsätzlich die ›Regeln des Marktes‹, jedenfalls nach standardökonomischen Vorstellungen«. Umso erfrischender ist es zu wissen, dass Dutzende Syndikats-Projekte florieren, die Menschen wohnen gern und selbstbestimmt dort. Niemand muss fürchten, dass »der Markt« dazu zwingt, die eigene Wohnung aufzugeben oder dass das Syndikat Wohngebäude verkauft und Menschen auf die Straße setzen wird. Im Laufe von mehr als 30 Jahren hat das Mietshäuser Syndikat über 130 Immobilien aus dem Markt genommen. Dadurch steht mehr als 2.900 Menschen dauerhaft erschwinglicher Wohnraum in kollektiver Eigentümerschaft zur Verfügung. Zwischen 2013 und 2015 hat sich die Zahl der Wohnprojekte fast verdoppelt, von 50 auf 95. Ende 2018 zählten schon 136 Hausprojekte und 17 Projektinitiativen zum Verbund.

Auf den ersten Blick erscheint das Mietshäuser Syndikat wie ein Projekte-Sammelsurium. Es gibt klassische, vielfältige Wohngemeinschaften, ein Projekt für Seniorinnen und Senioren, umgewidmete Gebäude, die einst gewerblich genutz wurden, ein großes Wohngebäude für Alleinerziehende und eine umgebaute Kaserne, in der heute mehr als 200 Menschen wohnen. Auch wenn sich alle in Form, Größe und Gestaltung unterscheiden und oft viele Kilometer voneinander entfernt liegen, eint sie die Idee, das, was Menschen zum Wohnen brauchen – Grund und Boden, Gebäude und Wohnungen –, dem Markt zu entziehen. Diese Idee, »Häuser und Grundstücke als Gemeingut zu organisieren, ist nicht neu«, schreibt Stefan Rost, einer der Gründer, und verweist auf die historische Rolle von Wohnungsbaugenossenschaften und Bauvereinen.[25] Ungewöhnlich ist das Syndikat wegen seiner besonderen sozio-rechtlichen Struktur und der Ausrichtung auf dauerhafte Entkommodifizierung. So wurde es den »Mieterinnen und Mietern« möglich, die Zumutungen des gerade in den Städten aus dem Ruder laufenden Wohnungsmarkts gegen gute Wohnqualität mit stabilen Zukunftsaussichten zur »Kostenmiete« zu tauschen. Die monatlichen Beiträge sind keine »Mieten« im herkömmlichen Sinne. Sie entsprechen den laufenden Kosten für den Betrieb, den Rücklagen für Reparaturen und Sanierungen zuzüglich der Beiträge zum Solidaritätsfonds. Grundsätzlich sind sie von den Preisen am Immobilienmarkt abgekoppelt.

Kern ist also, dass der einmal dem Markt entzogene Wohnraum über Generationen hinweg unverkäuflich bleibt. Das ist weder einfach noch selbstverständlich. Wenn die Kalkulation aus der Gründungsphase eines Projektes nicht aufgeht, wenn Hypotheken abbezahlt werden müssen oder steigende Immobilienpreise einen Verkauf des Objekts attraktiv erscheinen lassen, dann geraten auch Genossenschaften oder Hausprojekte in Versuchung, die Immobilie wieder zu verkaufen. Oft schon wurde das idealistische Erbe der Gründergeneration letztlich veräußert, weil nachfolgende Generationen entschieden, das über Jahrzehnte gemeinsam aufgebaute Vermögen zu Geld zu machen und unter sich aufzuteilen. Aus dieser wohlbekannten Dynamik ergab sich die entscheidende Frage: Wie kann ein selbstverwaltetes Commons daran gehindert werden, dauerhafte Vermögenswerte zu veräußern? »Man kann sich ja nicht einfach selbst überwachen«[26], sagt Jochen Schmidt, Mitglied des Syndikats. Andererseits können und wollen Commoners ihre Souveränität nicht aufgeben und nicht auf externe Kontrolle setzen (so ist eines der leitenden Prinzipien des Syndikats die sogenannte »Projektautonomie«). Zudem wäre fraglich, wem gegenüber sie die eigenen Befugnisse aufgeben würden und wem sie sie übertragen könnten? »Wenn aber Commons Commons bleiben sollen, sind Regeln und Formen zu finden, die die […] Rückführung auf den Kapitalmarkt verhindern,« wie Stefan Rost treffend formuliert.[27] Diese Formen mussten aus dem Syndikat heraus gefunden werden. Und genau das ist geschehen.

Das Mietshäuser Syndikat hat zu diesem Zweck ein ausgeklügeltes Rechtskonstrukt entwickelt, das jeglicher Intuition zu widersprechen scheint. Den Eigentumstitel für jede Immobilie hält nicht allein der entsprechende Hausverein und auch keine Genossenschaft. Vielmehr wird für jedes Projekt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet. Jede dieser GmbHs hat nur zwei Gesellschafter: den entsprechenden Hausverein und das Mietshäuser Syndikat, das zu diesem Zweck eine Holding GmbH, die »Mietshäuser Syndikat GmbH« gegründet hat. Über dieses Arrangement erhält das Mietshäuser Syndikat eine Wächterfunktion, wobei es über inhaltlich stark begrenzte Stimmrechte verfügt, die ausschließlich Grundsatzfragen betreffen. Ansonsten behalten die Hausvereine volle Selbstbestimmungsrechte. Diese Eigentümerstruktur – eine GmbH mit zwei Gesellschaftern – macht es also möglich, dass alle wichtigen Veränderungen der Zustimmung von beiden bedürfen: vom Hausverein und vom Mietshäuser Syndikat. Jeder der beiden hat Vetomacht. Auf diese Weise kann das Mietshäuser Syndikat als Kontrollinstanz fungieren, falls ein Hausverein zum Beispiel eine Immobilie verkaufen oder die Wohnungen zu Eigentumswohnungen machen möchte. Zudem wird eine einseitige Änderung des Satzungszwecks – etwa durch die Hausvereine – verhindert, denn solch schwerwiegende Entscheidungen dürfen nicht von einem einzigen stimmberechtigten Gesellschafter im Alleingang getroffen werden. Dank dieser gegenseitigen Vetomacht wird »Kapital neutralisiert«. Den Begriff der Kapitalneutralisierung hat Matthias Neuling in den 1980er Jahren geprägt.[28] Er bringt auf den Punkt, worum es geht: Geld darf nicht durchregieren. Auf dieser Grundidee beruht das Rechtskonstrukt des Mietshäuser Syndikats, das seit Jahrzehnten erfolgreich verhindert, dass Vermögenswerte, die einmal als Commons etabliert wurden, wieder zurück an den Markt fallen. Bemerkenswerterweise wurde sämtliche für den Gesamtverbund notwendige Arbeit durch freiwillige Beiträge geleistet (gemeinhin Ehrenamt genannt), mit Ausnahme einer bezahlten Kraft, die halbtags die Buchhaltung, die Mitgliederverwaltung und andere administrative Aufgaben erledigt.

Alle assoziierten Wohnprojekte nehmen ihre sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten in die eigenen Hände; sie alle sind rechtlich unabhängig. Auf Mitgliederversammlungen wird demokratisch über alle möglichen Belange entschieden – die Nutzungen, Vermietungen und Vertragsgestaltung, Renovierung, Finanzierung und vieles mehr. Nur bei fundamentalen Änderungen bezüglich der Immobilie selbst oder der Satzung steht das Syndikat als Wächterinstanz und Mitgesellschafter in der GmbH in der Mitverantwortung. Nur dann entfaltet das Rechtskonstrukt der Zwei-Gesellschafter-GmbH seine Wirkung. 100-prozentige Sicherheit, dass eine Immobilie nie verkauft wird, gibt es natürlich nicht, doch die Vetokraft in dieser Rechtsform sorgt dafür, dass alle gangbaren Alternativen zuvor genau ausgelotet werden. Der Erfolg gibt dem Modell recht. Bisher musste erst ein Projekt tatsächlich aufgegeben werden, und das lag eher an unsolider Grundfinanzierung als an Differenzen über das Ziel der Kapitalneutralisierung. Und noch eine weitere Leistung ist bemerkenswert. Diese Rechtskonstruktion hilft dabei, aus vielen unterschiedlichen Wohn-Commons einen Verbund zu schaffen. Wenn alle beteiligten Wohnprojekte unterschiedlich sind, wenn sie alle auf Dauer sorgend & selbstbestimmt wirtschaften und rechtlich unabhängig bleiben sollen, aber zugleich gemeinsam ein größeres Ziel verfolgen, ist fraglich, wie dieses Ziel auch dann verfolgt werden kann, wenn es unter den Projekten Unstimmigkeiten gibt. Auch dafür gibt es eine unterstützende Rechtsform: den nicht eingetragenen Verein (Mietshäuser Syndikat n.e.V.). Der n.e.V. ist Eigentümer der Mietshäuser Syndikat GmbH und hat drei Gruppen von Mitgliedern: Einzelpersonen, die der Idee verbunden sind, unterschiedliche Gruppen, die nicht zu den Mietshäuser-Syndikats-Projekten gehören, sowie die Hausvereine der einzelnen Wohnprojekte, die zum Syndikat gehören.

Mit konventionellen Begriffen ausgedrückt sind die Bewohner »Mit-Eigentümer« der Gebäude sowie »Mieter« einzelner Wohnungen, für die sie »Miete« zahlen. Doch diese Begriffe klingen, als ginge es um einen Wohnungsmarkt und als existierte ein »Preismechanismus«. Tatsächlich ist beides im Kontext des Mietshäuser Syndikats weitgehend irrelevant. Die Bewohnerinnen und Bewohner bestimmen gemeinsam selbst, wie viel sie auf Grundlage dessen zahlen, was sie brauchen, um ein Gebäude zu übernehmen und zu sanieren[29], um die Betriebskosten aufzubringen und um einen Beitrag zum Seinszweck des Mietshäuser Syndikats zu leisten. Damit behaupten sie Preissouveränität, ähnlich wie wir das vom venezolanischen Kooperativenverbund Cecosesola kennen.

In einem unserer Gespräche beschrieb ein Bewohner dieses besondere Verständnis des Habens so: »Selbstverständlich besitze ich mein Haus, und wir besitzen unseres.«[30] Es gilt beides zugleich. Einerseits hat seine Familie dauerhafte Nutzungsrechte an der Wohnung (ausgenommen das Recht, sie zu verkaufen), und andererseits haben alle im Wohnkomplex ein Gefühl und tragen Verantwortung für die gemeinsame Eigentümerschaft am Gebäude – wobei die Hürden, es zu verkaufen, sehr hoch liegen. Genau genommen ist der Kreis der Gemeineigentümer noch größer, weil im Prinzip alle Immobilien in allen 136 Wohnprojekten über die Holding-Struktur auch allen Mitgliedern des Mietshäuser Syndikats gehören und damit all denen, die Mitglied des nicht eingetragenen Vereins sind. Die Ebenen sind so verschachtelt, dass »mein« immer auch »unser« bedeutet und umgekehrt. Das meinen wir, wenn wir davon reden, dass die Beziehungshaftigkeit des Habens rechtlich verankert wird. Dem Mietshäuser Syndikat ist das in großem Maßstab gelungen. Seit über 30 Jahren hat niemand einmal geschaffene kollektive Vermögenswerte verkauft und sich privat auszahlen lassen. Dies ist Ausdruck einer veränderten Einstellung zum Eigentum, in der es eher um »existentiellen Mit-Besitz« als um »absolute Verfügungsgewalt« geht. Indem sie Wohnraum dem Markt entziehen und Verantwortung für dessen (für-)sorgende Bewirtschaftung gemeinsam tragen, haben die Beteiligten nicht nur ein Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem eigenen Wohn-Commons entwickelt, sondern auch zu Dutzenden Projekten im Syndikat.

Der sogenannte »Solidartransfer« zeigt, dass dies alles nicht nur leeres Gerede ist. Das Prinzip ist klar und verständlich: Bestehende Hausprojekte tragen zu einem Solidarfonds bei, aus dem neue Hausprojekte vor allem in der Anlaufphase unterstützt werden. Es folgt dem Muster Poolen, Deckeln & Aufteilen. Die Umsetzung ist unter anderem aus steuerrechtlichen Gründen im Einzelnen etwas komplizierter, weshalb der »Solidartransfer eine organisatorische Dauerbaustelle«[31] darstellt. Doch das Prinzip, in künftige Projekte zu investieren – Investitionen in die Zukunft weiterzugeben, statt »Kredite abzuzahlen« –, ist für Commons-Finanzierung ganz zentral. Es sorgt für eine größtmögliche Unabhängigkeit der Syndikatsprojekte vom Finanzmarkt. Wie auch der »unbezahlbare Know-how-Transfer von Altprojekt zu Neuprojekt«[32] unterstützt diese Zirkulation von Geld innerhalb des Verbundes nicht nur die Inklusivität, sondern auch, dass neue Projekte sich dem Verbund anschließen und gefördert werden können. In der konventionellen Finanzierung von Wohnraum haben Investorinnen und Investoren zu Beginn hohen Kapitalbedarf und beim späteren Verkauf hohe Gewinne. Das sorgt mit für die Explosion der Mieten insbesondere in den Ballungsräumen. Demgegenüber tragen Wohnraum-Commons die Finanzierung ihrer Projekte soweit als möglich gemeinsam (häufig kombiniert mit Bankdarlehen), wobei es – wie gesagt – nie darum geht, Profite zu generieren, sondern stets darum, mehr entkommodifizierten Wohnraum für selbstbestimmte Wohnformen verfügbar zu machen.

Diese Praxis der Solidartransfers im Syndikat unterstreicht, wie elementar die Unterstützung zwischen verschiedenen Commons für das Gedeihen des Commonsversums ist.

Der Erfolg des Mietshäuser Syndikats legt seit einiger Zeit nahe, dass eine »Zellteilung« sinnvoll sein könnte. »Je größer wir werden, umso komplexer werden wir, und umso mehr hat die Wächterorganisation zu tun«, überlegt Jochen Schmidt. Vielleicht müsse die Zahl der Projekte, die sich beteiligen könnten, irgendwann gedeckelt werden. Das sind keine schlechten Nachrichten. Im Gegenteil. So wird die Tatsache anerkannt, dass viel mehr Wohnraum-Commons auch mehrere Versionen von Wächter- und Verbundorganisationen brauchen und nicht nur eine einzige. Die Mitglieder des Syndikats diskutieren außerdem über eine Regionalisierung des Verbunds; auch das macht deutlich: Der Syndikatsgedanke verbreitet sich am ehesten durch nachahmen & dann Föderationen bilden.

Eigentum ›hacken‹ und Commons schaffen

In den drei bisherigen Beispielen konnten wir sehen, wie Commoners die Beziehungshaftigkeit des Habens verankern. Im Fall der Park Slope Food Coop wird per Satzung ein Konzept der Mitglied-Eigentümerschaft definiert und dadurch die finanzielle Beteiligung an der Koop mit einem monatlichen, unbezahlten Arbeitsbeitrag verbunden. Nur beides zugleich sichert volle Mitbestimmungsrechte. In der Welt des Federated Wiki macht eine geschickte Software-Architektur das Weitergeben von Inhalten bei gleichzeitiger Kontrolle über das eigene Wiki zur Voreinstellung. Die kluge Rechtsstruktur und die sozialen Praktiken im Mietshäuser Syndikatsverbund haben beigetragen, Immobilien dauerhaft dem Markt zu entziehen und Commoning zu unterstützen. Jedes dieser Beispiele läuft auf einen »Eigentums-Hack« hinaus.

Der Begriff des Hackens lässt sich bis zum Tech Model Railroad Club am Massachusetts Institute of Technology in den 1960er Jahren zurückverfolgen. Die Bastler suchten damals nach kreativen technischen Lösungen für Probleme, die ihr Hobby – der Modelleisenbahnbau – mit sich brachte. Sie begannen, die Umsetzung ihrer findigen Ideen »hacken« zu nennen. Der Begriff wurde später in der Szene der Amateur-Computerprogrammierung aufgegriffen. Dort war es üblich, Rechner aus Hardware-Teilen zusammenzubasteln, die die Programmierinnen und Programmierer irgendwie erworben und ausgeschlachtet hatten. Improvisation war gefragt. Der Journalist Steven Levy schrieb 1984 in seinem bahnbrechenden Buch Hackers: Heroes of the Computer Revolution: »Hacker glauben, dass man wesentliche Lektionen über Systeme – über die Welt – lernen kann, wenn man Dinge auseinandernimmt, wenn man sieht, wie sie funktionieren, und dieses Wissen nutzt, um neue und interessante Dinge hervorzubringen.« Wenn Sie von einem Gegenstand zunächst »die Bestandteile voneinander unterscheiden und bestimmen« und dann »versuchen, diese Teile in einzigartiger Weise zu kombinieren, um ein anstehendes Problem zu lösen«,[33] dann hacken sie. Hackerinnen und Hacker haben Spaß daran, für schwierige, komplexe Probleme möglichst elegante Lösungen zu finden. Und sie sind zudem unter ihresgleichen durch eine bestimmte Ethik eng miteinander verbunden (daher die Rede von der hacker-community) und dem Allgemeinwohl verpflichtet. Eric Raymond schreibt in seinem Hacker-Wörterbuch: Hackerinnen und Hacker glauben, dass sie »eine ethische Verpflichtung haben [...] ihr Fachwissen anderen zur Verfügung zu stellen, indem sie [...] wo immer möglich den Zugang zu Informationen und zu Computerressourcen erleichtern.«[34]

Diese Praxis und Ethik des Hackens wurde später von einigen Juristinnen und Juristen aufgegriffen. Für Commoners ist das wichtig, denn nicht selten müssen Rechtsformen, wie wir gesehen haben, »kreativ umgenutzt« werden. Nicht minder selten ist Rechtsbeistand nötig, um Commoning zu entkriminalisieren oder zum Durchbruch zu verhelfen. »Juristisches Hacking« (legal hacking) bedeutet im Grunde, bestehende Rechtsinstrumente so zu nutzen und zu kombinieren, dass sie einem anderen Zweck dienen als dem, für den sie ursprünglich entwickelt wurden. Wer sich ihrer im Commons-Kontext bedient, hat ähnliche Ambitionen wie die Computerpioniere der 1970er und 1980er Jahre: unter Rückgriff auf das konventionelle Recht und über einige kreative Umwege geeignete Rechtsformen zu finden, die Commoning unterstützen. Wie auch immer sie umgesetzt werden, legal hacking erfordert in der Regel einigen Mut, viel Kreativität und sehr gute Rechtskenntnisse.

Zwei berühmte juristische Hacks hatten weitreichende Folgen: die General Public License (GPL) und die Creative-Commons-Lizenzen. Die GPL wurde in den 1980er Jahren vom inzwischen legendären Pionier der Freien Software Bewegung, Richard Matthew Stallman, entwickelt. Dies war eine Reaktion darauf, dass Software für PCs aus kommerziellen Gründen zunehmend privat kontrolliert wurde. Aus einst freier Software wurde proprietäre. So konnten die jeweiligen Inhaber des Urheberrechts bzw. Copyrights – meist nicht die Programmierenden selbst, sondern Unternehmen – andere Programmierfachleute daran hindern, den Softwarecode einzusehen, zu nutzen, fortzuschreiben oder weiterzugeben. Für Menschen wie Stallman, damals am Massachusetts Institute of Technology beschäftigt, war das immens frustrierend. Schließlich wollte er das wichtigste Produktionsmittel des 21. Jahrhunderts, Softwarecode, der Allgemeinheit verfügbar machen und mit anderen daran arbeiten, bessere Programme zu schreiben – zum Nutzen aller. Um dies inmitten einer Flut proprietärer Software rechtlich abzusichern, nutzte Stallman – gut beraten von Juristen wie Eben Moglen – einen so einfachen wie einleuchtenden Trick. Mit der sogenannten General Public License (GPL) wurde eine Lizenz veröffentlicht, die genau wie andere Lizenzen zunächst darauf beruht, dass die Programmierenden nach dem Urheberrecht klassischer Weise darüber bestimmen, wie die Software weiter genutzt werden darf. Wenn sie ihren Code mit der GPL lizenzieren, verfügen sie damit allerdings, dass allen anderen erlaubt ist, ihn kostenfrei zu kopieren, weiterzugeben und zu verändern, ohne vorher die Erlaubnis der Urheberin oder des Urhebers einholen zu müssen. Die einzige Bedingung: Jegliche Versionen, die aus derart freigegebener Software entwickelt werden, müssen zu denselben Konditionen verfügbar sein. Der Effekt der Lizenz ist also viral; einmal in der Welt, verbreitet sie sich immer weiter.

Die GPL machte den Aufstieg von freier und quelloffener Software rechtlich möglich. Sie hat dafür gesorgt, dass zahllose Programme entstehen konnten, die die Informationstechnologien, das Internet, unsere Kommunikation und den Handel verändert haben. Vor allem aber hat sie freie Software als freie Software geschützt. Das heißt, freie Lizenzen sorgen dafür, dass Software frei bleibt und nicht wieder proprietär wird. So wie das Mietshäuser Syndikat dafür sorgt, dass die Immobilien nicht nur dem Markt entzogen werden, sondern auch dem Markt entzogen bleiben.

Auch die vom GPL-Erfolg inspirierten Creative-Commons-Lizenzen sind ein wichtiges Rechtsinstrument, das Commoning leichter macht. CC-Lizenzen ermöglichen den Urheberinnen und Urhebern vorab, kenntlich zu machen, dass ihre Werke – Texte, Fotos, Grafiken, Musikstücke und vieles mehr – weitergegeben, kopiert und verändert werden dürfen. Diese Voraberlaubnis sieht das klassische Urheberrecht gar nicht vor. CC-Lizenzen sind kostenfrei, standardisiert und öffentlich verfügbar. Sie können von allen Kreativen genutzt werden, um das Weitergeben und Weiterentwickeln ihrer Inhalte und Werke zu erleichtern. Wie Richard Stallman suchte auch Lawrence Lessig, Juraprofessor an der Harvard University und einer der Mitentwickler der CC-Lizenzen, nach Möglichkeiten, das Copyright beziehungsweise Urheberrecht so zu nutzen, dass das Weitergeben und Remixen von Werken legal bleibt. Nach einem ausführlichen Beratungsprozess mit Rechtsexpertinnen und -experten sowie den Kreativen selbst hat die Nonprofit-Organisation Creative Commons schließlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Lizenzen publiziert, die die Wiedernutzung von Werken unter bestimmten Bedingungen erlauben, etwa:

- nur für nicht-kommerzielle Zwecke (das entsprechende Kürzel lautet NC, non commercial);

- nur, wenn keine Änderungen am ursprünglichen Werk vorgenommen wer den (das Kürzel für »Keine-Bearbeitung« ist ND, no derivatives);

- nur, wenn das Werk unter denselben Bedingungen weitergegeben wird (das Kürzel dafür lautet SA, share alike).

Auch für die Autorin und den Autor dieses Buchs. Sie erleichtern die Weitergabe und Weiternutzung von Werken in inzwischen mehr als 170 Rechtssystemen in der ganzen Welt. Geschätzt stehen im Jahr 2018 mehr als eine Milliarde digitaler Dokumente unter CC-Lizenzen zur Verfügung.

Bis heute ist »juristisches Hacken« eine der wenigen wirksamen Strategien, um Commons im Kontext von Markt und Staat zu »normalisieren«. Die Wikipedia und tausende frei zugängliche wissenschaftliche Zeitschriften würden ohne den Schutz durch CC-Lizenzen beziehungsweise die GPL nicht existieren.[35] Mehr noch: »Der Code ist das Gesetz.« Mit diesem berühmt gewordenen Satz machte Lawrence Lessig Anfang der 2000er Jahre deutlich, dass letztlich die Software bestimmt, was Nutzerinnen und Nutzer an ihrem Rechner und online machen können. Die Wirkung der Software ist derart tiefgreifend, dass sie ihre eigene Rechtswirklichkeit schafft. Code kann daher auch zur Grundlage neuer Formen vernakulären Rechts werden, wie wir im Falle der Verbundwiki-Plattform gesehen haben. Die FedWiki-Software ermöglicht gegenüber dem konventionellen Wiki ein flexibleres, gemeinschaftsfreundlicheres Schreiben und Kuratieren. Auch die Bewegung der Plattformkooperativen ist um commoning-freundliches Software-Design bemüht. Hier entstehen Internetplattformen und mobile Apps als kooperative Alternativen zu Uber, Airbnb und Dutzenden anderer proprietärer, gewinnorientierter Plattformen.[36]

Plattform-Kooperativen

Digitale Netze bieten enorme Möglichkeiten, um sich auszutauschen und miteinander zu kooperieren. Leider haben Technologieunternehmen dieses Potenzial für ihre eigenen Zwecke genutzt. Sie lassen in üblich kapitalistischer Manier mit Hilfe digitaler Plattformen Tätigkeiten verrichten und Dienstleistungen koordinieren. Das Ganze nennen sie »Sharing Economy« und »Gig Economy«. In Wirklichkeit handelt es sich dabei einfach um eine neue Art des Marktwirtschaftens, die für (Mikro-)Vermietungen, Stückarbeit, Data-Mining und den Konsum entwickelt wurden.

Plattformen wie TaskRabbit und Mechanical Turk haben die Akkordarbeit in großem Umfang wieder eingeführt. Sie bieten Pennys für zahlreiche Mikroaufgaben an, die Computer nicht ausführen können, wie Bildmarkierung, Transkription oder Datenbereinigung. Andere Plattformen veranlassen uns, unsere Autos, unsere Wohnungen und unsere Zeit in vermietbare Vermögenswerte zu verwandeln, um sinkende Einkommen auszugleichen oder existierende aufzubessern. Mit Hilfe ausgeklügelter Computeralgorithmen nimmt in diesem Prozess der Druck auf die Bezahlung der »unabhängigen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer« ständig zu.

Diesem Trend wirkt seit 2015 die Plattform-Kooperativen-Bewegung entgegen, bislang ein Experimentierfeld. Ziel ist es, sozial konstruktivere Websites und mobile Apps zu entwickeln. Wenn Menschen ihre eigenen Plattformen als Kooperativen oder Genossenschaften besitzen und selbstverwalten können, argumentiert Trebor Scholz, einer der Protagonisten, werden sie angesichts gut kapitalisierter Technologieriesen wie Uber und Airbnb langfristig mehr Nutzen und Kontrolle ernten können. »Was wäre, wenn wir eine eigene Version von Facebook, Spotify oder Netflix besitzen würden«, fragt Scholz, »und wenn die Fotografen von Shutterstock.com die Plattform besitzen könnten, auf der ihre Fotos verkauft werden?«[37] Viele bemühen sich darum, genau das zu tun. Die Idee ist es, auf von Mitgliedern betriebene Websites und Plattformen für den Vertrieb von Fotos, Streaming-Musik und anderen Werken zu setzen, die die Produzierenden und Nutzenden selbst besitzen und kontrollieren können. Ein weiteres Beispiel für dieses Phänomen sind Apps, die von Stadtverwaltungen und lokalen Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam entwickelt werden. So hat beispielsweise die südkoreanische Hauptstadt Seoul eine Munibnb-Plattform entwickelt, um Wohnungen zu günstigeren Konditionen als Airbnb vermieten zu können. Mit den Einnahmen werden öffentliche Dienstleistungen unterstützt. Munibnb soll zudem beitragen, die Umwandlung von Wohnquartieren in »Geisterquartiere« zu verhindern, die vor allem touristisch genutzt werden. Dieses Problem betrifft »Städte von Welt« wie Amsterdam, London und Barcelona.

Obwohl sie noch in den Kinderschuhen stecken, sind Plattform-Coops ein vielversprechender Ansatz, um Monopolbildung, Ausbeutung und Datenüberwachung im digitalen Raum entgegenzuwirken. Sie stärken Eigenverantwortung und stehen für mehr Selbstbestimmung über die eigenen Arbeitsbedingungen.

Kunstgriffe, die juristischen Hacks ähneln, erlauben auch in anderen Bereichen einen commons-freundlichen Umgang mit dem konventionellen Recht. Die Quechua in Peru haben ein sogenanntes »Gebiet des indigenen biokulturellen Erbes« (Indigenous Biocultural Heritage Area)[38] entwickelt. Dadurch schützen sie ganze Landstriche von großer kultureller und agroökologischer Bedeutung und die immense Vielfalt einheimischer Kartoffelsorten. In Indien wurde mit der Digitalen Bibliothek Traditionellen Wissens (TKDL)[39] ein riesiges Archiv zur Dokumentation traditioneller indischer Heilmethoden aufgebaut. Dahinter steckt die Analyse, dass auf internationaler Ebene etwa 2000 Patente fälschlich anerkannt wurden und weiter anerkannt werden, nur weil das verfügbare medizinische Wissen in Sprachen wie Sanskrit, Hindi, Urdu oder Tamil weitergegeben wird. TKDL nahm Anfang der 2000er Jahre seinen Anfang, als Indien für die Aufhebung eines Patents zur wundheilenden Eigenschaft von Kurkuma stritt, welches in der traditionellen Medizin seit Generationen zum Einsatz kommt. Durch die systematische Klassifikation und Sammlung alter indischer Texte aus Ayurveda, Siddha, Unani oder Yoga in bürokratietauglichen Formaten und fünf internationalen Sprachen, nämlich Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch, werden mögliche Patentanmeldungen blockiert, die biomedizinisches Wissen, Pflanzen und therapeutische Praktiken privatisieren würden. TKDL basiert auf 359 Büchern aus der Indischen Medizin, die für insgesamt etwa 1.000 US-Dollar verfügbar und rechtlich gemeinfrei sind und von allen interessierten Personen und Organisationen abgerufen werden können.

Ein weiteres Beispiel ist der »Gemeinschaftsfonds zur Rechtsverteidigung bei Umweltkonflikten« (Community Environmental Legal Defense Fund, CELDF)[40], eine in Pennsylvania, USA, beheimatete Lobbyorganisation: Sie hat zahllose kommunale Satzungen und Chartas mitverfasst, um umweltschädliche Investitionen – etwa in Fracking – zu verhindern. Der Fonds hat zudem Musterstatuten für Bundesstaaten und Kommunen entwickelt, die die »Rechte der Natur« schützen wollen. All dies sind Versuche, konventionelles Recht so einzusetzen, dass Selbstbestimmung möglich bleibt und neue, bislang vernachlässigte Prinzipien zum Tragen kommen. Da Eigentum grundlegend dafür ist, wie »Ressourcen« genutzt werden dürfen, sind wir besonders an Möglichkeiten interessiert, die das Recht bietet, die Beziehungshaftigkeit des Habens zu verankern. Daher wenden wir uns nun weiteren beeindruckenden Erfahrungen zu, in denen es darum geht, die Nutzungsrechte an Saatgut neu zu bestimmen, denn kaum etwas Anderes ist so tief ins Netzwerk unseres Lebens eingebunden und eigentumsrechtlich so umkämpft.

Open-Source-Saatgut

Quasi aus dem Nichts, so scheint es, bringt Leben Leben hervor. Aus kleinsten Samen reift unsere Nahrung. Deshalb ist es keine Übertreibung zu sagen: Wer das Saatgut kontrolliert, kontrolliert das Leben, denn wer das Saatgut kontrolliert, kontrolliert die Lebensmittelkette. Seit die Agrarkultur vor circa 10.000 Jahren Einzug hielt, ist Landwirtschaft ein kunstvolles Ringen mit den lebendigen Kräften der Natur – mit Erde, Wasser, der Tierwelt und dem gesamten Ökosystem. Aus dieser Dynamik heraus erzeugen Menschen unter sehr verschiedenen Bedingungen unzählige Nahrungsmittel. Wenn Saatgut Leben ist, dann sind Bäuerinnen und Bauern die Hüterinnen des Lebens. Doch dieses lebendige Geflecht der Landwirtschaft befindet sich in einer Art Belagerungszustand: Große multinationale Konzerne versuchen, so viel Saatgut wie möglich ihr eigen zu nennen. Seit den frühen 1980er Jahren rühren sie die Trommel für »geistiges Eigentum« an pflanzengenetischen Ressourcen und setzen immer mehr Konzentration in der Züchtung und damit auch in der landwirtschaftlichen Produktion durch. Heute werden global mehr als 60 Prozent des gewerblich genutzten Saatguts von vier Unternehmen kontrolliert.[41] Das hat die Vielfalt des Saatguts, das zur Aussaat gebracht wird, reduziert und macht so die Landwirtschaft gegenüber Schädlingen, Krankheiten und dem Klimawandel anfälliger. In der Agrarindustrie wird Saatgut auf Profitabilität ausgerichtet und daher auf hohe Erträge getrimmt, die sich aber oft nur unter idealen Bedingungen und auf großen Flächen erzielen lassen. Gegen diesen Ansatz hat die unabhängige Produktion und (für-)sorgende Bewirtschaftung vielfältigen, an die lokalen Bedingungen angepassten Saatguts oft keine Chance.

Diese Konzentration auf dem Saatgutmarkt hat viele Bäuerinnen und Bauern radikal entrechtet. Unternehmen wie DowDuPont und Monsanto/Bayer benutzen seit Jahrzehnten ihre Oligopolmacht, um »Nutzungseinschränkungen« an Saatgut durchzusetzen. Sie nutzen Rechtsinstrumente – Patente auf Pflanzen, Lizenzen, Materialübertragungs- und Nutzungsvereinbarungen –, um festzulegen, wie Bäuerinnen und Bauern das Saatgut verwenden dürfen. So beinhaltet beispielsweise eine »eingeschränkte Benutzerlizenz«, dass Saatgut nicht auf bewahrt, nicht wiederholt ausgesät, nicht zur Züchtung oder zu Forschungszwecken verwendet werden darf. Lediglich die einmalige Aussaat ist erlaubt. Die Lizenzvereinbarungen können das Saatgutunternehmen zudem berechtigen, das bewirtschaftete Land zu betreten oder durch Zugriff auf Internet-Protokolle festzustellen, welches Saatgut wo benutzt wird. Die Zeiten, in denen Saatgutunternehmen das Saatgut verkaufen, sind vorbei. Heute wird Saatgut zur einmaligen Verwendung vermietet! Der Kern dieses Geschäftsmodells liegt in der absoluten rechtlichen Verfügung über die Quelle unserer Nahrungsmittel: in der Idee quasi unbeschränkter Eigentümerschaft über Leben. Und als seien dies der Restriktionen nicht genug, behandelt die Saatgutbranche alle gleich. Der industrielle Landwirt in den USA, der 1.700 Hektar bewirtschaftet und landwirtschaftliches Gerät mit 250 PS einsetzt, darf genauso viel oder wenig wie ein Campesino in Guatemala mit seinem Esel und seinen 2 Manzanas[42] . Beide können »gemietetes« Saatgut nur entsprechend der vom Konzern vorgegebenen Lizenzbedingungen verwenden, ähnlich wie Softwarenutzerinnen und -nutzer durch »Schutzhüllen«-Lizenzen der Softwarebranche eingeschränkt sind.[43]

Experten weisen darauf hin, dass die Privatisierung von Saatgut zu einem institutionalisierten Marktversagen führt, denn die private Kontrolle über Saatgut geht systematisch mit Fehlentwicklungen wie diesen einher: Monokulturalisierung der Landwirtschaft, oligopolartige Kontrolle des globalen Saatgutmarktes, mangelnde Innovation bezüglich angepasster, standortbezogener, dem Klimawandel trotzender Sorten.[44] »Die Konzerne haben geistige Eigentumsrechte über Genmaterial nicht nur benutzt, um Monopolrenten anwachsen zu lassen, sondern damit auch die Unabhängigkeit von Bäuerinnen und Bauern sowie die Integrität und Leistungsfähigkeit der Agrarwissenschaften aktiv untergraben«, schreibt Jack Kloppenburg, Saatgutaktivist und Professor an der University of Wisconsin-Madison.

Eigentumsansprüche an Saatgut sind nicht nur für Bäuerinnen und Bauern problematisch, sie betreffen uns alle, denn wir alle müssen essen. Das wirft viele Fragen auf: Wie können wir Saatgut (für-)sorgend bewirtschaften? Wie können die Technologien, die Saatgut unfruchtbar machen, überwunden werden? Wie kann man den über das Patent- oder Vertragsrecht durchgesetzten Verboten, Saatgut weiterzugeben, am besten begegnen? Es geht darum, eine Ethik zu verteidigen, in der das Weitergeben von Saatgut und die Saatgutsouveränität selbstverständlich sind.

Seit mehr als 30 Jahren haben sich Bäuerinnen und Agronomen, öffentliche Institutionen, Anwältinnen und Befürworter eines nachhaltigen Ernährungssystems diesen Fragen angenommen. Viele von ihnen versuchen, Saatgut von den Fesseln des Eigentumsrechts zu befreien; was häufig mit Auseinandersetzungen zu Grundbesitz- und Wasserrechten, Geschlechtergerechtigkeit und anderen Themen einhergeht. Zwei führende Organisationen in diesem Bereich sind La Via Campesina, ein internationales Netzwerk von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie indigenen Gruppen, und Navdanya, eine von Vandana Shiva gegründete Lobbyorganisation in Indien, die für »freies Saatgut« streitet. Diese und andere Organisationen mögen in Stil und Schwerpunktsetzung unterschiedlich sein, doch allen liegt daran, Saatgut als Commons zu schützen. Das beinhaltet, so Jack Kloppenburg, im Allgemeinen vier universelle Rechte:

- Saatgut soll auf bewahrt und erneut ausgesät werden dürfen (seit Menschengedenken eine Selbstverständlichkeit!).

- Saatgut muss weitergegeben werden dürfen.

- Saatgut muss für die Züchtung neuer Sorten nutzbar sein.

- Es soll eine breite Beteiligung an der Gestaltung der Politik geben, die Saatgut betrifft.[45]

Große Saatgutunternehmen untergraben diese Rechte durch die Nutzung des Eigentumsrechts, was ihnen erlaubt, Saatgut und alles, was damit verbunden ist, zu beherrschen. Wenn es also politisch und rechtlich so schwierig ist, Saatgut als Gemeingut zu behandeln, dann liegt die Selbsthilfe-Option nahe: die Schaffung eines eigenen, rechtlich geschützten Saatgut-Commons. Inspiriert vom Erfolg der GPL und der Freien und Open-Source-Software (FOSS), entschlossen sich daher einige Aktive der Saatgut-Szene, die Idee von »quelloffenem Saatgut« zu verfolgen. Daraus sind mit OSSI in den USA und OSSL in Europa unterschiedliche Richtungen des Engagements entstanden, die eigenständig sind, doch kollegial zusammenarbeiten. Die einen verfolgen die Strategie, ein auf Selbstverpflichtung basierendes gemeinschaftliches Ethos im Umgang mit Saatgut zu pflegen. Die anderen verfolgen den Ansatz, neue, GPL-ähnliche Lizenzierungen für Saatgut zu entwickeln. Schauen wir uns das genauer an.