Teil 2 – Commons verstehen und leben

Kapitel 6: Sorgendes & selbstbestimmtes Wirtschaften

Kapitelüberschriften

Im Silicon Valley gibt es eine Redensart: »Iss dein eigenes Hundefutter.« Das bedeutet: die Menschen im Unternehmen müssen die Software, die sie herstellen, auch tatsächlich nutzen, und zwar unter realen Bedingungen.[1] »Das eigene Hundefutter essen« soll sicherstellen, dass etwas tatsächlich funktioniert. Es ist aufschlussreich, dass die Software-Branche eine solche Redensart verwendet. Schließlich würden wir gern auf Tierfutter verzichten. Der Ausdruck erinnert an ein Problem, das sich in unserem gewöhnlichen Verständnis von Wirtschaft verbirgt: Produktion und Konsumtion voneinander getrennt zu denken und voneinander zu trennen. Dazu kommt ein Phänomen der Ultra-Spezialisierung: Entwerfen, Dokumentieren, Herstellen, Justieren, Entsorgen und vieles mehr sind voneinander getrennte Bereiche. Diese Spezialisierung geht mit mehr Bürokratie einher und bedeutet zudem, dass jede und jeder Angestellte von den Zulieferungen anderer abhängig ist, ohne die Komplexitäten der Beiträge der anderen wirklich zu verstehen. Dabei ist auch vielen Unternehmen längst klar, dass das, was sich erst in der Nutzung zeigt, frühzeitig und unter realen Bedingungen in die Entwurfs- und Produktionsprozesse integriert werden muss. Donald E. Knuth, der das Textsatzsystem TeX entwickelt hat, kam daher zu dem Schluss, »dass derjenige, der ein neues System entwirft, nicht nur der Umsetzer und der erste Nutzer in großem Maßstab sein muss; er sollte auch das erste Benutzerhandbuch schreiben. Die Abtrennung auch nur einer dieser vier Komponenten hätte TeX erheblich geschadet. Wenn ich mich nicht an all diesen Aktivitäten in vollem Umfang beteiligt hätte, wären buchstäblich Hunderte Verbesserungen niemals gemacht worden, weil ich nie darauf gekommen wäre oder wahrgenommen hätte, warum sie wichtig sind.«[2]

Gemeinhin gilt jedoch die Aufsplittung komplexer Produktionsprozesse als effizient. Sie ist die Norm. Genau wie die Trennung von Produktion und Konsumtion eine der Kernprämissen des Nachdenkens über »die Wirtschaft« ist. Realisiert sich diese Trennung nicht, gilt etwas nicht als »Wirtschaften«, sondern als Haushalten, als Projekt oder als Selbstversorgung. Das ist auch der Grund, warum Commoning als konkrete Praxis bedürfnisorientierten Schaffens und Bereitstellens von vielen Dingen, die wir zum Leben brauchen, gar nicht wahrgenommen wird.

Aus der ökonomischen Perspektive betrachtet, ist Commoning ein Akt der Selbstorganisation und des ständigen Lernens, dessen zentraler Zweck es ist, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Keinem anderen Zweck dient – nach den universitären Lehrbüchern – die Wirtschaft. Commoning als schöpferisches Handeln zeichnet sich dadurch aus, dass Dinge oder immaterielle Leistungen ausgehend von realen Bedürfnissen gemeinsam oder kollaborativ hergestellt und verfügbar gemacht werden. (Diese Formulierung ist etwas umständlich, doch im gängigen »Produzieren« schwingen die Kategorien der klassischen Ökonomie, die Marktorientierung und die Trennung der Wirtschaft von anderen Sphären, mit.)

Obwohl also Commons in der Wirtschaftswissenschaft meist ignoriert werden, bieten sie den Menschen einen Rahmen, in dem sie viel Nützliches herstellen: Nahrungsmittel und Kleidung, Wohnraum und Transportmittel, Maschinen und Mikroskope, Software und Hardware, Medikamente, Gesundheitsfürsorge und sogar Prothesen.[3] Es ist atemberaubend zu sehen, mit wie vielen Dingen Menschen sich und andere selbstbestimmt versorgen können, wenn sie ihre Interessen, Motivationen und ihr Handeln auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Die Muster, die wir in den Kapitel 4 und 5 beschrieben haben, helfen dabei, komplexe Prozesse zu koordinieren und zwar so, dass soziale wie wirtschaftliche Bedürfnisse Beachtung finden und das Herstellen (Produzieren) und Nutzen (Konsumieren) wieder besser integriert sind. In der digitalen Welt ist das bereits sehr verbreitet. Dort sind die Konsumierenden und Produzierenden oft dieselben (»Prosumierende«).

Aus der Perspektive des konventionellen Wirtschaftens betrachtet, sind Commons zudem »geld-light«. Sie können viele verwaltungstechnische Probleme umgehen, ebenso wie anwaltliche Beratung, können auf professionelles »Management von Humanressourcen« verzichten und weitgehend ohne Marketing auskommen. Wer braucht schon Werbung, wenn es darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen anstatt den Konsum anzukurbeln oder sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Commons brauchen vor allem Zeit, gute politische und rechtliche Rahmenbedingungen sowie die Kraft und die Fähigkeiten, Vertrauensräume aufzubauen und individuelle Motivationen zu fördern. Dann wird klar, dass die Bedürfnisse der Produzierenden und der Konsumierenden weitgehend deckungsgleich sind: wir alle wollen essen, trinken, uns kleiden, es warm haben, lernen, uns (fort-)bewegen, brauchen (Für-)Sorge, wollen etwas »Handfestes« tun und vieles mehr. Warum also sollte man die Interessen und Bedürfnisse der Produzierenden in eine Schublade stecken und die der Konsumierenden in eine andere und anschließend blind darauf vertrauen, dass »der Markt« sie schon irgendwie unter einen Hut bringt? Warum beginnen wir nicht – mehr als ein Beginn kann hier nicht beschrieben werden –, den gesamten Prozess als integrierte Unternehmung zu denken, in der Planung, Entwurf, Dokumentation, Herstellung, Bereitstellung, Nutzung, Zweitnutzung, Wiederverwertung usw. im Zusammenhang zu denken sind? Zudem muss die Vermittlung all dieser Prozesse nicht zwangsläufig als Serie komplexer, miteinander verknüpfter Märkte für Arbeit, Rohstoff beschaffung, Herstellung, Vertrieb, Werbung, Entsorgung etc. verstanden werden. Auch miteinander verknüpfte (nicht minder komplexe) Commons-Strukturen können gut funktionieren und dabei die Fallstricke vermeiden, die auf Ausbeutung, Auslagerung oder Verdrängung beruhen.

In Commons wird das, was Menschen brauchen, oft gemeinsam oder im offenen Austausch miteinander hergestellt und genutzt. Das geschieht häufig arbeitsteilig, aber ohne strikte Zuteilung von (hierarchisch organisierten) Rollen, was ein bedeutender Unterschied zur herkömmlichen Arbeitsorganisation ist. Ein weiterer Unterschied zur Unternehmensbürokratie liegt darin, dass Commoners die Erträge ihrer Arbeit behalten und/oder gemeinsam nutzen und/oder anderen zur Verfügung stellen. Damit dies gelingt, werden unterschiedliche Fertigkeiten, Talente und Kenntnisse gebraucht – wie im konventionellen Wirtschaften auch. Wissen grosszügig weiterzugegeben gehört in solchen Kontexten zum Standard, schließlich sollen Entwürfe eine hohe Qualität erreichen, die Methoden des Herstellens zeitnah angepasst und so die Ergebnisse ständig verbessert werden – und das ganz ohne Ausrichtung auf die Erwartungen von Investorinnen und Investoren, kurzfristige Gewinne zu realisieren. Aufgaben können rotieren, sodass Menschen ihre Arbeit nicht nach eng definierten Rollen und fest vorgegebenen Arbeitsplatzbeschreibungen organisieren müssen. (Arbeit wird hier selbst zum Ding – zur Ware – und drückt sich im Preis (der Entlohnung) aus.) Wer sich von den Marktzwängen befreit – so die Erfahrung vieler Commoners –, wird Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewinnen.

Neben der engeren Verknüpfung von Produktion und Konsumtion sowie bisher fragmentierter Produktionsschritte können Commons dazu beitragen, dass eine Tatsache anerkannt wird, die die moderne kapitalistische Ordnung ignoriert: dass (Für-)Sorge zur Konzeptualisierung des Wirtschaftens gehört (siehe S. 164). Seit dem Aufstieg des Kapitalismus werden (Für-)Sorge – neudeutsch Care – genau wie Commoning als etwas betrachtet, das außerhalb der Wirtschaft liegt. Das sind Dinge, die die Menschen in der »Freizeit« und auf eigene Kosten machen. In Commons findet diese Externalisierung nicht statt, daher ermöglicht Commoning eher, das Ganze des Lebens mitzudenken.

In diesem Kapitel beschreiben wir zehn Muster des »gemeinsamen, selbstbestimmten Wirtschaftens«, genauer gesagt des »bedürfnisorientierten Schaffens und Bereitstellens durch Commoning«. Es sind quasi Gewohnheiten, die sich in einer gelingenden Commons-Produktion finden. Sie manifestieren sich je nach Kontext auf eigene, unverwechselbare Weise, ähnlich wie unterschiedliche Pflanzen gedeihen, je nachdem ob sie schattig oder sonnig stehen, an einem Flussufer wachsen oder mit trockenen Böden zurechtkommen müssen. Wie auch immer die Umstände sein mögen, es ist ein sehr praktisches und problemlösungsorientiertes Unterfangen, Dinge und Leistungen bedürfnisorientiert herzustellen und verfügbar zu machen.

Der entscheidende Unterschied zwischen commons- und kapitalzentriertem Wirtschaften ist schlicht, was dabei herauskommt. In der kapitalistischen Marktwirtschaft wird das, was hergestellt wird, fast ausschließlich als vermarktbares Produkt begriffen; als Ware, deren Wert hauptsächlich über den Preis kommuniziert wird. In Commons ist das Wertverständnis auch durch Sozialbeziehungen, emotionale Bindungen und die konkreten Herstellungsverläufe und -geschichten aufgeladen. Da zudem die Rollen von »Produzierenden« und »Konsumierenden« verschwimmen (mitunter gar verschwinden!), ändert dies nicht weniger als den Charakter der »Produkte« selbst. Was hergestellt wird, soll nicht zwingend verkauft werden, schon gar nicht massenhaft und zum höchstmöglichen Preis. Es soll nicht unsere Konsumfantasien befriedigen und auch nicht rechtzeitig kaputtgehen, nur damit der Zyklus von neuem beginnen kann (Stichwort »geplante Obsoleszenz«). Bedürfnisorientiertes Herstellen und Verfügbarmachen durch gemeinsames und selbstbestimmtes Wirtschaften bedeutet: nützliche, haltbare Dinge zu produzieren, die für die Menschen, die sie herstellen und nutzen, auf Dauer Bedeutung haben – deswegen handelt es sich bei den Endergebnissen nicht um »Waren« oder »Güter« (das sind Begriffe aus der klassischen bzw. neoklassischen Ökonomie), sondern um etwas Anderes: Commoners sind – wie schon erwähnt – emotional mit ihren Wäldern, dem Agrarland, städtischen Räumen, den Beständen, um die sie sich kümmern, dem Code, den sie pflegen, verbunden, so dass dies oft Teil ihrer Kultur, ihres sozialen Lebens, ihrer Identitäten wird. Deshalb nennen wir das, was in Commons entsteht, care wealth: durch (Für-)Sorge geprägtes Vermögen. Commons-zentrierte schöpferische Prozesse zielen nicht auf maximale Effizienz, Profit oder ein höheres Bruttoinlandsprodukt. Es geht einfach darum, Bedürfnisse zu befriedigen und zu einer stabilen, fairen, zufriedenstellenden und ökologischen Lebensweise beizutragen. Diese Art des Wirtschaftens unterliegt keinem Wachstumszwang – ausgenommen dem Antrieb, immer mehr ausbeuterische oder kostenintensive Marktpraktiken zu verdrängen oder zu ersetzen.

Die meisten Fragen oder Probleme, mit denen sich Menschen in der vorherrschenden Wirtschaftsweise quasi zwanghaft beschäftigen – Wachstum, Wettbewerb, Marktanteile, intellektuelle Eigentumsrechte, Werbung, Branding, Erschließung neuer Märkte und vieles mehr – spielen in Commons kaum eine Rolle. Menschen sind hier eingeladen, Ökonomie neu zu denken und ihre Sichtweisen und Anliegen neu auszurichten. Sie können sich auf etwas Anderes konzentrieren als auf das, was in der kapitalistischen Marktwirtschaft üblich geworden ist: auf die Befriedigung tatsächlicher statt künstlich erzeugter Bedürfnisse. Auf Sicherheit. Auf ein Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit. Auf sinnstiftendes Leben. Darauf, dass die Vision von Freiheit, Fairness und Nachhaltigkeit lebendig wird.

Die größte Veränderung, die mit einer Commons-Ökonomie einhergeht, ist eine Verschiebung weg von der Wirtschaft als autonome, globalisierte Supermaschine und hin zu einem Wirtschaften, das dem Leben gerecht wird, sich auf seiner eigenen Grundlage reproduzieren kann und das menschliche Maß respektiert. Während dies geschieht, wird ein Beziehungsgeflecht gewoben, das die Weisheit des Ökophilosophen Thomas Berry bestätigt: »Das Universum ist eine Gemeinschaft von Subjekten, keine Ansammlung von Objekten.«[4] Der Unterschied zwischen Commons und kapitalgetriebenen Märkten könnte kaum prägnanter benannt werden.

So ermutigend diese Grundideen auch sind, so schwierig ist es, geeignete Strukturen zu entwerfen und entsprechende soziale Dynamiken zu stärken, die dann verfügbar sind, wenn sie gebraucht werden. Wir haben deshalb zehn wiederkehrende, robuste Muster herausgearbeitet, die dazu beitragen, eine stabilere Commons-Ökonomie zu gestalten:

Muster für Sorgendes & selbstbestimmtes Wirtschaften

Gemeinsam erzeugen & nutzen

(Für-)Sorge Leisten & Arbeit dem Markt entziehen

Das Produktionsrisiko gemeinsam tragen

Beitragen & weitergeben

Poolen, deckeln & aufteilen

Poolen, Deckeln & umlegen

Preissouverän Handel treiben

Konviviale Werkzeuge nutzen

Auf verteilte Strukturen setzen

Kreativ anpassen & erneuern

Durch Gemeinsames erzeugen & nutzen Bedürfnisse zu befriedigen, hat die Zeiten überdauert. Um Kosten gering und geteilte Anliegen hochzuhalten, entscheiden sich viele Menschen dafür, Informationen, Wissen und Geld gemeinsam zusammenzutragen oder Arbeitsräume, Werkzeuge und Infrastrukturen gemeinsam zu nutzen und auf dieser Grundlage arbeitsteilig aber gemeinsam zu produzieren. Dies zu tun ist so alt wie die menschliche Spezies und so neu wie das Internet.

Eines der bemerkenswertesten Beispiele der Gegenwart mag die Geschichte von Linux sein. Die hohen Kosten und die Komplexität des Unix-Betriebssystems hatten den Informatikstudenten Linus Torvalds frustriert. Daher entschloss er sich, eine Alternative zu entwickeln. Er nannte sie Linux, eine Kombination von »Linus« und »Unix«. Innerhalb weniger Jahre beteiligten sich Hunderte Programmiererinnen und Programmierer an der Fortschreibung des Codes, der für alle frei verfügbar gemacht wurde. Nach der ersten offiziellen Linux-Version (1994) und rund um dessen Kernstück – den Kernel, also das zentrale Modul eines Betriebssystems – entstand immer mehr Code. Aus der GNU-Community, die auf Initialzündung des Pioniers Richard Matthew Stallman seit Mitte der 1980er-Jahre freie Software programmierte, kamen elementare Beiträge.[5] Schließlich entstand ein hochentwickeltes Betriebssystem, das inzwischen zur grundlegenden Infrastruktur des modernen Lebens gehört. Einfach ausgedrückt: das Linux-Netzwerk hat etwas verwirklicht, was als klassisches Muster des Commoning bezeichnet werden kann: Gemeinsam erzeugen & nutzen.

Wie auch bei anderen Fragen, die wir in diesen Kapiteln diskutieren, kommt es auf das »&« an. Das Muster heißt gemeinsam erzeugen & nutzen, nicht einfach »Gemeinsam nutzen«. Wer wie ein Commoner denkt, sieht in dem, was hergestellt wird, und im Herstellungsprozess selbst etwas, an dem sich andere beteiligen können und das selbst, gemeinsam sowie potenziell, auch von anderen genutzt werden soll. Es geht also nicht primär darum, etwas für den eigenen Gebrauch oder für den simplen Konsum Dritter zu produzieren. Es geht darum, unsere Bedürfnisse auf eine Weise zu befriedigen, dass die anderer Menschen immer im Blick bleiben, dass sie potenziell ebenso befriedigt werden können. Daher wird zum Beispiel für kreative Werke das Urheberrecht genutzt, um viele Nutzungsrechte freizugeben – etwa Texte weiterzugeben, vielseitig zu verwenden oder zu verändern. Kontrolliert wird oft nur noch, ob ein einmal freigegebenes Werk auch auf Dauer frei bleibt, ob es also auch weiterhin mit zu nutzen und weiterzugeben ist. Commoners möchten andere nicht einschränken. Sie möchten so viele Menschen wie möglich an einem commons-zentrierten Wirtschaften beteiligen. Gerade in Online-Kontexten ist das höchst attraktiv, denn wie Linus Torvalds in der Anfangszeit des Internets bereits gewahr wurde: je mehr, desto schöner ist die Party. Je mehr Menschen etwas machen, umso besser. Dieses »Machen« ist im Commons-Kontext nicht nur ein »Selbermachen« – ein Do it Yourself (DIY) –, sondern ein gemeinsames Tun – Do it Together (DIT) – direkt vor Ort oder indirekt in losen Verbünden von kleinteiligen Strukturen und Initiativen, die nicht direkt miteinander konkurrieren, sondern sich eher gegenseitig befruchten – sofern sie sich nicht vom Markt abhängig machen und sich auf ihrer eigenen Grundlage tragen. Dies erklärt, warum beispielsweise die Höfe der solidarischen Landwirtschaft (SoLaWis) kein Interesse daran haben, andere SoLaWis in der Region daran zu hindern, sich zu gründen und zu stabilisieren. Wir hören oder lesen kaum davon, dass eine SoLaWi mit einer anderen »konkurriert«. Eher im Gegenteil. Die Kapazitäten einer einzelnen SoLaWi sind begrenzt. Die größten produzieren circa 300 Ernteeinheiten, die meisten deutlich weniger. SoLaWis vernetzen sich. Mitglieder möchten, dass andere SoLaWis sich gründen, zumindest solange, bis alle einfachen Zugang zu einer SoLaWi in unmittelbarer Umgebung haben. Bis jedoch alle SoLaWi-Gemüse gemeinsam erzeugen & nutzen können, sind noch sehr viele knifflige Kooperationsfragen zu lösen und noch sehr viele Flächen in SoLaWi-Äcker umzuwandeln. Gelingt dies, werden die Gemüseabteilungen etlicher Supermärkte genau wie so mancher energieintensive Gemüseimport nicht mehr gebraucht.

Das Muster gemeinsam erzeugen & nutzen zeigt sich in endlosen Variationen. Es ist das übliche Vorgehen in Makerspaces[6], Repair-Cafés und FabLabs rund um den Globus. Sie bringen Hackerinnen und Hacker, Technik-Profis, digitale Künstlerinnen und Künstler sowie Amateurinnen und Amateure zusammen, um gemeinsam zu experimentieren, zu basteln, zu testen und Dinge herzustellen. Und dies auch noch geldeffizient. Einer Studie des Cedifa (Center for Digital Fabrication) zufolge kann man in 7 Tagen und mit einer Basisinvestition von nur 5.000 US-Dollar ein FabLab eröffnen, wenn es auf Commons-orientierte Ansätze setzt, u.a. auf Nutzung von Open-Source-Software.[7] Commoning ist geldeffizient. Auch deswegen ist sehr viel möglich. Open-Design- und -Manufacturing-Gemeinschaften bauen in dieser Weise Möbel, Open-Source-Fahrzeuge sowie elektronische und landwirtschaftliche Geräte. Mancherorts liegt der Fokus auf der gemeinsamen Nutzung, andernorts auf dem gemeinsamen Erzeugen. Die Beliebtheit beider Ansätze ist in den mehr als 260 offenen Werkstätten in deutschsprachigen Ländern zu sehen[8], wo Hobby-Handwerker und Handwerksmeisterinnen, Jugendliche und Menschen, die sich ausprobieren wollen, mit Holz, Metall, elektronischen Geräten, Sieb- und 3-D-Druckern arbeiten. Praktisch alles, was normalerweise aus einer Fabrik kommt, kann gemeinsam produziert werden: Bokashi-Eimer zum Kompostieren in der Stadt, Lastenfahrräder und solarbetriebene Autos, Lampen, Mikroskope und Motherboards, Stoffe, Toiletten, Ersatzteile und Möbel. Rund um die Welt reparieren Freiwillige in mehr als 1.300 »Reparaturcafés« defekte Haushaltsgeräte und Hausrat und erfüllen dabei eine 2009 in den Niederlanden von der Journalistin und Bloggerin Martine Postma vorgestellten Idee mit Leben.[9] Die offenen Werkstätten und Reparaturcafés sind Orte für kollektives Denken, Lernen und der Bildung von Gemeinschaften. Zahllose Gegenstände, die sonst als Abfall gelten, werden dort kreativ angepasst & erneuert.

In einem Commons ist Arbeit nicht vorrangig eine veräußerbare Einheit; sie ist nicht einfach Lohnarbeit. Vielmehr steht ein Tätigsein im Mittelpunkt, das sich aus dem Bedürfnis, produktiv sein zu wollen, aus den Leidenschaften und Anliegen der Menschen speist; es ist ein Tätigsein, das unser Menschsein ausmacht. Dafür müssen wir zunächst anerkennen, dass wir Menschen in vielfacher Weise bedürftig sowie voneinander und von der Natur abhängig sind.[10] Die Geographin Neera Singh bezeichnet die tätige Verpflichtung, die wir meinen, als »affektive Arbeit«,[11] weil auch Liebe, Zuwendung und Sorge im Spiel sind – und natürlich ein Bewusstsein für die Dinge, die einfach getan werden müssen. Das zeigt sich in vielen Lebensbereichen, wenn Menschen einen Wald pflegen oder verteidigen, wenn sie Kinder oder betagte Eltern betreuen, in ungezählten Stunden ein Web-Archiv gestalten und kuratieren, handwerkliche Fähigkeiten geduldig vermitteln oder mit Leidenschaft Wissen weitergeben. Im Commoning ist diese Form des Sorgetragens oft verbunden mit einer Verpflichtung auf eine gemeinsame Aufgabe. Doch (Für-) Sorge – im Englischen care – ist nicht nur für Commoning zentral, sondern im Wortsinne lebensnotwendig für die Gesellschaft als Ganzes. (Für-)Sorge hält uns zusammen. Nirgends zeigt sich das besser als im Alltagsleben, wenn Eltern – insbesondere Frauen – kochen, Windeln wechseln und ihre Kinder, Verwandten oder auch Fremde unterstützen. Ein Bewusstsein für die elementare Rolle (für-)sorgenden Tätigseins rückt die Idee des Haushaltens zurück in den Mittelpunkt der Wirtschaft. Nicht umsonst ist das Wort ›Ökonomie‹ abgeleitet vom griechischen oikos (Deutsch: Haushalt). »Es ist wie mit der Sonne: Care spendet nicht nur Wärme und Licht, sondern ist der Bezugspunkt der Wirtschaft, um den sich alles dreht«, schreiben Vordenkerinnen.[12] (Für-)Sorge wird lebendig, wenn Menschen einer Aufgabe mit ihrem gesamten Menschsein begegnen. Das ist kaum damit vereinbar, dass Arbeit vorwiegend als Mittel zum Geldverdienen gesehen und Tätigsein selbst zur Marktressource wird. (Für-)Sorge verwandelt ein bloßes Wirtschaftsgut in etwas, das auch gepflegt und umsorgt wird. Was daraus entsteht, ist nicht einfach eine Sache, ein Gut oder eine Ware. Man könnte es genauer als durch (Für-)Sorge geprägtes Vermögen bezeichnen. Im Englischen care-wealth. Im Gegensatz zu einer Ware, deren Wert durch den Preis ausgedrückt ist, ergibt sich der Wert des durch (Für-)Sorge geprägten Vermögens aus Zeit, Zuwendung und Verbundensein. Er ist aufgeladen mit Erinnerungen, Bedeutungen und Gefühlen, die keinen Preis haben. Die soziale Energie, die das durch (Für-)Sorge geprägte Vermögen umgibt, ähnelt dem Ring des Magnetfeldes, der um eine bewegte elektrische Ladung pulsiert. Es überrascht daher nicht, dass viele Gemeinschaften zu »heiligen Orten« oder anderen Kristallisationspunkten ihrer (Für-)Sorge eine besondere Beziehung pflegen – zu einem öffentlichen Platz, einem Flussufer oder einem uralten Baum. Bestimmte Schauplätze des Commoning – eine Lebensmittelkooperative, ein Waldstück (etwa der Hambacher Forst), eine gemeinsame Website – werden Bedeutungsträger und Resonanzquelle, wenn Menschen sich mit Herz und Seele dafür engagieren – und nur dann.

(Für-)Sorge, die ohne Zwänge beigetragen, gemeinsam geleistet oder aufgeteilt wird, ist kein Ergebnis von Commoning – sie ist eine ihrer Triebkräfte. Ihre Kraft kommt überall zum Tragen, sogar in Märkten. Der Unterschied ist, dass in der kapitalistischen Marktwirtschaft (Für-)Sorge zwar gern angenommen, nicht aber in den Mittelpunkt gestellt und unterstützt wird. Zudem sind die Mittel der Unterstützung begrenzt, denn finanzielle Anreize wie Gehälter, Gebühren oder Subventionen sind ungeeignet, eben jene intrinsischen Motivationen hervorzubringen, von denen authenthische (Für-)Sorge abhängt. Bei Marktanreizen geht es hauptsächlich darum, Ergebnisse mit mess- und fassbaren ökonomischen Vorteilen zu erzeugen. Je mehr und je schneller, desto besser. Sorgende Tätigkeiten und Commoning versuchen demgegenüber auch für unser inneres Selbst sensibel zu sein. Commons öffnen somit Räume, in denen sich (Für-)Sorge besser entfalten kann.

Wir heben an dieser Stelle zunächst nicht auf die Unterscheidung »bezahlt versus unbezahlt« ab, sondern auf den qualitativen Unterschied zwischen (Für-) Sorge in selbstbestimmten Strukturen und einem fördernden Umfeld einerseits und Lohnarbeit, etwa Pflegedienstleistungen unter Konkurrenzdruck, andererseits. Im dominierenden Wirtschaftssystem werden alle möglichen Sorgetätigkeiten zu Pflegedienstleistungen gemacht. Das hat gewiss gute Gründe, doch diese Art (Für-)Sorge zu organisieren, geht mit viel Bürokratie und mit einer Produktivitäts- und Messbarkeitslogik einher, die kontraproduktiv wirkt. Entsprechend beginnt die Planung der Pflege bei Dienstleistungsunternehmen nicht mit einem Plausch bei einer Tasse Kaffee – wie bei Buurtzorg –, sondern mit der Frage, welche »Leistungskomplexe« zu erbringen sind. In Deutschland sind Leistungskomplexe so etwas wie »kleine Körperpflege«, »große Körperpflege«, »Lagern/Betten«, »Darm- und Blasenentleerung«, »Beheizen der Wohnung« und 15 weitere mehr. Sie bestehen aus Einzelleistungen wie Waschen, Duschen, Kämmen, Nagelpflege und so weiter. Abgerechnet werden Pauschbeträge nach vorermittelten durchschnittlichen Zeitvorgaben für jede Einzelleistung.[13] Das geschieht unabhängig davon, wieviel Zeit tatsächlich gebraucht wird, denn die Entlohnung ist gedeckelt. Das Problem? Weder Pflegende noch Pflegebedürftige sind menschliche Roboter. Letztlich ist es unmöglich, menschliche Beziehungen und das Sorgetragen füreinander in ein Regime von Zeitplänen, Formularen und Produktivitätskennzahlen zu pressen. Ein großer Teil des Unbehagens über die »Situation in der Pflege« rührt genau aus dem Versuch, dies zu tun. Wenn nämlich Sorgearbeit einer Kalkulationsrationalität unterworfen wird, verliert sie ihren (für-)sorgenden Charakter.

Wir haben in Kapitel 1 am Beispiel von Buurtzorg gesehen, dass Gesundheitsversorgung und häusliche Pflege auch für sehr viele Menschen möglich ist, ohne diesen besonderen Charakter aufgeben zu müssen; und ohne dass das marktkonforme Denken sich auf Kosten der Menschlichkeit durchsetzt. Es kommt darauf an, was beziehungsweise wer im Mittelpunkt steht. Und es kommt auf die Organisationsformen an. Wenn (Für-)Sorge als Commons organisiert ist, dann leidet nicht die Qualität. Im Gegenteil: Sie wird besser, weil Menschen mehr Freiheit gewinnen, sich auf die je individuellen Situationen einzustellen, und mehr Zeit, ihnen angemessene Aufmerksamkeit zu schenken.

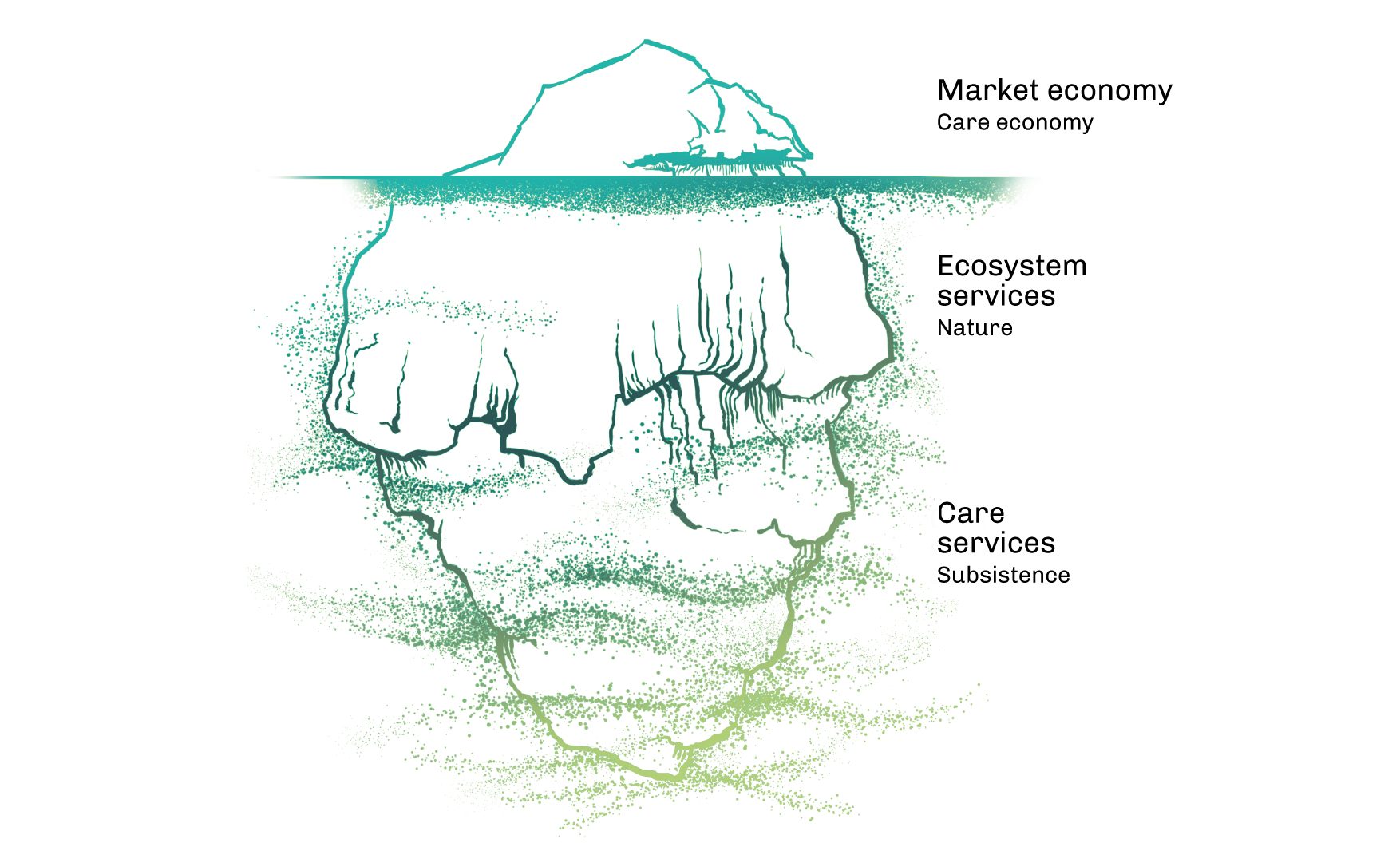

Zwar werden einige Care-Tätigkeiten, wie wir gesehen haben, zu – oft schlecht bezahlten – Dienstleistungen am Fürsorgemarkt (primär von Frauen, Migrantinnen und Migranten sowie nicht-weißen Minderheiten) geleistet, doch die meisten finden nach wie vor außerhalb der »formalen Wirtschaft« statt. In unserer Rede von »der Wirtschaft« ist dieser Bereich komplett »externalisiert«. Ökonominnen und Ökonomen haben ihn in den Bereich des Privaten delegiert. (Für-)Sorgendes Tätigsein wird einfach nicht als Gegenstand des Wirtschaftens betrachtet. Ein Blick in die Lehrbücher an den Universitäten genügt, um dies zu bestätigen. Diese Gleichgültigkeit macht den Beitrag von Care-Tätigkeiten zur Befriedigung grundlegender Bedürfnisse und zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen, wie beispielsweise intergenerationelle Unterstützung, unsichtbar. Die Ironie dabei: (Für-)Sorge und nicht marktförmig organisiertes Tätigsein sind nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die sogenannte »produktive Arbeit« schlichtweg unabdingbar. Keine Zivilisation könnte ohne sie funktionieren. Woher käme die nächste Generation von »Arbeitskräften«, wenn Familien sie nicht erziehen und ins Leben begleiten würden? Wie könnte eine Gemeinschaft existieren, wenn Menschen einander nicht als Nachbarinnen und Nachbarn begegneten und sich unterstützten? Nimmt man alle nicht-kommodifizierte Arbeit zusammen, die eine Gesellschaft am Laufen hält, wird offenbar, dass »geldvermittelte« Tätigkeiten nur die parasitäre Spitze »der Wirtschaft« sind. Diese Spitze ruht auf einem Fundament bedürfnisorientierter Herstellung und Bereitstellung von dem, was wir zum Leben brauchen (siehe Kapitel 6): auf der Arbeit in Privathaushalten und dem Tätigsein für das Gemeinwesen. Eine deutsche Journalistin beschrieb das in der einzigen Sprache, die viele zu verstehen scheinen: »Unbezahlte Arbeit ist Milliarden wert«.[14]

(Für-)Sorge leisten & Arbeit dem Markt entziehen bedeutet also, diesen vernachlässigten Bereich sichtbar zu machen und ins Zentrum ökonomischen Denkens zu stellen. Dazu gehört der (Für-)Sorgesektor genauso wie die Herstellung von Commons. Nur so können wir einer anderen Logik Nachdruck verleihen und darüber nachdenken, wie wir das Wirtschaften neu organisieren.

Commoning lädt dazu ein, auf eigene Vorteile zu verzichten anstatt persönliche Vorteile zu maximieren. Im Sorgetragen füreinander machen wir uns verletzlich, denn es ist deutlich, dass wir aufeinander angewiesen sind. Wir »opfern« Zeit, Energie und Aufmerksamkeit für angemessene Beziehungen – zu uns selbst, zu unserem Körper, zu anderen und zur Natur. Statt immer darauf aus zu sein, mit unserer Zeit und unserem Geld super-effizient umzugehen, räumen wir Menschen und Beziehungen Vorrang ein. So gesehen, fordern Commons nichts weniger als den Kern der Marktwirtschaft heraus: Sie setzen völlig andere Bewertungsstandards.

Wenn die ökonomischen Traditionsbewahrer kritisieren, dass Commons-basierte »Sorgemodelle« nicht »hochskalierbar«, also auf das große Ganze zu beziehen sind, dann geht dies an der Sache vorbei. Wir brauchen viele verschiedene kleine Lösungen, nicht wenige große. Wirkliche (Für-)Sorge soll in überschaubaren Zusammenhängen stattfinden, so dass sich authentische Beziehungen entwickeln können. Und selbst in größeren Systemen, die gewiss weiterhin eine Rolle spielen werden, gilt: Es geht nicht nur um die Erbringung von Dienstleistungseinheiten. Es geht darum, die Wirtschaft als »Oikonomie« oder »Ecommony« zu verstehen, denn wie Ina Prätorius vom Netzwerk Care Revolution titelt: »Wirtschaft ist Care«[15]. Zwei Generationen von Wissenschaftlerinnen und feministischen Ökonominnen[16] – etwa Diane Elson, Julie Nelson, Alicia Girón González, Adelheid Biesecker, Friederike Habermann und viele mehr – haben mit ihrer Kritik an den Unzulänglichkeiten der Mainstream-Wirtschaftswissenschaften bezüglich (für-)sorgender Tätigkeiten bahnbrechende Arbeit geleistet. In ihren Analysen deckt sich viel mit dem, was wir auch in der Welt der Commons beobachten. Beides wird ignoriert: Care und Commons. Beide Diskurse versuchen, die fehlerhaften Annahmen oder Konzepte der konventionellen Wirtschaftswissenschaften hinter sich zu lassen (den Homo oeconomicus oder die Idee, dass sich Wert im Preis ausdrückt). Für beide stehen menschliche Bedürfnisse und Beziehungen im Mittelpunkt. Es ist hinreichend belegt, dass Menschen, die sich den Bewertungsschemen des Marktes entziehen, häufig mehr Umsicht, Motivation und Qualitätsbewusstsein zeigen.[17] Das liegt unter anderem daran, dass Gehälter, Boni, Schmiergelder und andere finanzielle Anreize oft Signale senden, die Menschen erst dazu bringen, sich wie im Wettbewerb stehende, gar zynische Marktbeteiligte zu verhalten.

Wer nicht Nutzenmaximierer ist, kann es jederzeit werden. Commoning hat tendenziell den gegenteiligen Effekt. Es ermutigt Menschen, ihr Bestes zu geben und Vertrauen zu fördern. Indem wir (für-)sorgend tätig sind, werden wir zu einem Ich-in-Bezogenheit. Das klassische Beispiel dieser – in der Regel unbewussten – Dynamik ist die Blutspende. Schon in den 1960er Jahren stellte der britische Forscher und Vordenker des Wohlfahrtsstaates, Richard Titmuss, fest, dass Menschen, die freiwillig Blut spenden, mit höherer Wahrscheinlichkeit sichereres, gesünderes Blut haben als diejenigen, die dafür Geld erhalten.[18]

Unternehmen, so heißt es, schultern in der kapitalistischen Marktwirtschaft die Risiken für Produktion und Vermarktung (auch wenn Forschung und Entwicklung oft aus Steuergeldern subventioniert sowie Infrastrukturen, Gesundheitsoder Entsorgungskosten oft auf die Konsumentinnen und Konsumenten oder auf die Umwelt abgewälzt werden). Dies begründet, warum sie Gewinne einfahren. In einer Planwirtschaft trägt der Staat manche Risiken, oder sie werden schlichtweg ignoriert. In einem Commons hingegen, wo die Unterscheidung zwischen Konsumierenden und Produzierenden verschwimmt, übernehmen alle aktiv Beteiligten Mitverantwortung für die Risiken vor und während der Produktion. Die Risiken können Wetterextreme sein, die die Ernte bedrohen, Komplikationen in der Pflege einer gemeinschaftsbasierten WLAN- oder Telekommunikationsinfrastruktur oder die Unberechenbarkeit eines Prozesses, der letztlich zu einem erschwinglichen, anpassbaren Open-Source-Traktor führen soll – wie den LifeTrac von Open Source Ecology.[19]

Es gibt viele Möglichkeiten, Risiken gemeinsam zu tragen. Wer sich an Crowd funding-Kampagnen beteiligt, beschenkt im Grunde die Projektverantwortlichen, um eine neue Software-App zu programmieren, eine interessante Anbaukultur zu entwickeln oder eine soziale Leistung zu erbringen. Viele kleine »Geschenke« zusammengenommen werden zu einer kollektiven Investition. Die Risiken für die Einzelnen sind relativ, die potenziellen Vorteile für alle hingegen groß. Ganz ähnlich funktionieren viele SoLaWis in Deutschland. Dort gibt es einen Prozess, der »Bieterrunde« genannt wird und sehr einfach aufgebaut ist. Zunächst werden alle Mitglieder zu Beginn der Anbausaison über das benötigte Gesamtbudget für das Wirtschaftsjahr informiert. Die Mitglieder treffen sich zu einer Vollversammlung, diskutieren einzelne Aspekte des Budgets, Fragen werden gestellt, Antworten gegeben. Alle sollten sich gut informiert fühlen. Zudem wird meist ein Richtwert kommuniziert. Dann beginnt das eigentliche »Bieterverfahren«. Ab hier entscheiden alle Beteiligten selbst, welchen Beitrag sie leisten möchten oder können. Sie werfen ihre Gebote – das sind Zusicherungen für monatliche Beiträge über das gesamte Jahr – in den gemeinsamen Topf und zwar anonym. Oder sie nutzen eine App, und die aggregierten Gebote erscheinen sofort für alle sichtbar an der Wand. Wenn in der ersten Runde nicht genügend zusammenkommt, wird angesagt, welcher Betrag noch fehlt, und eine zweite Runde beginnt. Meist wird der benötigte Betrag in nur zwei Runden aufgebracht – dabei geben die einen mehr, die anderen weniger. So wird nicht nur die Produktion finanziert, sondern auch das Risiko gemeinsam getragen, ohne dass von Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten verlangt wird, dass sie den gleichen Betrag auf bringen. Solidarisch eben.

Wenn Menschen das Produktionsrisiko gemeinsam tragen, verändert sich alles: die Machtverhältnisse, die Entscheidungsprozesse darüber, was und wie produziert wird, die Geldflüsse und, offensichtlich, die Vermögensverteilung. Daher ist dieses Muster für die Überwindung einer kapitalgetriebenen Wirtschaftsweise und eines am Marktgeschehen ausgerichteten Denkens so wichtig. Ähnlich verhält es sich mit den nächsten Mustern. Sie drehen sich um die Frage, wie vorhandenes oder erzeugtes Vermögen zuzuweisen ist – im Fachjargon: Allokation. Bevor wir sie einzeln betrachten, helfen einige Begriffsklärungen, die Entscheidungen, mit denen Commoners konfrontiert sind, zu durchdenken und einzuordnen.

Zuteilungsmöglichkeiten in Commons

Sind Vermögen oder Talente erst einmal zusammengetragen, wird es interessant. Jetzt geht es um die Zuteilung. Was beigetragen wurde, kann gemeinsam genutzt werden – doch das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Dinge können so aufgeteilt werden, wie es vorab ausgehandelt wurde. Das erfordert, individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, was nicht auf gleich viele Anteile hinauslaufen muss. Wichtig ist, dass sich alle fair behandelt fühlen. Vielleicht wird das, was verfügbar ist, auch nach einer vorab von den Beteiligten vereinbarten Formel umgelegt. Diese wiederum kann damit zu tun haben, wie viel eine Person beigetragen hat ... oder auch nicht. Und schließlich gibt es die Möglichkeit, das, was in Commons produziert wurde, gegen Geld zu tauschen – also zu handeln. Eine solche Entscheidung sollte bewusst und umsichtig getroffen werden, denn sie könnte die Gruppe aus dem Paradigma des Commoning heraus- und in die Welt des Aufrechnens samt ihrer Fallstricke hineinkatapultieren.

Jede dieser Möglichkeiten für die Zuweisung und Verteilung gemeinsamen Vermögens unterstreicht oder verstärkt eine bestimmte Handlungsrationalität, was auf Dauer identitätsstiftend wirkt. Jede geht mit unterschiedlichen Erwartungen und Gefühlen unter den Beteiligten einher. Manche dieser Ansätze unterscheiden sich nur in Nuancen; andere haben Auswirkungen auf das Kernanliegen einer Gruppe, eines Verbundes oder Netzwerkes. Deswegen ist es sinnvoll, uns einiger elementarer Unterscheidungen bewusst zu werden.

Die erste hat mit den Eigenschaften eines Gutes[20] zu tun. Eine Schlüsselfrage lautet: Handelt es sich um etwas, das aufgebraucht werden kann (im wirtschaftswissenschaftlichen Jargon wird dies als »rivales Gut« bezeichnet; natürlich ist nicht das Gut rival, sondern es herrscht Rivalität zwischen den Menschen um die Nutzung des Gutes)? Oder handelt es sich um etwas, das nicht aufgebraucht werden kann (in der Wissenschaft als »nicht-rivales Gut« bezeichnet)? Im ersten Fall bedeutet es: Wenn eine Person eine Sache nutzt, wird es für eine andere Person weniger davon oder gar nichts geben, die Sache könnte nicht für alle reichen oder die Ressource übernutzt werden: beispielsweise Nahrungsmittel oder Wasser. Wenn ich einen Apfel esse, können Sie denselben Apfel nicht ebenfalls essen. Nur eine beschränkte Menge Wasser kann genutzt werden, um die Felder so zu bewässern, dass es für alle reicht. Nur eine für einen SoLaWi-Hof praktikable Anzahl von Haushalten kann sich dieser SoLaWi anschließen. Im Gegensatz dazu werden Inhalte kreativen Schaffens, Wissensbestände, Ideen, Informationen, Softwarecode oder Traditionen nicht verbraucht. Es ist unvernünftig, sie zu »rivalisieren«, denn wie oben beschrieben, steigt der Nutzwert dieser Dinge, je mehr Menschen sich beteiligen, mitunter stark an. Das gilt besonders dann, wenn diese Beteiligung durch digitale Netzwerke erleichtert wird, wie bei Linux oder Nextcloud. Wenn etwas nicht aufgebraucht werden kann, gibt es im Grunde kein Trittbrettfahrerproblem. Es gibt auch keine Gefahr der Übernutzung – höchstens eine Gefahr der Unternutzung. Die Herausforderung besteht allerdings darin, den Code, die Informationen oder die Musik zu kuratieren, die Arbeit daran gemeinsam zu finanzieren (siehe Kapitel 5) sowie Trolls daran zu hindern, die Kooperation zu stören. Auch hier zeigt sich die Idee des Pflegnutzens.

Die zweite grundlegende Unterscheidung ist sozialen Charakters. Soll der Austausch oder die Weitergabe von Ideen, Beiträgen, Tätigkeiten, Zeit, Dingen oder Geld gegenseitig oder nicht gegenseitig sein? Fachsprachlich: reziprok oder nicht-reziprok? Wird das Zusammengetragene, unabhängig davon, wer wie viel beigetragen hat, weitergegeben oder untereinander aufgeteilt – wie bei jedem Mitbringbüffet –, dann ist das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen nicht gegenseitig. Wer gibt, bekommt oder erwartet nicht notwendigerweise etwas im Gegenzug. Im Gegensatz dazu sind Umlegen und (Tausch-)Handeln reziprok. Hier beruht das Verhältnis zwischen Geben und Nehmen auf Gegenseitigkeit. Wer gibt, beiträgt oder verkauft, ist sicher, dass er oder sie etwas im Gegenzug bekommen wird. Wenn eine Beziehung auf Gegenseitigkeit beruht, wie beim Umlegen oder Handeln, dann ist das qualitativ und sozial betrachtet etwas vollkommen anderes als eine Beziehung, in der Geben und Nehmen entkoppelt sind – wie in der gemeinsamen Nutzung, beim Weitergeben oder Aufteilen. Schauen wir uns diese Unterscheidungen etwas näher an:

Geben und Nehmen sind entkoppelt

Weitergeben. Wir übersetzen damit das Englische sharing, gemeinhin als teilen übertragen. Weitergeben ist jedoch präziser. Wir verwenden den Begriff nur, wenn es um etwas geht, das durch die Nutzung nicht aufgebraucht wird – Ideen, Informationen, Code und so weiter. All dies weiterzugeben ist eine – in Commons gebräuchliche – Möglichkeit, Ideen, Informationen, Code und vieles mehr informell, flexibel oder völlig improvisiert zu verteilen.

Aufteilen. Auch dies ist eine Übersetzung des Englischen sharing, gemeinhin ebenfalls als teilen übertragen. Aufteilen ist jedoch präziser. Wir verwenden den Begriff nur für Dinge, die aufgebraucht werden können, wenn wir sie teilen oder gemeinsam nutzen. Gemeint ist eine Zuteilung von Lebensmitteln, Geld, Dingen, Land, Fahrrädern, Werkzeugen und vielem mehr, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Alle Beteiligten können Unterschiedliches erhalten – je nach Kontext und Bedürfnissen. Was die einzelne Person bekommt, ist nicht direkt an ihren Beitrag gekoppelt. Eine solche Definition des sharing (im Sinne von aufteilen) macht deutlich, dass die weitverbreitete Beschreibung der kommerziellen Tätigkeit von Uber und Airbnb als »Sharing Economy« verwirrend ist. Tatsächlich wird hier nicht aufgeteilt (nicht-reziprok), sondern im Mikromaßstab vermietet (reziprok).

Es scheint uns hilfreich, verschiedene Worte für das zu verwenden, was gemeinhin »teilen«/»sharing« genannt wird, da es um verschiedene Handlungen mit sehr unterschiedlichen Folgen geht. Einerseits geht es darum, Immaterielles und Informationen zu teilen. Diese Art des Teilens nennen wir weitergeben. Hier muss niemand etwas abgeben. Was weitergegeben wird, hat die gebende Person nach der Gabe noch immer. Andererseits geht es darum, Dinge im Wortsinne zu teilen – entweder indem wir sie zu unterschiedlichen Zeiten nutzen oder indem wir sie tatsächlich aufteilen. Hier muss etwas abgegeben werden. Auf die Differenz sind wir durch die Arbeiten des Wirtschaftspsychologen Michael Tomasello aufmerksam geworden.

Geben und Nehmen sind gekoppelt

Umlegen. Umlegen bedeutet, dass alle Beteiligten zu einem Vorhaben, das einen größeren, sozialen Zweck erfüllt, etwas beitragen und anschließend etwas zurückbekommen. Jedoch erhalten sie im Gegenzug nicht unbedingt denselben Wert für das, was sie geben, wie das bei einer Markttransaktion der Fall zu sein scheint. Typischerweise kommt ihnen eine vorab vereinbarte Leistung zugute. Was genau das ist, wird entweder nach Bedürfnissen oder nach anderen Kriterien entschieden. Versicherungsgemeinschaften und Sozialversicherungssysteme, wie wir sie in Deutschland kennen, sind klassische Beispiele.

Beim Umlegen beruht das Verhältnis von Geben und Nehmen eindeutig auf Gegenseitigkeit, nur entsprechen die Vorteile nicht exakt den Beiträgen. Stattdessen geht es um gemeinsam vereinbarte, das heißt sozial bestimmte Leistungen, denen die Mitglieder zu Beginn des Prozesses explizit zustimmen oder dann, wenn sie hinzukommen. Wer, wann wie viel erhält, wird zwar meist anhand präziser Einheiten berechnet, aber die Einzelnen erhalten dennoch unterm Strich unterschiedlich viel. Wie auch immer die Details des Verfahrens aussehen – entscheidend ist, dass alle am Umlageverfahren Beteiligten auch über die Regeln des Verfahrens mitbestimmen können. Ein Umlageverfahren in Commons ist ein Beispiel für Gegenseitigkeit, die von Gleichrangigen bestimmt wird.

Umlegen ist einer kommerziellen Transaktion in einigen Punkten ähnlich. Der Unterschied liegt darin, dass die Beteiligten im Allgemeinen ein Interesse aneinander haben und/oder sich an gemeinsamen Zielen ausrichten, die nicht nur monetärer Natur sind. Wenn Menschen sich miteinander auf ein Umlageverfahren verständigen, gibt es vermutlich eine gemeinsame inhaltliche oder soziale Ausrichtung, eine gemeinsame Geschichte oder starke Traditionen.

Handeln. Miteinander zu handeln beruht auf Gegenseitigkeit. Die Idee ist, dass die Dinge, die gehandelt werden, grundsätzlich gleichwertig sind, wobei ein Preis diese (vermeintliche) Gleichwertigkeit signalisiert. Was gehandelt wird, wird in Geldwert ausgedrückt. Das ist die Essenz eines Marktes: ein Austausch von Ware gegen Geld. Wer auf dem Markt handelt, ist meist nur an dieser Transaktion interessiert; andere Beziehungen oder Verpflichtungen treten in den Hintergrund. Das macht die Wendung »es geht nur ums Geschäft« so treffend, wenn etwa angesichts negativer persönlicher oder sozialer Konsequenzen ein Geschäftsabschluss gerechtfertigt wird.

Kurz: Umlegen ist Gegenseitigkeit, die auf sozialen Vereinbarungen beruht. Sie wird verhandelt oder ausgehandelt. Handeln ist Gegenseitigkeit, die auf dem Marktprinzip – dem Äquivalententausch – beruht. Hier wird nur im kommerziellen Sinne gehandelt.

Poolen

Poolen bedeutet, zu einem Gemeinsamen beizutragen, um ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen. Das geschieht entweder spontan oder auf Grund freiwilliger Vereinbarung. Man kann praktisch alles zusammentragen: Wissen und Ideen, anfassbare Dinge wie Werkzeuge oder Fahrzeuge, die eigene Zeit, Energie, Lebensmittel oder Geld. Es geht nicht nur darum, etwas Materielles in den gemeinsamen Topf zu werfen (hier verwenden wir auch im Deutschen das Wort Poolen), sondern auch darum, die eigenen Talente, Energien, Fantasien und Leistungen beizusteuern (hier nutzen wir im Deutschen oft das Wort Beitragen).

Nutzung der Lebensquellen deckeln

Deckeln (to cap) bedeutet, eine absolute Obergrenze dafür setzen, wie viel Naturvermögen in einem bestimmten Zeitraum genutzt werden darf. Das geschieht meist, um Übernutzung zu verhindern. Die Deckelung der Nutzung ist für endliche Ressourcen wie Land, Holz oder Wasser oft nötig, da sie sich erschöpfen könnten, würden alle stets nehmen, soviel sie wollten. Es ist ein klassisches Verfahren, das bereits im Mittelalter in englischen Commons eingesetzt wurde. Lewis Hyde schreibt dazu: »Commons waren nicht offen; sie waren eingeschränkt. Wenn Sie beispielsweise Commons-Bäuerin im England des 17. Jahrhunderts waren, dann hätten Sie vielleicht das Recht, auf der Allmende Schilf zu schneiden, aber nur zwischen Weihnachten und Mariä Lichtmess (2. Februar). Oder Sie hätten vielleicht das Recht, Äste von Bäumen zu schneiden, aber nur bis zu einer bestimmten Höhe und nur nach dem 10. November. Oder Sie hätten vielleicht das Recht, Stechginster zu schneiden, aber nur so viel, wie Sie auf dem Rücken tragen können, und nur, um ihr eigenes Haus zu heizen.« Hyde merkt an, dass es »Nutzungseinschränkungen zum Zweck der Beständigkeit [der Ressource]« in allen langlebigen Commons gibt. »Ohne sie gibt es keine echten Commons ...«.[21]

»Gedeckelt« wird in allen möglichen Kontexten – in ländlichen, städtischen und digitalen Bereichen. In trockenen Regionen Lateinamerikas oder der us-amerikanischen Südstaaten, wo Bewässerungswasser kostbar ist, werden in den Acequias die Mengen oder Zeiten der Wassernutzung so beschränkt, dass die Bedürfnisse aller befriedigt werden können. Daten-Commons, die aus vielen Quellen Daten konsolidieren, setzen Grenzen bezüglich der Sammlung und Nutzung von Daten und beachten dabei Datenschutzbelange. In Wohnprojekten (nicht zu verwechseln mit Wohngemeinschaften) gibt es eine endliche Anzahl Wohneinheiten, die genutzt, gemietet oder erworben werden können – eine einfache physische Grenze, die die Aufnahmekapazität kappt. In Commons ist der konkrete Einsatz eines caps häufig elastisch, denn immer wieder gibt es Möglichkeiten noch etwas mehr aufzuteilen oder das Verfügbare noch etwas intelligenter umzulegen, einer zusätzlichen Person die Nutzung zu ermöglichen oder noch etwas mehr beizutragen; aber an einem bestimmten Punkt wird im Allgemeinen deutlich, dass nicht genügend Einnahmen, physischer Raum oder Infrastruktur vorhanden ist, um alle zu unterstützen. Wenn etwa in der vielfach ausgezeichneten Kölner Kooperative SSM zu viele Ansprüche gestellt werden, ist der übliche Weg, zunächst den Ermessensspielraum zu prüfen. Der erste Schritt ist zu schauen, welche Kürzungen möglich sind: »Dieser neue Fernseher wird dann einfach nicht gekauft.« Im nächsten Schritt geht es darum, etwas genauer hinzuschauen, »tiefer zu gehen und zu fragen, was die Menschen wirklich brauchen«, erklärt uns Rainer Kippe, Mitgründer von SSM.[22] Grundsätzlich gibt es in der Kooperative keine »Entlassungen«, genauso wenig, wie staatliche Fördermittel beantragt werden.

Das Deckeln ist ein klassisches Governance-Prinzip, das zum Beispiel im CO2-Emissionsrechtehandel zum Einsatz kommt. Zunächst wird eine nach oben begrenzte Anzahl an Emissionsrechten festgelegt. Unternehmen erhalten oder kaufen diese Rechte in Form von Zertifikaten. Das erlaubt ihnen, bestimmte Emissionsmengen auszustoßen. Wenn sie ihre Emissionen senken, dann benötigen sie ihre »Verschmutzungsrechte« nicht und können sie an Unternehmen verkaufen, für die der Kauf der Rechte kostengünstiger ist als die Verringerung ihrer Emissionen. Das Prinzip heißt: Cap & Trade, »Deckeln & Handeln«. Während der cap, also das Setzen von Obergrenzen, unerlässlich ist, kann die Schaffung von Märkten das eigentliche Anliegen desselben untergraben. Wenn beispielsweise ein Verschmutzungsrecht erst zur Ware und damit vermarktbar geworden ist, führt das häufig zu ausgeklügelten Strategien, die Obergrenzen zu umgehen und das System zum eigenen Vorteil zu nutzen. Größere Player können ihre Marktmacht ausspielen und Preise beeinflussen. Zudem werden durch den Handel Marktbewertungen über andere Wertesysteme gestellt – über den Eigenwert von Ökosystemen oder die Wertvorstellungen der betroffenen Gemeinschaften. Das Preissystem gibt (fälschlicherweise) vor, den »Wert von Umweltdienstleistungen« abzubilden. Doch das tun sie nicht. Auch festgelegte Obergrenzen spiegeln nicht die tatsächliche Tragfähigkeit von Ökosystemen. Vielmehr sind sie Ausdruck politischer Kompromisse angesichts widerstreitender ökonomischer Interessen.

Aus Commons-Perspektive ist es sinnvoller, auf andere Strategien zu setzen: Deckeln & (Auf-)Teilen zum Beispiel oder Deckeln & Umlegen. Etwas Verfügbares zunächst zu begrenzen und dann gemeinsam zu nutzen bzw. umzulegen hat den Vorteil, dass die Betroffenen dafür gewonnen werden können, ihr intimes, situiertes Wissen, ihre Ideen und ihre Verhandlungsmacht gegenüber formell Gleichrangigen einzubringen, um diese Nutzungseinschränkungen durchzusetzen. Die Verantwortung dafür wird nicht verkauft. Die Entlastung davon nicht eingekauft. Wenn solche Energien mobilisiert werden sollen, kann Geld eher wenig ausrichten.

Wenn Menschen Beitragen & weitergeben, wird zunächst alles Notwendige oder Verfügbare von den Beteiligten ohne Zwänge beigetragen (manchmal wird sanft nachgeholfen). Anschließend wird es weitergegeben, wobei die Vorteile für die Einzelnen nicht genau berechnet werden. Die Beteiligten senken auf diesem Wege ihre individuellen Kosten für die Herstellung von kreativen Werken, guten Designs oder Softwarecode und können mit größerer Wahrscheinlichkeit die Bedürfnisse aller besser befriedigen. Zudem entwickeln sie ein Gefühl der Mitverantwortlichkeit und des Zusammenhalts. Wie bei poolen, deckeln & aufteilen können alle mitmachen, ungeachtet ihrer finanziellen Mittel oder ihres sozialen Status.

Beitragen & weitergeben ist grundsätzlich in allen Lebensbereichen eine gute Idee, denn Informationen, Ideen, Wissen, Code und Design sind umso nützlicher, je mehr sie weitergegeben und angepasst werden. Offene Netzwerke bieten dafür eine besonders unterstützende Umgebung, die das Weitergeben einfacher macht. Das Beitragen von Software-Code wird gelegentlich damit verglichen, Gemüse in einen gemeinsamen Kochtopf zu werfen, wozu alle beitragen, was sie haben, und von dem alle nehmen können, was sie möchten.[23] Tatsächlich ist Beitragen & weitergeben gängige Praxis unter Programmier- und Designfachleuten, die zu einem gemeinsamen Code- oder Designbestand beitragen. Es ist ebenfalls die Norm im globalen Open-Hardware-Design: hier werden Pläne erstellt, gemeinsam genutzt und weitergegeben, sei es für landwirtschaftliche Geräte (Open Source Ecology, Atelier Paysan), Möbel (Open Desk), Häuser (WikiHouse), Motorfahrzeuge (Wikispeed) oder Prothesen (Open Prosthetics Project).

poolen, deckeln & aufteilen ist äquivalent zu beitragen & weitergeben, bezogen auf den Umgang mit endlichen Ressourcen. Durch eine gemeinstimmig festgelegte Nutzungsbeschränkung (die nicht immer explizit formuliert ist), kann dem Problem potentieller Übernutzung vorgebeugt werden. Das gilt auch für Situationen, in denen die absolut verfügbare Menge nicht ausreicht, um allen Beteiligten so viel zuzugestehen, wie sie gern möchten. Poolen, deckeln & aufteilen entspricht zeitlosen Erfahrungen und Erfordernissen. Die Jäger haben nur eine bestimmte Menge an Wild erlegt, aber alle müssen satt werden; die Sammlerinnen tragen nur einen gewissen Vorrat an Nüssen und Früchten zusammen, er muss aufgeteilt werden. Zu einem gemeinsamen Picknick bringen alle etwas mit, es gibt nicht alles für alle und reicht doch aus. Bäuerinnen und Bauern sowie Viehhüterinnen und -hüter, die Land für den Anbau oder Weiden gemeinsam nutzen, legen häufig durch Regeln fest, wie viel und in welchen Monaten eine Person ernten oder ein Hirte seine Schafe weiden darf. In Commons ist es üblich, die Nutzung zu begrenzen, um eine Übernutzung des Landes zu verhindern. Wichtig ist, dass die Regeln für alle Beteiligten gleichermaßen gelten. Es gibt unzählige Methoden, die verfügbare Menge an Wasser, Fischen, Früchten und Erntegut fair aufzuteilen. Deswegen gehört Poolen, deckeln & aufteilen auch zu den häufigsten Kooperationsmustern. Das ist heute so und schon immer so gewesen. Trotzdem wird oft übersehen, wie weitverbreitet dieses Muster ist, weil es nicht zu dem gehört, was in der vorherrschenden Erzählung unter »Wirtschaft« verstanden wird. Wo zusammengelegt und aufgeteilt wird, wird nicht gehandelt. Hier fließt nicht unbedingt Geld. Hier sind Menschen nicht grundsätzlich eigennützig und »rational«, sondern in der Lage, über eine faire Aufteilung der Vorteile zu verhandeln. Hier geht es um andere Dinge als »in der richtigen Wirtschaft«. Das ist ein Grund, warum Rainer Kippe von der SSM zu dem Schluss kommt, dass »die Ökonominnen und Ökonomen mit einem konventionellen Verständnis von Wirtschaft gar nicht mehr sehen können, was wirklich funktioniert. Was wir tun, scheint einem typischen Ökonomen, der viele Lehrbücher gewälzt hat, unmöglich. Theoretisch kann das, was wir machen, gar nicht funktionieren. Das tut es aber ... wir machen es jeden Tag.« Sie poolen, deckeln & teilen – wie Menschen das in allen Kulturen schon immer getan haben. Der International Land Coalition zufolge bewirtschaften bis zu 2,5 Milliarden Menschen in der ganzen Welt etwa acht Milliarden Hektar Land in gemeinschaftsbasierten Eigentumsstrukturen. Vieles davon übersteigt den Horizont der herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften.[24] Poolen, deckeln & aufteilen ist für Land, Wasser, Wälder, Fischbestände, Wild und vieles mehr wohl die praktischste Strategie. Doch auch hier kommt es vor allem auf das »&« an. Aufteilen ohne Beitragen in einem Commons ist wie Einkaufen ohne Geld im Kapitalismus: es funktioniert nicht. Man kann nur weitergeben, was erst einmal gepoolt, beigetragen oder gemeinsam produziert wurde.

poolen, deckeln & Umlegen ist eine weitere nützliche Strategie für den Umgang mit begrenztem oder endlichem Vermögen, das gemeinsam genutzt und (für-)sorgend bewirtschaftet, aber nicht unbedingt aufgeteilt werden soll. Beim Umlegen bekommen nicht alle exakt die gleichen Anteile. Vielmehr entsteht ein Kooperationszusammenhang in dessen Rahmen eine bestimmte Gruppe von Menschen bestimmte Probleme solidarisch löst. Es kann auch nicht mehr ausgegeben werden, als eingenommen wird, doch gilt dies nur bezogen auf das Ganze. Individuell sind Geben und Nehmen entkoppelt. Ich kann berechtigt sein, mehr zu entnehmen, als ich beigetragen habe, oder ich bekomme weniger als mein Beitrag ausmacht. Umlegen bedeutet Gegenseitigkeit behutsam auszuüben. poolen, deckeln & Umlegen ist modern. Es ist allen Leserinnen und Lesern geläufig, die mit unseren Sozialversicherungssystemen vertraut sind. Doch natürlich ist es ein althergebrachtes Verfahren, das sich überall findet. Schauen wir noch einmal auf die Schäfereikultur im Lake District in England. Dort werden die höher gelegenen Weiden in den Bergen gemeinsam (für-)sorgend bewirtschaftet (= Poolen). Die Weiderechte auf den Bergrücken (Fells) werden seit Jahrhunderten durch Regeln bestimmt, die von den Commoners selbst festgelegt wurden. Im Winter hat jede Schäferei das Recht, eine bestimmte Anzahl Schafe (Deckeln) auf den Bergrücken grasen zu lassen, »sie richtet sich nach den Weidekapazitäten auf dem Fell und gleichzeitig danach, wie viele Tiere die einzelnen Höfe den Winter über von ihrem eigenen Heu ernähren können«.[25] Alle tragen dazu bei, die regelkonforme und respektvolle Nutzung der Weiden zu überwachen, alle kommen in den Genuss der Vorteile auf je individuelle Weise.

Poolen, Deckeln & Umlegen gewinnt wie Poolen, Deckeln & Teilen im Kontext von Commoning eher einen nachbarschaftlichen Charakter und erlaubt daher eine größere Flexibilität bei der Erfüllung gemeinsamer Vereinbarungen. Es ist etwas Anderes als das Deckeln & Handeln (Cap & Trade), das wir aus dem Emissionsrechtehandel kennen. Es ist nicht nur anders, weil die Weiderechte nicht gehandelt werden, sondern auch weil die Nutzenden vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen und Beobachtungen selbst entscheiden, wo eine akzeptable Nutzungsgrenze liegt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die gemeinsamen Anliegen der Nutzenden immer wieder im Zentrum stehen und dort verhandelt werden können beziehungsweise müssen. Das Handeln hingegen fördert die Ressourcenausbeutung bis zu den maximal zulässigen Grenzen (und darüber hinaus). Wir kennen das als »Tragödie des Marktes«.

Eine der Stärken von Commons-Strukturen ist es, dass sie den Beteiligten erlauben, sich Schritt für Schritt von Märkten zu emanzipieren – und damit von den Preisen, die die Märkte diktieren. Wer sich an einem Commons beteiligt, um irgendeinen Aspekt des eigenen Lebens zu organisieren – das Wohnen, die Lebensmittelversorgung, den Transport, die Bildung –, muss sich in diesem Bereich den vielzitierten »Bedingungen des Marktes« nicht unterwerfen. Commons ermöglichen es Menschen, eigene Wege zu gehen und dort, wo sie mit dem Markt interagieren wollen, stärker die eigenen Belange und Bedingungen durchzusetzen.

Die us-amerikanische Bürgerrechtsaktivistin Fannie Lou Hamer hatte in den 1960er Jahren eine so einfache wie bestechende Idee, um der politischen und gesellschaftlichen Ohnmacht afroamerikanischer Gemeinschaften – Spätfolgen der Sklaverei sowie ausbeuterischer Arbeit in Unternehmen, die Weißen gehörten – etwas entgegen zu setzen. Hamer kaufte Hunderte Hektar Agrarland im Mississippi-Delta und gründete eine Lebensmittelkooperative, um verarmten Schwarzen zu ermöglichen, ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen. »Wenn man 400 Liter Gemüse und Gumbo-Eintopf für den Winter eingekocht hat«, befand sie, »kann niemand einen herumschubsen oder herumkommandieren«.[26] Was wäre eigentlich möglich, wenn Commoners konsequent dieser Strategie verfolgen würden? Könnten sie dann ernsthaften Druck auf den Markt ausüben? Genau dies ist bei Cecosesola im Nordwesten Venezuelas zu beobachten.

Cecosesola, oder wie man den Markt ignoriert

Cecosesola ist ein außergewöhnlich robustes »Omni-Commons«, ein Verbund von etwa 30 Kooperativen und ebenso vielen Basisorganisationen mit insgesamt etwa 20.000 Mitgliedern.[27] Die städtischen und ländlichen Kooperativen, die im Andenvorland des venezolanischen Bundesstaates Lara verstreut sind, haben die schwierigsten ökonomischen und politischen Verhältnisse überdauert, die man sich vorstellen kann. Seit mehr als fünf Jahrzehnten bieten sie Lebensmittel, (Für-)Sorge, Transport und sogar Bestattungen an. Zentral aber geht es bei Cecosesola nicht um Dienstleistungen und Lebensmittelproduktion, sondern um das Leben und Lernen von dem, was wir in diesem Buch Ubuntu-Rationalität nennen. Es geht um Gemeinschaftsbildungsprozesse, die das Ganze transformieren – das Miteinander, die Organisationsformen, das Tätigsein, die Versorgung und die Menschen selbst. Cecosesola strukturiert und füllt alle Prozesse so, dass Vertrauen und Räume der Gemeinschaftlichkeit entstehen können. Zudem ist der Verbund seit seinen Anfängen Ende der 1960er Jahre tief in der lokalen Ökonomie verankert.

Der Erfolg von Cecosesola lag und liegt in einer kühnen Strategie begründet – nämlich Dinge bedürfnisorientiert herzustellen und verfügbar zu machen und dabei den Markt so weit wie möglich zu ignorieren (der momentan allerdings am Boden liegt). Der Verbund öffnete eigene Räume für den Handel – vier riesige Märkte im Norden, Süden, Osten und Westen von Barquisimeto, einer 1,25-Millionen-Metropole, der Hauptstadt des Bundesstaates. Und er setzt eigene Preise für das, was in den Kooperativen hergestellt wurde. Auf diesen Märkten werden wöchentlich etwa 700 Tonnen frisches Obst und Gemüse zum Einheitskilopreis verkauft. Dieser Preis – derselbe für Tomaten und Kartoffeln – liegt deutlich niedriger als im konventionellen Lebensmittelhandel. Da Cecosesola rund 700.000 Menschen mit etwa der Hälfte ihres Bedarfs an frischen Lebensmitteln versorgt, bleibt die Wirkung nicht aus. Cecosesola hat letztlich auch die »Marktpreise«[28] in der Region gedrückt.

Natürlich stellt sich die Frage, wie das möglich ist, ohne Teil eines Unterbietungswettbewerbs zu werden. Die Antwort liegt in erster Linie darin, dass die Rollen der Herstellenden, der Vertreibenden und der Nutzenden nicht getrennt voneinander gedacht werden. Die Bedürfnisse aller Beteiligten stehen im Mittelpunkt und werden nicht gegeneinander ausgespielt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Cecosesola – also formal die Zwischenhändler – stellen den Bäuerinnen und Bauern sowie Dienstleisterinnen und Dienstleistern, zumeist Mitglieder des Verbandes, eine einfache Frage: was braucht Ihr, um eine Ernte einbringen zu können? (Das ist genau dieselbe Frage, die die SoLaWi-Mitglieder ihren SoLaWi-Gärtnerinnen und -Bauern stellen, sodass sie das Produktionsrisiko gemeinsam tragen können.)

Wir müssen uns den Vorgang sehr konkret vorstellen: Die Mitglieder der Produktionskooperative leben auf dem Land – mitunter abgelegen, nur mit dem Jeep zu erreichen und bewirtschaften dort ihre Felder. Cecosesola-Mitglieder, die in der Stadt in der Koordination, im Vertrieb oder im Krankenhaus tätig sind, fahren hinaus. Man versammelt sich nach einem gemeinsamen Mittagessen auf einfachen Holzbänken im Schatten eines Baumes. Allerlei Dinge werden diskutiert – das Wetter natürlich oder der Schulweg der Kinder. Nach und nach wendet sich das Gespräch ernsthaften Themen zu. Besonders wichtig ist abzuschätzen, was für die Produktion notwendig ist: soundsoviele Tage Arbeit, soundsoviel Saatgut, soundsoviel Treibstoff, genügend Bewässerungsrohre usw. Die erfahreneren Mitglieder erinnern die weniger Erfahrenen daran, dass Dinge auch kaputtgehen können und eventuell Ersatz gekauft werden muss, oder dass es sein kann, dass mehr Maultiere gebraucht werden, um das Gemüse sicher über unwegsame Steilhangpfade hinunter zu befahrbaren Wegen zu transportieren. Peu à peu bringen alle ihre Anliegen, aber auch ihr Wissen ein. Gemeinsam bestimmen sie dann die ganz konkreten Produktionskosten unter den spezifischen Bedingungen vor Ort. Das tun die Produzierenden und die »Händler« gemeinsam. Es ist eine Art Preisgestaltung vor aller Augen. Jede Kooperative im Cecosesola-Verbund geht genauso vor. Am Ende fasst der Verband die Ergebnisse all dieser Besprechungen zusammen und addiert etwas für Extraausgaben und Verluste dazu (Tomaten verderben auf dem langen Weg in die Hauptstadt, auf den Märkten gibt es Schwund, auch Diebstahl). Am Schluss geht Cecosesola einen radikalen Schritt, der jeglicher Intuition zu widersprechen scheint: »Wir entkoppeln den Preis des Gemüses vom Aufwand, den wir hineingesteckt haben«, erläutert das Kooperativenmitglied Noel Vale Valera. »Wir summieren alle produzierten Kilos – die gesamte Produktpalette[29] – einerseits und alle dadurch entstehenden Kosten andererseits. Dann dividieren wir das Eine durch das Andere. So erhalten wir unseren Einheitskilopreis. Unser Maßstab sind einfach die Produktionskosten inklusive dem, was die Produzierenden zum Leben brauchen. ... Worum es uns geht, ist, dass wir verdienen, was wir brauchen.« Vales Kollege Jorge Rath fügt hinzu, dass durch die Transparenz des Verfahrens und die kooperative Form der Preisgestaltung, »die Leute übrigens eine ganze Menge Geld [sparen]. ... Der Einheitspreis entbürokratisiert, Zwischenhandel haben wir auch nicht, und von saisonalen Schwankungen lassen wir uns ebenso wenig beeindrucken.«[30] Der Einheitskilopreis für sämtliches Obst und Gemüse ist in offenen Diskussionen entstanden, unter all denen, die produzieren, und den vielen anderen, die mit ihnen zusammenarbeiten. Daher überrascht es nicht, dass die Preise deutlich niedriger sind als auf konventionellen Märkten. Dank der Transparenz im Vertrauensraum Cecosesolas gibt es keine versteckten Kosten. Es gibt keine Kosten für Marketing und Werbung. Es gibt keinen Zwischenhandel, der für Großhandel oder Vertrieb überzogene Preise berechnet. Cecosesola ist »geldeffizient« und weitgehend preissouverän.

Wirklich verblüffend ist die bemerkenswerte Stärke von Cecosesola in politischen und ökonomischen Krisenzeiten seit mehr als einem halben Jahrhundert. Sie ist auf die Fähigkeit des Verbundes zurückzuführen, sehr schnell auf sich dramatisch verändernde Verhältnisse zu reagieren. Als wir die letzten Zeilen dieses Kapitels verfassten, kämpften die Menschen in Venezuela mit der Hyperinflation – 2.874 Prozent im Jahr 2017. Seit 2018 beschreibt der IWF die Situation im Land als »ähnlich wie Deutschland 1923 oder Simbabwe in den späten 2000er Jahren«[31] Bisher war Cecosesola während der gesamten Wirtschaftskrise und der politischen Umwälzungen in Venezuela erstaunlich stabil, weil es immer wieder gelungen ist, die operationellen Verfahren anzupassen. Ende 2016, bereits mitten in der Wirtschaftskrise, wurden zusätzliche Fahrten in den ländlichen Teil des Bundesstaates organisiert, um neue Möglichkeiten der Lebensmittelversorgung ausfindig zu machen. Dadurch kamen mehr Menschen und Produzierende mit dem Ansatz Cecesesolas in Kontakt. Es ging nicht darum, Käufer-Verkäufer-Beziehungen aufzubauen (das wäre im Kontext der Giga-Inflation ohnehin sinnlos), sondern darum, Do-It-Together-Partnerschaften einzugehen. Nur dies würde es möglich machen, mit der Situation im Land umzugehen. Gerade weil in Cecosesola seit Jahrzehnten eine Kultur des Vertrauens und der Beteiligung gepflegt wird, konnte sich der Verbund bislang der Unterstützung der Commoners sowie der Bevölkerung gewiss sein und so der wirtschaftlichen Krise standhalten. Bisher haben die Menschen von Cecosesola mit geringerer Schuldenlast und niedrigeren Fixkosten nachweisen können, dass eine Kultur des Commoning auch in großem Maßstab ein Leben und Auskommen in Würde »jenseits von Markt und Staat« sichern kann. Ob dies auch in Zukunft so bleiben wird, hängt nicht nur von Cecosesola ab.

Wer ein quasi-unabhängiges System der Produktion schafft, das weitgehend ohne Rückgriff auf konventionelle Märkten funktioniert, muss nicht zwingend akzeptieren, was »der Markt« fordert, einschließlich der Preise. Menschen können dann zu ihren eigenen Bedingungen wirtschaften. »Preissouverän« zu werden, ist daher eine wesentliche Quelle der Macht. Sie schließt die Möglichkeit ein, Produkte und Leistungen zu niedrigeren Preisen als auf dem Markt oder gar kostenlos anzubieten. Dies ist strategisch wichtig, denn Commoners können so trotz der formidablen Macht der Marktlogik und des Kapitals ihre eigene Agenda verfolgen, sie können Prozesse entkommodifizieren und stärker in sozialer Praxis verankern. Und sie können als Teil dieser Praxis auch eigene Verfahren der Preisbildung entwickeln. Preise wären dann dem höchst schwankungsanfälligen Spiel von Angebot und Nachfrage weit weniger ausgesetzt, und sie wären nicht wettbewerbswidrig im Sinne des Kartellrechts. Bei Preissouveränität geht es darum, die Kosten bedürfnisorientierter Produktion zunächst einmal transparent zu machen und entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen und dem realen Kontext genau zu erfassen. In solchen Preisen versteckt sich kein aufgeblähtes System: Werbung, Personalgewinnung und -bindung, komplizierte Wertschöpfungsketten mit Liefernden und Zwischenhandel, Rechtsberatung, Marktforschung, Verpackung, Markenidentitäten, Lobbyarbeit oder gar Wahlkampfspenden, um bessere Regulierung zu »kaufen« etc. All dies ist undurchsichtig und schlägt doch auf die Preise durch. Im Gegensatz dazu ist die Kostenstruktur in Commons-Umgebungen schlanker, was die Rechenschaftslegung erheblich erleichtert.

Man könnte von zwei Ausdrucksformen der Preissouveränität sprechen: die Fähigkeit eines gemeinschaftsgetragenen Systems, durch eigene Verfahren die Preise zu bestimmen, und die Fähigkeit, sich zu behaupten, wenn mit der »Außenwelt« des Marktes Handel getrieben wird. In beiden Fällen geht es um so viel Autonomie wie möglich, um Commons-Strukturen vor den Zwängen des Marktes zu schützen. Wenn etwa Commoners dafür sorgen, dass ein Großteil ihrer Bedürfnisse bereits im Commons-Verbund befriedigt ist, können sie selektiv mit Marktteilnehmenden handeln, im Wissen, dass dies die Integrität des Commons selbst nicht gefährdet. Das Ergebnis sind meist geringere Preise. Erinnern wir uns an das GNU/ Linux-Betriebssystem, das in der Vermarktung von Hardware, auf der es genutzt wird, Preissouveränität behauptet. Da es allen kostenlos zur Verfügung steht, kann im kommerziellen Vertrieb der Preis für die Markenversionen von Linux nicht willkürlich festgesetzt werden. Illustrieren lässt sich der Gedanke auch am Effekt, den Beitragen & Weitergeben für die barrierearme, gemeinsame Nutzung von Forschungsergebnissen oder Datenbanken hat. Er schützt die Forschungswelt vor den oft überzogenen Anforderungen und Preisen wissenschaftlicher Fachjournale. Manche Projekte, wie die Public Library of Science, stellen hochwertige, durch das Peer-Review-Verfahren gegangene wissenschaftliche Forschung kostenlos zur Verfügung. Das hat seit Beginn der 2000er-Jahre Druck auf kommerzielle Wissenschaftsverlage ausgeübt, ihre eigenen Open-Access-Journale anzubieten (die jedoch häufig exzessive »Gebühren« von den Autorinnen und Autoren für die Publikation ihrer Werke verlangen). Wenn sie bei dieser Strategie bleiben, werden sie vermutlich irgendwann auskooperiert.

Wenn Commoners beitragen oder poolen, was ihnen zur Verfügung steht, sollen sie dies dann gemeinsam nutzen, weitergeben, aufteilen oder umlegen? Jede dieser Möglichkeiten bringt etwas Anderes mit sich. Alle aber tragen dazu bei, die Kosten für die Einzelnen zu verringern und zugleich die Mitverantwortung für den gesamten Prozess des bedürfnisorientierten Wirtschaftens sichtbar zu machen. Die verschiedenen Zuteilungsmöglichkeiten, die wir bislang erörtert haben, fassen wir – im Vergleich zur kapitalistischen Marktwirtschaft – noch einmal in folgenden Tabellen zusammen:

| Art des Austauschs | Art des Vermögens | |

|---|---|---|

| Kann aufgebraucht werden (Rivalität zwischen den Nutzenden) |

Kann nicht aufgebraucht werden (keine Rivalität zwischen den Nutzenden) |

|

| Beruht auf Gegenseitigkeit | Umlegen oder Preissouverän Handel treiben | Auf Gegenseitigkeit beruhender Austausch von dem, was mehr wird, wenn wir teilen, ist in Commons nicht sinnvoll. |

| Beruht nicht auf Gegenseitigkeit | Aufteilen | Weitergeben |

| Art des Austauschs | Art der Ressource | |

|---|---|---|

| Rivalität zwischen den Nutzenden | Keine Rivalität zwischen den Nutzenden | |

| Gegenseitig | Handel zu Marktpreisen | In Eigentum verwandeln & dann zu Marktpreisen handeln. |

| nicht gegenseitig | Dies ist in den konventionellen Wirtschaftswissenschaften ein blinder Fleck, denn (Für-)Sorge, Helfen, gemeinsam Nutzen, Weitergeben und Aufteilen gelten per Definition nicht als Teil der »Wirtschaft«. | |

Den Begriff »konviviale Werkzeuge« hat der Gesellschaftskritiker und Philosoph Ivan Illich in seinem Buch Tools for Conviviality (1973, Deutsch: Selbstbegrenzung: eine politische Kritik der Technik, 1975) eingeführt. Dort beschrieb er die Vision einer Welt, in der eine Gemeinschaft von Nutzenden ihre eigenen Werkzeuge entwickelt und pflegt. Von dieser Welt scheinen wir uns immer weiter zu entfernen. Zahlreiche heutige Werkzeuge und Technologien sind geschlossene Systeme, die uns dazu zwingen, sie in einer bestimmten Weise zu nutzen und eine Tätigkeit entsprechend des Designs dieses Werkzeugs oder dieser Technologie auszuführen. Denken Sie an ein Fließband, an gentechnisch veränderte Kulturpflanzen oder an eine verschlüsselte DVD. Solche Systeme strukturieren, wie wir arbeiten und mit anderen in Beziehung stehen dürfen und machen uns zudem abhängig von der Kontrolle durch Konzerne oder Bürokratien. Konviviale Werkzeuge sind im Gegensatz dazu offene Systeme, die jeder Mensch auf die eigene Art und Weise nutzen und zu den eigenen Zwecken anpassen kann. Illich erläutert den Gedanken wie folgt: »Das Werkzeug ist konvivial in dem Maß, als jeder es ohne Schwierigkeit benutzen kann, so oft oder so selten er will, und zwar zu Zwecken, die er selbst bestimmt. Der Gebrauch, den ein jeder davon macht, greift nicht in die Freiheit des anderen ein, es ebenso oder anders zu machen. Niemand braucht ein Diplom für das Recht, sich seiner zu bedienen; man kann es benutzen oder lassen. Zwischen dem Menschen und der Welt wirkt es als Vermittler von Sinn, als Übersetzer von Intentionalität.«[32]

Anbautechniken für die Landwirtschaft, etwa Permakultur und Agroökologie, sind konviviale Werkzeuge, weil alle sie nutzen, weitergeben und zu ihrer Verbesserung beitragen können. Im Gegensatz dazu darf man patentiertes, gentechnisch verändertes Saatgut nur so einsetzen, wie es der Konzern vorschreibt, dem es gehört. Ein freies oder Open-Source-Betriebssystem wie GNU/Linux kann so genutzt, weitergegeben und modifiziert werden, wie die Nutzenden es wollen. Microsoft Windows® und iOS® von Apple hingegen verbieten den Nutzenden, den Quellcode des Programms ohne Erlaubnis auch nur anzusehen. Konviviale Werkzeuge gehen »mit dem Leben«, wie der Name schon sagt. Sie fordern uns deshalb immer wieder zu kreativen Anpassungen auf. Sie helfen, kleine, schrittweise und sozial angemessene Problemlösungen herbeizuführen und können genutzt werden, um Situationen zu entkommen, die uns völlig abhängig machen (ja, in den 1980er-Jahren war es noch möglich, das eigene Auto zu reparieren). Konviviale Werkzeuge zu nutzen, erweitert unsere Freiheit.

Denn es kommt, auch wenn dieser Gedanke zunächst fremd erscheint, auf den sozialen Charakter unserer Werkzeuge und Technologien an. In Illichs Worten: »Das Werkzeug wohnt der sozialen Beziehung wesentlich inne. Jedesmal wenn ich als Mensch handle, mache ich von Werkzeugen Gebrauch. Je nachdem, ob ich es beherrsche oder ob es mich beherrscht, bindet mich das Werkzeug an den Sozialkörper oder verbindet mich mit diesem. Insoweit ich das Werkzeug beherrsche, erfülle ich die Welt mit Sinn; insofern das Werkzeug mich beherrscht, prägt mich seine Struktur und zwingt mir meine Vorstellung von mir selber auf.«[33]

Welche Folgen es hat, den sozialen Charakter unserer Werkzeuge und Technologien zu ignorieren, erklärt der Journalist und Jurist Chase Madar so: »Das Ergebnis vieler Bemühungen zur Wirtschaftsförderung ist sehr häufig nicht das Wohlergehen der Menschen, sondern ›modernisierte Armut‹, Abhängigkeit von einem nicht steuerbaren System, in dem die Menschen zu verschlissenen mechanischen Teilen werden.«[34]

Konviviale Werkzeuge müssen zugänglich und offen sein, entsprechend der Wünsche und Bedürfnisse der Nutzenden verändert werden und – vor allem im digitalen Raum – weitergegeben werden können. Sie müssen zudem viele verschiedene Anwendungen ermöglichen; auch andere als die ursprünglich intendierte Nutzung.[35]

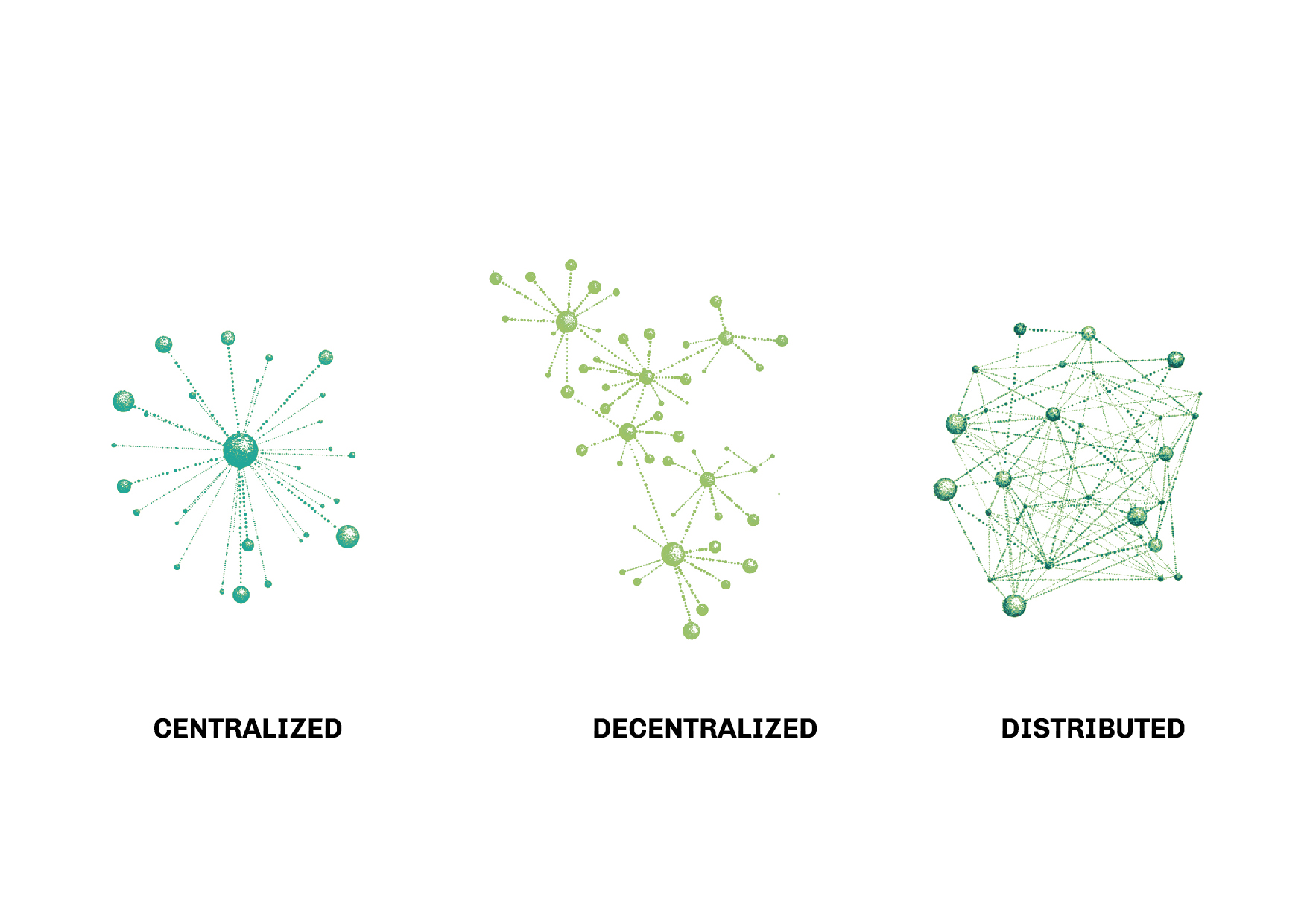

Es gibt keinen in den Commons liegenden Grund, warum sie nicht in größerem Maßstab funktionieren könnten. Damit Commons wachsen, braucht es jedoch nicht nur politische Unterstützung, sondern auch diskriminierungsfreie Infrastrukturen sowie Kommunikationsstrukturen, die das Commoning erleichtern. Menschen müssen relativ einfache Möglichkeiten der Beteiligung und Entscheidungsfindung haben. Sie brauchen Systeme, die vertrauenswürdig sind, eine gemeinsame Ausrichtung abbilden können und Zusammenhalt stärken. Es muss einfach sein, in verteilten Strukturen zu kommunizieren – zwischen Einzelnen (peer to peer), von Team zu Team (Buurtzorg) oder Knoten zu Knoten (FairCoop). Das heißt, dass die Strukturen es Gleichrangigen, Teams und lokalen Knoten ermöglichen, sich miteinander zu verbinden und semi-autonome Sphären des commons-zentrierten Wirtschaftens und der Governance zu schaffen. In verteilten Strukturen kann jeder Teil des Ganzen semi-autonom wirken, je nach den eigenen Regeln und Bedürfnissen, und sich gleichzeitig mit den anderen semi-autonomen Gleichrangigen koordinieren.

Verteilte Strukturen unterscheiden sich dahingehend von dezentralisierten Strukturen, dass Letztere mit einem zentralen Knotenpunkt verbunden sind. Sie beziehen sich meist auf eine hierarchisch übergeordnete Körperschaft (Kommunen auf Länder, Länder auf die Bundesregierung; Franchise-Nehmerinnen und -Nehmer auf die Konzernzentrale). Verteilte Strukturen hingegen verknüpfen Gleichrangige (Peers, Teams, Gruppen, Knoten oder lokale Commons), die ohne zentralen Knotenpunkt durch ein Netzwerk oder einen Verbund direkt miteinander in Beziehung stehen.[36] In verteilten Strukturen ist es meist einfacher, autonom zu agieren. Zudem genießen die Beteiligten mehr Selbstbestimmung. Das trägt dazu bei, die Konzentration von Macht zu verhindern; Zwang und Befehlsgewalt erübrigen sich. Initiative, Kreativität und Selbstverantwortung sind herausgefordert.

Heute werden Institutionen oder Werkzeuge wie das Recht, die Bürokratie oder das Internet eingesetzt, um das, was stabil und funktional ist, immer größer werden zu lassen. Das hat zwar moderne Institutionen geschaffen, aber auch die Zentralisierung von Macht begünstigt – auf Kosten Einzelner und auf Kosten lokalen Wissens. Die Herausforderung liegt also darin, moderne Institutionen so zu transformieren, dass sie tatsächlich Menschen ermächtigen und Konvivialität unterstützen.

Können Commons sehr viele Menschen über große geographische Bereiche hinweg koordinieren und gleichzeitig ein menschliches Maß wahren? Die Antwort lautet: Ja, aber dies erfordert eine Infrastruktur, die es den Beteiligten ermöglicht, sowohl von »verteilter Selbstbestimmung« als auch von der Kooperation in größerem Maßstab zu profitieren. Zahlreiche transnationale Projekte arbeiten im Grunde genommen so. Die Wikimedia Foundation beispielsweise finanziert und koordiniert mehr als ein Dutzend quasi-autonomer Wiki-Projekte mit Beitragenden aus aller Welt; die Stiftungen und gemeinsamen Plattformen großer Open-Source-Software-Gemeinschaften ermöglichen es kleinen Gruppen von Programmierenden initiativ zu werden. Auch Bewegungen wie Transition Towns arbeiten zwar vor allem lokal, koordinieren sich aber über politische Grenzen hinweg digital. Immer geht es darum, die Koordination nicht einer zentralen Instanz zu überlassen, sondern Erfolgreiches nachzuahmen und sich untereinander abzustimmen (vgl. nachahmen & Föderationen bilden). Das geschieht oft mit Hilfe digitaler Netzwerke. Macht und Kreativität können wieder an den »lokalen Maßstab« zurück verteilt werden, während man gleichzeitig wichtige Elemente der Koordinierung in großem Maßstab beibehält.