Teil 1 – Commons grundlegen

Kapitel 2. Von Commons & Sein

Kapitelüberschriften

- Fenster, durch die wir die Welt betrachten

- Onto-Geschichten des modernen Westens

- Onto-Geschichten als verborgene Dimension der Politik

- Ich-in-Bezogenheit und Ubuntu-Rationalität

- Theorien komplexer sozialer Systeme und Commoning

- Onto-Wandel: Commons den Weg bereiten

Beim Nachdenken über die praktische Welt der Commons sind uns zwei Dinge klargeworden: dass das, was all diese Beispiele verbindet, auf einer tieferen Ebene liegt – der Ebene des Seinsverständnisses – und dass wir für das Besondere an Commons im Wortsinne sprachlos sind. Wir können es mit den Begriffen der Wirtschafts-, Rechtsund Politikwissenschaften nicht wirklich erfassen und brauchen daher ein anderes Vokabular (siehe Kapitel 3).

In der modernen Welt dreht sich alles um das Individuum, das Wirtschaftswachstum oder die Herrschaft der Menschen über die Natur. In solch einem Kontext erscheint Commoning wie etwas Sonderbares, bestenfalls Außergewöhnliches: die von Buurtzorg-Pflegekräften geleistete (Für-)Sorge, die behutsame Gegenseitigkeit einer Solidarischen Landwirtschaft, die Kreativität eines kosmo-lokalen Designnetzwerks oder die kapitalarme Verfügbarmachung von erschwinglichem Internetzugang durch die Guifi.net-Infrastruktur. In Wirklichkeit aber sind Elemente des Commonings weitverbreitet. Wir wollten ergründen, warum das Thema dennoch »politisch irrelevant« oder gar wie eine Terra incognita erscheint, die sich nicht aus sich selbst heraus erklärt und erst entschlüsselt werden muss. Das Problem liegt sehr tief: auf der Ebene der Ontologien, also der Seinsverständisse, die all unserem Tun und Gestalten zu Grunde liegen. Um dies nachzuvollziehen bzw. zu erläutern, erzählen wir eine bemerkenswerte Episode aus der Wissenschaftsgeschichte und nehmen Sie mit in ein eindrucksvolles Museum.

Es war an einem dieser Tage, an denen unsere Gespräche um die – zur Gewissheit werdende – Ahnung kreiste, dass etwas ganz Grundlegendes den Blick für Commons verstellt. Wir wollten die Gedankengänge fassen und plausibel beschreiben. Doch gefühlt gingen wir drei Argumentationsschritte nach vorn und vier wieder zurück. Irgendwann beschlossen wir innezuhalten, eine kreative Pause einzulegen und das nahegelegene Beneski-Naturkundemuseum am Amherst College zu besuchen. Das erwies sich als ausgesprochener Glücksfall. Während wir eindrucksvolle Exponate bestaunten, die wir uns so wenig erklären konnten wie die Unsichtbarkeit des Commons-Themas, hatten wir ein Aha-Erlebnis: Manchmal können neue Einsichten nur durch einen Wechsel der ontologischen Perspektive gewonnen werden – wir nennen dies einen »Onto-Wandel«.

Das kleine, aber exzellent ausgestattete Beneski-Museum im westlichen Massachusetts ist im Wesentlichen ein Arbeitsraum, in dem Studierende lernen, geologische Rätsel zu entziffern. Viele der Exponate dokumentieren die Forschung von Edward Hitchcock, einem führenden Geologen der 1830er Jahre, der in Steinbrüchen und auf Farmen der Umgebung Tausende Steine und Steinplatten mit eigenartigen Markierungen entdeckt hatte. Im Museum gab es beeindruckende Dinosaurierknochen, darunter den Kopf eines Tyrannosaurus Rex. Daneben lag ein Raum, dessen Wände Dutzende Platten Sedimentgestein zierten. Eine neben der anderen, allesamt erklärungslos. Jede enthielt ein Rätsel aus der Zeit vor 270 Millionen Jahren. Handelte es sich bei diesen Markierungen um »Fußspuren von Truthähnen«, wie viele Menschen vor Ort sie nannten, oder waren es etwa die Fußabdrücke von »Noahs Raben«, einem gigantischen Vogel der Arche Noah? Es war schwierig, darüber zu spekulieren, denn versteinerte Knochen waren nicht zu finden.[1] Hitchcock war ein seriöser Wissenschaftler und gläubiger Christ. Sein Bezugsrahmen zum Theoretisieren, um den Markierungen ihr Geheimnis zu entlocken, bestand aus seiner eigenen Beobachtung und der Bibel. Als er auf Cape Cod auf Kies-, Lehm-, Sand- und Felsablagerungen stieß, fand er es vollkommen logisch, sie als »Diluvium« zu bezeichnen – als Verweis auf die in der Bibel beschriebene große Flut. Tatsächlich aber waren die Ablagerungen Überbleibsel eiszeitlicher Gletscher. Obwohl Hitchcock mit Robert Owen, Charles Darwin und Charles Lyell korrespondierte, beharrte er auf seiner Überzeugung, dass die im Sedimentgestein erhaltenen »Fußabdrücke« (wie er sie nannte), von großen vorzeitlichen Vögeln kamen. Warum auch nicht? Das war in Hitchcocks Welt plausibel. In seiner Zeit hatte die Entdeckung der prähistorischen Welt gerade begonnen. Das Wort »Dinosaurier« wurde erst 1841 vom britischen Geologen Robert Owen geprägt, und die ersten Dinosaurierfossilien in den USA wurden 1858 entdeckt. Charles Darwin veröffentlichte Die Entstehung der Arten ein Jahr später, und die Entdeckung einiger der bedeutendsten Fossilien geschah erst in den 1890er Jahren. Für Hitchcock, der an die Bibel glaubte, war die Idee riesiger echsenartiger Kreaturen, die vor 273 Millionen Jahren eine ganz andere Lebenswelt durchstreiften, buchstäblich undenkbar.

In ihrem 2006 erschienenen Buch über den Geologen bekannte sich die Wissenschaftsautorin Nancy Pick zu ihrer Bewunderung für Hitchcocks wissenschaftlichen Leistungen. In einem fiktiven Brief an ihn schrieb sie jedoch mit etwas schlechtem Gewissen: »Ich muss Ihnen sagen, dass sich die meisten ihrer größten Überzeugungen als falsch erwiesen haben. Sie hatten unrecht, die Existenz einer Eiszeit anzuzweifeln. Sie hatten unrecht, die Theorie der Evolution zu bestreiten. Und, was am meisten schmerzt, Sie hatten unrecht bezüglich der Tiere, die ihre geliebten fossilen Abdrücke hinterließen. Es handelte sich nicht um gigantische vorzeitliche Vögel, sondern um Dinosaurier.« Die Nachwelt blickt nicht selten verständnislos auf das Tun vorangegangener Generationen, weil sie bestimmte Dinge nicht wussten oder wissen konnten. Das ist hier nicht unser Thema. Wir möchten die Aufmerksamkeit vielmehr darauf lenken, wie eine Weltsicht bereits vorstrukturiert – und damit auch beschränkt –, was wir wahrnehmen. Wir können die Welt niemals wirklich so sehen, »wie sie ist«, weil wir im Kopf zu stark damit beschäftigt sind, sie zu erschaffen. Natürlich gehen wir dennoch davon aus, dass das, was wir wahrnehmen, offensichtlich und universell ist. Tatsächlich aber basiert jegliche Sicht auf die »Realität« auf einigen Vorannahmen über die Natur der Welt. Unsere Überzeugungen über das, »was ist«, sind von unsichtbaren Annahmen geformt, die durch Kultur, Geschichte und persönliche Erfahrung beeinflusst sind.

Die Sprache ist für diese Art des Erschaffens der Welt in unserem Bewusstsein entscheidend. Welche Sprache (Wörter, Begriffe und Kategorien) wir in einer bestimmten politischen Ökonomie und Kultur verwenden, entscheidet mit darüber, welche Phänomene als bedeutend gelten, ob und wie sie moralisch aufgeladen werden und welche anderen Phänomene unbenannt bleiben und damit ignoriert werden. So formt sich ein mentales Bild, ein Rahmen bzw. Frame für die Wahrnehmung und die Nicht-Wahrnehmung. Und das kann politisch nützlich sein. Beispielsweise fordern Konservative gern »Steuerentlastungen«[2], was implizit behauptet, dass Steuern per Definition eine Last und Bürde seien, die es abzuschütteln gelte. Ein solches »Framing« ignoriert, dass »Steuern der Preis sind, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zahlen«.[3] In seiner klassischen Studie über die »Folklore des Kapitalismus« beschrieb Thurman Arnold, wie Konzerne in den USA fälschlicherweise als Personen charakterisiert werden und damit Bürgerrechte erhalten – etwa unbegrenzt im Wahlkampf zu spenden –, die ihnen sonst vermutlich verweigert würden.[4] Wenn wir hingegen für etwas gar kein Wort haben, bleibt es unbenannt, unbesprochen, unbemerkt. So gibt es keine wirklich treffende deutsche Entsprechung für den Begriff Commons im Deutschen. Kognitionswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler verweisen häufig auf den »ideologisch selektiven Charakter« solcher Frames.[5] Dass sie hoch effektive Wahrnehmungsfilter sind – und zugleich allgegenwärtig –, hilft zu erklären, warum Neues unsichtbar erscheint, obwohl es vor aller Augen existiert. Als John Maynard Keynes damit rang, die Wirtschaftswissenschaften neu zu erfinden, schrieb er: »Die Gedanken, die hier so mühevoll ausgedrückt sind, sind äußerst einfach und sollten augenscheinlich sein. Die Schwierigkeit liegt nicht so sehr in den neuen Gedanken, als in der Befreiung von den alten, die sich bei allen, die so erzogen wurden, wie die meisten von uns, bis in die letzten Winkel ihres Verstandes verzweigen.«[6] Hitchcock versuchte, sich von der tradierten Weltsicht zu befreien. Es gelang ihm nicht. Owen, Darwin und Lyell waren in ihren Loslösungsversuchen vom Alten (mit einigem Bangen wegen der potenziell explosiven theologischen Konsequenzen) im Großen und Ganzen erfolgreich. Eine vorherrschende Weltsicht ist unglaublich mächtig. Sie setzt Phänomene unbemerkt in einen geordneten mentalen Rahmen. Dieser wiederum verdrängt andere, potenziell wichtige Betrachtungsweisen der Welt. Wir haben also gegenwärtig nicht nur das große Problem, dass die Institutionen liberal-demokratischer Staatlichkeit zerfallen – auch die Arten und Weisen, die Welt wahrzunehmen und darzustellen, tun dies. Die ganzen grundlegenden Geschichten, die wir uns erzählen, funktionieren nicht mehr. Selbstverständlich sind die Probleme eng miteinander verknüpft. Wenn politische Systeme nicht mehr funktionieren, dann auch deswegen, weil sie auf Erzählungen (Narrativen) über das Sein auf bauen, die untauglich geworden sind oder nicht mehr respektiert werden. Liebgewonnene Geschichten und Denkkategorien können die Wirklichkeit, die sich verändert hat, nicht mehr angemessen abbilden. Wer aber die herrschende Ordnung bewahren will, möchte oft nichts Anderes und hält sich an archaischen Ausdrucksweisen fest, um die vertraute Sichtweise zu bestätigen. Neue Realitäten werden zudem auch deswegen nicht erkannt, weil Vokabular und Logik fehlen, um sie gewissermaßen aufzuschließen und für die jeweilige Kultur lesbar zu machen. Stellen Sie sich vor, wie die Anerkennung der Existenz sowie der Begriff »Dinosaurier« im Kontext der Darwin’schen Evolutionstheorie die Bibel und die darauf beruhenden Weltsichten in Frage stellten... Und wie dies zugleich ganz neue Perspektiven eröffnete.

Etwas Ähnliches haben wir erlebt, als wir die Phänomene des Commoning er klären wollten. Uns wurde bewusst, dass wir in der Sprache der konventionellen Politik und Wirtschaftswissenschaften nicht angemessen ausdrücken konnten, was wir beobachtet hatten. Da klafften mehrere lexikalische und kategoriale Lü cken, so dass bestimmte Realitäten und Erkenntnisse im Dunkeln blieben. Der Historiker E.P. Thompson bemerkte einmal treffend: »Es war stets ein Problem, Commons mit kapitalistischen Kategorien zu erklären. Da passte etwas nicht.«[7] Wenn wir über die Zukunft unseres Zusammenlebens und die Zukunft des Politi schen nachdenken, so kommt es in hohem Maße auf diese tieferen Register unse rer Wahrnehmungsmöglichkeiten an – mindestens so sehr wie auf die tägliche politische Auseinandersetzung. Oder sogar noch mehr. Der deutsche Philosoph HansGeorg Gadamer wies einmal darauf hin, dass es ein Fehler sei zu glauben, man müsse über Politik reden, um Politik zu verändern. Er hatte recht. Das müs sen wir nicht. Wir müssen uns zunächst über unsere – oft im Verborgenen liegen den – Vorstellungen von der Welt und vom Menschen verständigen.

Fenster, durch die wir die Welt betrachten

Die Lehre von der Natur und den Grundstrukturen der Realität wird Ontologie genannt. Sie ist das Fenster, durch das wir die Welt betrachten. Obwohl wir nicht vor haben, uns in metaphysische Tiefen zu stürzen – das kann rasch kompliziert und etwas weltfremd werden – ist ein Sprung in ontologische Gewässer so erfrischend wie unausweichlich. Lassen Sie uns deshalb kurz eintauchen.

Unsere Grundannahmen über die Wirklichkeit bestimmen, was wir für normal und wünschenswert halten. Sie strukturieren vor, was als gut oder schlecht gilt, als richtig oder falsch. Damit sind sie so etwas wie die Verfassung eines jeden Glaubenssystems. Sie ordnen unsere Vorstellungen – etwa davon, welche Politische Ökonomie oder Steuerung wir für notwendig und möglich halten. Kurz: Sie formen direkt mit, was wir aus der Welt machen. Wenn alle Menschen als unverbundene Einzelne betrachtet werden, wird dies eher zu einer sozialen Ordnung führen, die die Freiheit des Einzelnen auf Kosten zusammenwirkender Institutionen privilegiert. Wenn demgegenüber alle Menschen als miteinander verbunden sowie von einander und von der Erde abhängig betrachtet werden, eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten. Andere Vorstellungen von der Welt verlangen andere Kategorien und ein Vokabular, das die Welt entsprechend derselben zu beschreiben vermag. Zudem drücken sich verschiedene Weltsichten in verschiedenen Metaphern aus.

Man könnte sagen, dass die jeweiligen ontologischen Prämissen – die Grund annahmen über das (Mensch)Sein – verschiedene Angebote schaffen: Sie leisten Unterschiedliches, sind potenziell anders nutzbar und beinhalten andere politische und ökonomische Konsequenzen. So wie das Fahrrad andere Angebote für den Verkehr schafft als das Auto. Das eine ist verbunden mit körperlicher Anstrengung, kostengünstiger Mobilität und dem Antrieb durch Muskelkraft. Das andere ist schneller, weitreichender, sicherer, teurer und auf mehr als Muskelkraft zur Fortbewegung angewiesen. Stift und Papier – billig und leicht zu benutzen – bieten andere Möglichkeiten der Kommunikation als Smartphones, die von Strom zufuhr abhängen, interaktiv und vielseitig verwendbar sind. Mit Ontologien ist es genauso: Sie beeinflussen ganz entscheidend, welche Welt wir auf ihrer Grundlage auf bauen können. Wenn daher von Weltsicht die Rede ist, muss gefragt werden: Was behauptet diese Weltsicht hinsichtlich der Qualität der Beziehungen zwischen Individuen oder zwischen dem Einzelnen und Kollektiven? Schreibt sie Dingen und Phänomenen einen festgefügten Wesenskern zu? Wird dem Menschen ein SoSein unterstellt, oder enthält die Idee vom Menschen auch andere Menschen sowie den Gedanken der Veränderung durch Beziehungen? Überhaupt: Wie wird Veränderung und Wandel gedacht? Entsteht er durch konkrete Faktoren, die kausal aufeinander wirken – ähnlich einer Kettenreaktion, die ich auslöse, wenn ich eine Maschine in Betrieb setze? Oder entsteht er in einem Feld komplexer, subtiler, kurz und langfristiger Interaktionen zwischen mehreren Faktoren in einem größeren Wirkzusammenhang? Sind Phänomene, die wir beobachten, historisch und kulturell unveränderlich, d.h. universell, oder sind sie kontextabhängig?

Solche philosophisch anmutenden Fragen gelten in der handfesten, oft rauen Welt der Politik gemeinhin als irrelevant. Wir jedoch glauben, dass, gerade angesichts des Wankens politischer Institutionen, nichts strategischer ist als eine Neubewertung der Fundamente, auf denen Politik steht. Wir müssen uns deshalb die Arten und Weisen anschauen, in denen wir die Realität wahrnehmen und verstehen, wie sie mit Gestaltungsoptionen zusammenhängen. Einen solchen Ansatz könnte man »onto-politisch« nennen, denn – wie gesagt – unsere unterschiedlichen Verständnisse von der Beschaffenheit der Wirklichkeit beeinflussen sehr direkt, welche soziale und politische Ordnung wir für möglich halten. Wenn wir beispielsweise glauben, dass Gott als allmächtige Kraft existiert und in allen menschlichen Angelegenheiten die Quelle von Wahrheit und Sinn ist, dann werden wir eine andere gesellschaftliche Ordnung erschaffen als eine, in der Menschen davon ausgehen, dass sie ganz auf sich selbst gestellt sind, ohne göttliche Lenkung und göttlichen Schutz. Weil diese allgemeinen Ideen beeinflussen, wie wir politische Institutionen bilden, sollten wir die Welt nicht nur durch ein Fenster betrachten – als wäre dies die einzige und offensichtlich richtige Möglichkeit der Wahrnehmung. Wir sollten innehalten und beginnen, das Fenster selbst zu betrachten.[8] Die Verwaltungstheoretikerin Margaret Stout drückt dies mit einfachen Worten aus: »Ontologie ist für die politische Theorie wichtig, weil sie den Vorannahmen über alle Aspekte des Lebens und darüber, was gut und richtig ist, einen Rahmen verleiht.«[9] (Hervorhebung im Original)

Onto-Geschichten des modernen Westens

Die Zeit ist reif, das allgemeine Glaubenssystem zu überdenken, das sich im säkularen Westen während der Renaissance entwickelt und im 18. und 19. Jahrhundert verfestigt hat. Wir »Modernen« sind von einer großen Erzählung umgeben, in der die Hauptrollen prominent besetzt sind: die Freiheit des Einzelnen, das Eigentum und eine Staatsidee, die von Philosophen wie René Descartes, Thomas Hobbes und John Locke entwickelt wurde. Die entsprechende Onto-Geschichte, die wir ständig weitergeben, betrachtet uns als Individuum beziehungsweise Vereinzelte. Als solche sind wir die primär Agierenden und bewegen uns in einem Außen: in einer Welt voller Dinge (einschließlich der »Natur«), denen wesensbestimmende Eigenschaften zugesprochen werden. Diese Erzählung behauptet, dass wir Menschen vollkommen frei, in einen präpolitischen »Naturzustand« geboren wurden. Dann allerdings haben sich unsere Vorfahren – Wer genau? Wann? Wo? – in Sorge um den Schutz unseres Eigentums und unserer individuellen Freiheit versammelt und – trotz ihres radikalen Individualismus – miteinander einen »Gesellschaftsvertrag« geschlossen.[10] Schließlich haben alle die Etablierung des Staates autorisiert, der zum Garanten der individuellen Freiheit und des individuellen Eigentums aller werden sollte.[11] Wir sind heute Erbinnen und Erben dieses Schöpfungsmythos, der die Ursprünge des liberalen, säkularen Staates erklärt – und der theologische Vorstellungen von Omnipotenz (Gott, Monarchinnen und Monarchen) auf den souveränen Staat (Präsidentinnen und Präsidenten, Parlamente, Gerichte) überträgt.[12] Der Leviathan handelt mit souveräner Macht und privilegiert individuelle Freiheit gegenüber sämtlichen sozialen Zugehörigkeiten oder auf Geschichte, Ethnizität, Kultur, Religion, geographischer Herkunft etc. beruhenden Identitäten. (Wir werden in Kapitel 9 darauf zurückkommen.) Die primären Akteure der Gesellschaft sind in dieser Konzeption das Individuum und der Staat. Dabei setzt der politische Liberalismus eine menschliche Natur voraus, schreibt Margaret Stout, »die eigennützige, atomistische Individuen mit voneinander unabhängigen, statischen Präferenzen dazu bringt, miteinander zu konkurrieren. Sie tun das im Bestreben, ihre eigenen Vorteile zu maximieren und die Konsequenzen für andere wenig oder gar nicht zu beachten. In dieser Denkform entsteht politische Repräsentation durch Wettbewerb unter souveränen Individuen und durch das Mehrheitsprinzip.«[13] Die gleiche Geschichte ist auch die Grundlage des Kapitalismus, der mit denselben Grundannahmen erklären will, warum es Marktwettbewerb und Hierarchien gibt. Der Nobelpreisträger und Ökonom James Buchanan hat einmal die Autonomie des Einzelnen, die Rationalität der Entscheidung (»rational choice«) und die spontane Koordination von Menschen auf dem »freien Markt« als die grundlegenden Prinzipien seiner Disziplin bezeichnet.[14] In der Moderne sind diese Ideen in einem Großteil des Alltagslebens zu Ordnungsprinzipien geworden. Die individuelle Entscheidungsfreiheit – unseren Fernsehsender, unsere Biermarke, unsere politischen Parteien wählen zu dürfen – wird gefeiert. Dabei wird kaum bedacht, wie das Spektrum der Wahlmöglichkeiten überhaupt zustande kommt und welche Optionen darin nicht enthalten sind. Unsere Vorannahmen über die Welt genauer zu erkunden ist demnach keine rein intellektuelle Übung. Sie ist von praktischer Bedeutung, weil sie beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen und welche politischen Systeme wir für möglich und wünschenswert halten. Um die Kraft der Grundannahmen ins Bild zu setzen, verwendete der deutsche Physiker Hans-Peter Dürr häufig folgende Metapher: Fischerinnen und Fischer, die Netze mit einer Maschenweite von 5 cm benutzen, könnten verständlicherweise zu dem Schluss kommen, dass es im Meer keine Fische gibt, die kleiner als 5 cm sind. Zumindest werden sie nicht viel über die Welt der Fische lernen, die kleiner als 5 cm sind, denn 3 cm große Fische verfangen sich nicht im Netz. Wer sich auf bestimmte Vorstellungen von der Wirklichkeit festgelegt hat, wird es schwer haben, den weitreichenden Auswirkungen der eigenen »Wahrnehmungsnetze« zu entgehen. Wir sehen: Auch wenn die Verknüpfung zwischen Ontologie, dem Gemeinwesen und der politischen Ökonomie weder den meisten Menschen noch politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern geläufig ist, ist die Idee gar nicht so kompliziert. Vergegenwärtigen Sie sich noch eine andere Analogie: Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und legen dafür ein schwaches Fundament. Die Grundfläche ist zu klein. Zu viel der verfügbaren Möglichkeiten (Fläche) wurde ausgeklammert. Zudem reicht das Fundament nicht tief genug. Auf diesem Fundament errichten Sie ein Gebäude in der Hoffnung, dass es dauerhaft steht. Sie setzen die tragenden Bauteile auf, die z.B. 100 Tonnen Gewicht abstützen können. Ein paar Jahre später hat sich vieles in ihrem Leben verändert. Sie möchten ein weiteres Geschoss bauen. Es würde 50 Tonnen wiegen. Das Haus würde einstürzen. Das zusätzliche Gewicht – Ihr neues Leben – hat auf diesem Fundament keinen Platz. Es ist nicht sinnvoll, an der Qualität der Fundamente zu sparen.

Genau das aber ist das Problem des modernen Kapitalismus. Er ist auf fehlerhaften Prämissen über unsere Welt, uns Menschen und über unsere Gestaltungsoptionen aufgebaut und kann deswegen das große Gedankengebäude des globalen und modernen Systems aus Markt- und Staat nicht länger tragen. Seine institutionellen Formen sind zunehmend ineffektiv und schädlich, und ihnen wird misstraut. Die steigende Entfremdung und Wut von Wählerinnen und Wählern in vielen Ländern gibt dies zu erkennen – in den USA genauso wie in Brasilien, in vielen europäischen Ländern genauso wie auf den Philippinen. Wenn unsere Verpflichtung auf »individuelle Freiheit« weder vor der Plünderung der Erde noch vor jener der Staatskassen (Stichwort »CumExFiles«) haltmacht, wenn Kapitalanlagen und »Direktinvestitionen« in ihrem Charakter als Privateigentum mehr Schutz genießen als Landschaften oder Ökosysteme, dann sollte es nicht überraschen, dass das resultierende Wirtschaftssystem für den Planeten höchst zerstörerisch und buchstäblich tödlich ist. Oft wird »der Kapitalismus« kritisiert und »der Staat« angegriffen – ohne die onto-politischen Prämissen in Frage zu stellen, auf denen beide errichtet sind. Der Grund: Die meisten von uns haben diese Prämissen internalisiert. Das »vorherrschende Lebensmotiv« des modernen Kapitalismus und des liberalen Staates, schreibt der griechische Sozialkritiker Andreas Karitzis, »fördert die Vorstellung, dass ein gutes Leben im Grunde genommen eine individuelle Leistung ist. Gesellschaft und Natur sind lediglich Kulissen, eine Tapete für unser Ego und der zufällige Kontext, in dem unser vereinzeltes Selbst sich durch die Verfolgung individueller Ziele weiterentwickelt. Das Individuum schuldet niemandem irgendetwas, hat weder Achtung für die vorangegangenen Generationen noch Verantwortung für die zukünftigen – und Gleichgültigkeit gegenüber heutigen gesellschaftlichen Problemen und Verhältnissen erscheint wie eine angemessene Haltung«.[15]

Die sichtbaren Pathologien des Kapitalismus – Umweltzerstörung, Prekarität, Ungleichheit, Ausgrenzung etc. – sind nicht einfach seelenlosen Konzernen und zynischen Politikerinnen und Politikern zuzuschreiben. Sie spiegeln ein grundlegenderes Problem wider: ein irriges Verständnis der Wirklichkeit selbst. Dies anzupacken verlangt uns einiges ab. Es ist schwierig, auf das Fenster zu schauen, durch das wir die Welt betrachten, statt nur durch dieses Fenster zu schauen. Es ist alles andere als trivial, die Onto-Grundlagen unserer sozioökonomischen und politischen Ordnung wirklich zu sehen, geschweige denn etwas Sinnvolles zu tun, um sie zu verändern. Diese Dinge sind stark normierend und doch subtil. Sie liegen oft unter der Schwelle des Bewussten und werden deshalb nicht problematisiert. Dennoch gibt es natürlich Möglichkeiten, die Herausforderung anzugehen. Wir können beispielsweise ein anderes Weltverständnis kultivieren, indem wir unsere Sprache, die Metaphern, die wir nutzen, und die Geschichten, die wir erzählen, etwas näher betrachten. Wir können dadurch mehr Achtsamkeit für diese Fragen und für unsere eigenen Verstrickungen in die moderne Onto-Geschichte entwickeln. Die daraus resultierenden Erkenntnisse können wir mit Erfahrungen – etwa Commoning-Praktiken – verbinden und daraus eine onto-politische Ordnung entwickeln, die auf einem breiteren und tieferen Fundament ruht.

Der erste Schritt ist also, die im Verborgenen liegenden Grundüberzeugungen zu erkennen, zu überprüfen und neu zu formulieren. Wir müssen begreifen, was es bedeutet, dass alles miteinander verbunden ist, dass die Dinge – gegenseitig – voneinander abhängen, so wie unser individuelles Wohlergehen vom kollektiven Wohlergehen abhängig ist und umgekehrt. Unser Gemeinwesen muss, um den kolumbianischen Anthropologen Arturo Escobar zu zitieren, »auf die relationale Dimension des Lebens abgestimmt sein«.[16]

Onto-Geschichten als verborgene Dimension der Politik

Viele Argumente, die in öffentlichen Debatten oberflächlich wie politische Meinungsverschiedenheiten aussehen, sind in Wirklichkeit tiefer liegende Meinungsverschiedenheiten über das Menschenbild oder über unser Weltverständnis. Sie setzen den Rahmen der Debatte, den »Frame«. Nehmen Sie die Figur des »Selfmademan.« Sie entspricht der in der Kultur des modernen Kapitalismus verankerten Fantasie, dass die Einzelnen wirklich ganz allein erfolgreich werden können, ohne Unterstützung von anderen. Diese Geschichte rahmt die öffentliche Diskussion und so einige persönliche Ambitionen. Oder denken Sie an die Erde selbst, die oft wie etwas beschrieben wird, dass nicht-lebendig, eigenständig und von uns getrennt ist. Wie ein Gegenstand, der unabhängig von der Menschheit existiert. Dies ist die Grundlage der Rede von Land und Wasser als »Ressourcen«, die in Besitz genommen und vermarktlicht werden können. Die Kategorien selbst, die seit den Philosophen der Frühen Neuzeit eingeführt wurden, haben Standarddenkweisen etabliert, die in den modernen kapitalistischen Gesellschaften als selbstverständlich gelten. Männer (!) wie Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes und John Locke artikulierten als erste eine Erzählung von der Welt, in der (vermeintliche) Dualitäten aufeinanderprallen: Individuum und Kollektiv, Menschheit und Natur, Geist und Materie. Öffentlicher und privater Raum gelten als voneinander getrennt. Das Objektive wird dem Subjektiven entgegengesetzt. Es ist eine Erzählung des Entweder-oder, die zur Denkgewohnheit wird. Moderne kapitalistische Gesellschaften haben aus diesen Gewohnheiten Kulturen geschaffen. Sie spiegeln wider, was in der Wissenschaft als Onto-Geschichten (»ontostories«) bezeichnet wird. Es gibt zahllose Onto-Geschichten, die auf vielerlei Weise ihren Ausdruck finden. Unterm Strich können sie entlang einiger zentraler Aspekte etwas geordnet werden. So basieren manche Geschichten auf der Vorstellung, dass »das Sein einfach ist« (statisch). Andere gehen davon aus, dass das Sein ein ständiges Werden ist (dynamisch). Eine dynamische Weltvorstellung erfasst das Sein als eine Aneinanderreihung von Ereignissen, als einen ständigen Prozess. In einer statischen Welt wird die Gegenwart als etwas erlebt, das stets ist und stets sein wird. Dieses »so ist sie eben«, erklärt auch die Beharrungskraft eines Kastensystems, wie wir es aus Indien kennen. Eine statische Sicht auf Wirklichkeit wird ihren politischen Ausdruck eher in einer Theokratie, Monarchie oder einer ähnlichen Form autoritärer Herrschaft finden. In einer dynamischen Weltsicht hingegen entfaltet sich die Realität fortdauernd und entwickelt ständig Neues – die politischen Organisationsformen müssten sich dem permanent anpassen. Manche Onto-Geschichten gründen auf der Idee einer einzigen, ungeteilten Existenz, was tendenziell zum Sozialismus oder Kollektivismus führt. Andere postulieren viele Quellen des Seins, die nicht auf ein unteilbares Ganzes zurückgehen. Sie stützen eher eine politische Ordnung des modernen Liberalismus und des sozialen Anarchismus. In manchen Onto-Geschichten stammen Wahrheit und Sinn von einer transzendenten Quelle (Gott, König, Papst), in anderen wiederum stammen sie aus uns immanenten Quellen – dem Raum gelebter Erfahrung (das Göttliche in jedem Menschen bzw. in allen Lebewesen).[17] Jedenfalls reflektieren Onto-Geschichten immer eine Weltsicht und ihr Angebot – ein vorstrukturiertes Möglichkeitsfeld. Die Sprechweise und Praktiken, die darauf auf bauen, verleihen dann bestimmten Archetypen des menschlichen Strebens Seriosität. Sie erinnern sich an den Selfmademan. Schließlich werden menschliche Energien auf diese Weise nicht nur kulturell akzeptiert, sondern auch kanalisiert. Entsprechend geht es in der Dauerbeschallung mit Werbung und Marketing einerseits darum, Produkte zu verkaufen; und andererseits darum, ein Ideal zu stärken, in dem der Mensch durch individuellen Konsum Erfüllung findet. Dabei wird eine Geschichte darüber erzählt, wie die Welt ist und wie sie sein soll. Es sind die zwei Seiten derselben Onto-Medaille. Unsere Identität wird durch das definiert, was wir kaufen bzw. was wir kaufen sollen. Selbst Konzerne entwickeln heute Onto-Geschichten und schaffen so eine Wirklichkeit, die ihren Interessen dient. Auf Grundlage enormer Datenmengen hat Twitter ein ausgefeiltes Klassifikationssystem für die Nutzerinnen- und Nutzer entwickelt. In diesem System werden wir zu Menschen, »die Küchenausstattung kaufen«, »eine Oberklasselimousine besitzen«, »Tiefkühlgemüse essen« – das strukturiert den Verkauf der Datensätze an Werbetreibende.[18] Und es schlägt auf uns zurück. Die Versicherungsbranche hat komplizierte Klassifikationen menschlicher Krankheiten und Verletzungen entwickelt, um festzustellen, welche Behandlungskosten erstattet werden. Viele Gerichte setzen auf Datenanalytik über Kriminelle (Rasse, Alter, Wohngegend, Einkommen), um die Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren, dass sie ein weiteres Verbrechen begehen werden und auf dieser Grundlage »angemessene« Gefängnisstrafen zu bestimmen.[19] Solche Kategorisierungen transportieren Vorstellungen von (anstrebenswerter) menschlicher Existenz, von sozialem Verhalten und kausalen Zusammenhängen immer mit. Sogar die nationalen Sicherheitsbehörden in den USA haben sich eine Onto-Geschichte ausgedacht, um ihre politischen Interessen voranzubringen. Brian Massumi beschreibt das in seinem Buch Ontopower [20] so plastisch, dass es einen schaudert. Anstatt zu versuchen, Terroranschläge auf Grundlage bekannter, beweisbarer Fakten zu verhindern – der historische Standard für Militärinterventionen –, bringt die US-Regierung eine ganz eigene Zeit-, Verlaufs- und Kausalitätsvorstellung ins Spiel. Die Möglichkeit einer terroristischen Bedrohung wird von Sicherheitsfachleuten unilateral behauptet und dann eingesetzt, um tödliche staatliche Aggression gegen »Terroristinnen und Terroristen« zu rechtfertigen, bevor etwas geschehen ist. Hypothetische Bedrohungen werden als Provokationen definiert. Was in der Zukunft möglich sein könnte, wird zum Faktum im hier und heute erklärt. Es ist im Kern der Versuch, den Ablauf von Zeit und die Idee von Ursächlichkeit umzudefinieren. Indem das Militär ein Bedrohungen erzeugendes Narrativ spinnt, schreibt Massumi, definiert es die Wirklichkeit mit dem Ziel um, die dann folgende staatlich ausgeübte Gewalt und Massenüberwachung zu legitimieren.

Solche Geschichten helfen uns, die Rolle zu verstehen, die Ontologien in politischen Auseinandersetzungen spielen – als im Verborgenen wirkende Kraft. Wenn wir die Vorstellung des Selbst als unteilbare, abgegrenzte Einheit autonomen Handelns akzeptieren, folgt daraus alles andere: wie wir der Welt und den Anderen begegnen; wie wir in der Welt agieren und Führung konzeptualisieren; wie wir Institutionen und Politiken konstruieren und wo die wissenschaftliche Analyse ansetzt (»methodologischer Individualismus«). Man könnte argumentieren, dass die wichtigsten politischen Auseinandersetzungen nicht in den Parlamenten oder Gerichten stattfinden, sondern auf dieser Ebene der »Realitätsdefinition«. Welch besseren Weg, welch mächtigeren Hebel gibt es, um die eigenen langfristigen politischen Ziele durchzusetzen, als eine eigene Version der Wirklichkeit zu erschaffen? Das drängt schon im Vorfeld politischer Konflikte des Alltagsgeschäfts alternative Zukunftsvorstellungen an den Rand.

Keine Ontologie, und sei sie noch so breit akzeptiert, wird garantiert ewig funktionieren oder respektiert werden. Es kann sein, dass eine lange Zeit gültige Weltvorstellung nicht mehr zu überzeugen vermag, an ihren eigenen Ansprüchen scheitert oder durch bahnbrechende neue Erkenntnisse Risse erfährt. Hitchcocks Theorie, dass versteinerte Fußabdrücke Belege für vorzeitliche Vögel seien, wurde letztlich durch die Entdeckung von Dinosaurierfossilien und durch Darwins neue Evolutionserzählung ersetzt. In ähnlicher Weise erscheinen uns die ontologischen Grundlagen des Kapitalismus heute antiquierter denn je. Die Vorstellung, dass Individuen frei und souverän geboren sind – der Eckpfeiler des liberalen Staates und der »freien Märkte« –, war immer eine Art Fabel. Die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte lässt in dem Maße nach, wie Menschen erkennen, dass sie in einer höchst vernetzten Welt leben. Der allmähliche Kollaps verschiedener Ökosysteme diskreditiert ebenfalls die Vorstellung, dass wir vollkommen autonome Individuen sind und dass die Menschheit sich von der »Natur« unterscheidet.

Zahllose, teils heftige Konfrontationen in der ganzen Welt, die vordergründig eine staatliche Maßnahme oder ein bestimmtes Gesetz betreffen, sind – wie gesagt – in Wahrheit ontologische Konflikte. Konflikte zwischen indigenen Völkern und der Staatsmacht sind vielleicht das häufigste Beispiel. Typischerweise betrachtet der Nationalstaat einen bestimmten Bestandteil der Natur als Marktressource, die auszubeuten ist, um Arbeitsplätze zu schaffen, das Wachstum anzukurbeln und die öffentlichen Haushalte aufzubessern. Viele indigene Gemeinschaften sehen darin eher eine grobe Missachtung ihrer Kosmo-Vision. Aber auf dieser Ebene ist moderne Politik selten ansprechbar. Beispielsweise bekämpfen die Maori in Neuseeland die von der Regierung erteilte Genehmigung für Ölbohrungen in ihren angestammten Fischgründen, was gegen den 1840 mit Königin Victoria geschlossenen Waitangi-Vertrag verstößt. Die vielfach ausgezeichnete Anthropologin Anne Salmond hat in ihren Studien zu diesem Konflikt bemerkt, dass Staat und Maori »grundlegend unterschiedliche Onto-Logiken der Beziehungen von Menschen zum Meer« vertreten.[21] Der Staat betrachtet das Meer als nicht-lebendige Ressource. Eine solche kann man in abgegrenzte Einheiten aufteilen, quantifizieren und entsprechend einer abstrakten Logik vermarkten. Die Ölförderung passt perfekt zu diesem Verständnis. Das Rechtssystem ist so konstruiert, dass solche Aktivitäten privilegiert werden. Im Gegensatz dazu sehen die Maori das Meer als Lebewesen mit intensiven, intergenerationellen Verbindungen zum Volk der Maori. Das Meer ist von Mana (der Macht der Vorfahren)durchdrungen. Es muss durch Rituale und Traditionen geehrt werden. Wenn Ihnendas irrational vorkommt, bedenken Sie Folgendes: Eine solche Weltsicht schützt dieMeere. Die in unseren liberalen Demokratien dominierende tut es nicht. Selbstredend beschränken sich Onto-Konflikte zwischen Staat und Commoners nicht auf vormoderne Kulturen. Die Geographin Andrea Nightingale hat die Praxis schottischerFischerinnen und Fischer untersucht, die die »rationalen« Fischereipolitiken der Regulierungsbehörden ablehnen.[22] Wenn Fischereipolitik gemacht wird, geht der Staatvon der Annahme aus, dass Fischerinnen und Fischer individualistisch miteinanderkonkurrieren und jeweils versuchen, ihren eigenen Fang zu maximieren. Dabei wird»nicht-rationaler« Eigen-Sinn, der schottische Fischersleute als Commoners ausweist,gar nicht wahrgenommen. In Wirklichkeit nämlich besteht ihr Leben aus den Erfahrungen, den Gefahren und der Kooperation mit anderen, die sie auf ihren kleinenFischkuttern erleben. Es ist eng verwoben mit »der Perspektive der Gemeinschaft,[der Notwendigkeit,] Verwandtschaftsbeziehungen [mit anderen im Dorf] zu bewahren [und] mit dem Meer verbunden zu sein«, schreibt Nightingale. Wenn Fischereipolitik eine andere Lebensrealität voraussetzt, wird sie Konflikte erzeugen. Obwohlsolche Onto-Konflikte häufig vorkommen, dominieren nach wie vor die zu Beginndieses Kapitels genannten Grundannahmen über die Welt und die Menschen. Siebilden das Flussbett[23] des Gemeinwesens in vielen Ländern dieser Welt. Doch die Onto-Geschichten, auf denen moderne staatliche Politik ruht, sehen zunehmend aus wieein schäbiger, schlechtsitzender Anzug. Tatsächlich sind sie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Es ist Zeit, darüber nachzudenken: wie ein anderer Anzug aussehen undwie wir ihn schneidern könnten.

Ich-in-Bezogenheit und Ubuntu-Rationalität

Die Welt des Commoning stellt den Kapitalismus schon deshalb in seinen Grundfesten in Frage, weil sie auf einem anderen Seinsverständnis basiert. Dies wird häufig nicht erkannt, denn viele Menschen sehen Commons durch die normative Linse der modernen westlichen Kultur. Sie haben den methodologischen Individualismus und die Sprache der Trennung verinnerlicht. Darin haben Dinge unveränderbare Wesenseigenschaften und sind von ihrem Werden und ihrem Kontext losgelöst. Commoning aber folgt einer anderen Orientierung, weil es auf der Grundidee tiefgreifender Relationalität von allem basiert. Die Welt wird als Ort dichter zwischenmenschlicher Verbindungen und gegenseitiger Abhängigkeiten wahrgenommen. Die Praxis ist nicht einfach eine Angelegenheit von Reaktion und Gegenreaktion zwischen unmittelbaren, sichtbaren Akteurinnen und Akteuren; sondern ein pulsierendes Netz aus Kultur und unzähligen Beziehungsdynamiken, aus dem Neues hervorgeht. Für diejenigen unter uns, die aus dem euro-amerikanischen Kulturkreis stammen, ist es nicht so einfach, die Schicht freizulegen, die den Commons zugrunde liegt. Schon unsere Sprache hat alle möglichen Einseitigkeiten fixiert, die uns in andere Richtungen schicken. Sie lässt uns sprachlos im Versuch zurück, die Netze der Bezogenheit beim Namen zu nennen. Deswegen müssen wir unpassende und überkommene Konzepte aufgeben und neue erfinden, wenn wir Commons wirklich verstehen wollen. Es ist wichtig, über Commoning in unseren je eigenen Sprachen zu sprechen, denn Englisch als dominante Weltsprache filtert viele Erkenntnisse heraus, die in anderen Sprachen und kulturellen Erfahrungen durchaus Ausdruck finden.[24] Auf die Sprache gehen wir im folgenden Kapitel näher ein. An dieser Stelle möchten wir an wichtigen Begriffen, die Ihnen in diesem Buch begegnen werden, verdeutlichen, wie folgenreich unsere grundlegenden Weltsichten sind. Als wir versuchten, die vielen Commons-Wirklichkeiten zu kommunizieren, haben wir immer wieder mit der Dualität der Begriffe ich und wir gerungen. Sie werden in unserer Kultur als Gegensatz behauptet. Das ist zwar Unsinn und wird auch in der Praxis überwunden, doch eben dies ließ sich mit den Wörtern ich und wir (im schäbigen Anzug) nicht darstellen. Eines Tages tauchte im Gespräch eine Lösung für diese verzwickte Angelegenheit auf: der Begriff Ich-in-Bezogenheit.

Er mag nicht perfekt sein, doch er hilft uns die Praktiken und Selbstverständnisse von Commoners zu beschreiben. Er überwindet tief verwurzelte Annahmen über individuelle Identität und Handlungsfähigkeit als Gegensatz zum Kollektiven. Durch den Ausdruck Ich-in-Bezogenheit verweisen wir auf subtile Beziehungen in jeweiligen Situationen und Zusammenhängen, aus denen »Ich« und »Wir« letztlich hervorgehen. Auch wenn wir mit unserer westlichen Mentalität diese Idee nicht ohne Weiteres verstehen, wird sie überall gelebt. Trotz dieser Lücke in unserer Sprache, bestätigt die anthropologische Forschung, dass wir Menschen – unentrinnbar – jeweils ein Ich-in-Bezogenheit sind. Der britischen Professorin Marilyn Strathern zufolge kann man sich in vielen nicht-westlichen Kulturen »die einzelne Person als sozialen Mikrokosmos vorstellen. ... Tatsächlich werden Personen häufig als der plurale und zusammengesetzte Ort der Beziehungen konstruiert, die sie hervorgebracht haben.«[25] Nach Strathern wird eine Person nicht selbständig, indem sie ihre eigenen Interessen den gesellschaftlichen Interessen entgegenstellt, sondern indem sie »ihre ihr eigene Gesellschaftlichkeit zelebriert«.[26] Unsere Identitäten sind also »vielfach konstituiert«, durch eine »Verkettung von Beziehungen«.[27] Oder, mit den berühmten Worten des Dichters Walt Whitman: »Ich bin weiträumig, enthalte Vielheit.«[28] Dies spiegelt sich auch in dem, was entsteht. So schreibt Johann Wolfgang von Goethe mit Blick auf sein Schaffen: »Alles, was ich gesehen, gehört und beobachtet, habe ich gesammelt und ausgenutzt. Meine Werke sind von unzähligen verschiedenen Individuen genährt worden, von Ignoranten und Weisen, Leuten von Geist und Dummköpfen; die Kindheit, das reife und das Greisenalter, alle haben mir ihre Gedanken entgegengebracht, ihre … Lebensansichten; ich habe oft geerntet, was andere gesät haben, mein Werk ist das eines Kollektivwesens, das den Namen Goethe trägt.«[29] Auch die Entwicklungspsychologie erklärt uns, dass ein Einzelner nur durch den Austausch mit anderen zu einem Selbst werden kann. »Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen«, geht der alte afrikanische Spruch. Und umgekehrt gilt: Das Kollektive kann nur durch die Beiträge und die freiwillige Zusammenarbeit der Einzelnen entstehen. Dem Anthropologen Thomas Widlok zufolge sollten wir vielleicht davon sprechen, dass wir alle »miteinander verschränkte Identitäten«, »miteinander verbundene Leben« und ein »erweitertes Selbst« haben.[30] Mit anderen Worten, Individuen und Kollektive sind keine unvereinbaren Gegensätze wie Wasser und Öl. Sie sind vielmehr verbunden und voneinander abhängig. Genau genommen haben »Ich« und »Wir« nur in Bezug aufeinander Bedeutung. Sie sind – wie auch die Begriffe »individuell« und »kollektiv« – relational. Sie erhalten eine Bedeutung nur durch einander. Von Ich-in-Bezogenheit zu sprechen erlaubt uns, die Vorstellung zu verabschieden, dass das isolierte Individuum eine selbstverständliche Denkkategorie ist – auch wenn dies weiterhin viele Debatten der Evolutionswissenschaft, der Biologie und verschiedener Sozialwissenschaften – insbesondere der Ökonomie – dominiert.[31] Doch ist alles Leben immer ein Prozess, in dem sich Individualität aus dem Kollektiven bildet, aus den Gepflogenheiten, den Ideen, ja, den Körpern der anderen. Bereits die Zelle, beobachtet der Philosoph und Biologe Andreas Weber, »hat ihren Stoff von der Welt nur auf Zeit geliehen und kann sich allein darum erhalten, weil sie die Bestandteile anderer Wesen zu sich selbst macht«.[32]

In Lebendigkeit: eine erotische Ökologie, vollzieht Andreas Weber diese neue Sichtder Lebendigkeit als Selbst-durch-Viele nach. Dort schreibt er, beim Leben auf der Erdegehe es um »›reziproke Spezifikation‹ als ein gegenseitiges Hervorbringen. Erst in derBegegnung kommt der eigene Charakter zur Geltung. Die Welt ist nicht die Summeder Dinge, sondern die Symphonie der Beziehungen...«[33] Ein weiterer Begriff, demSie in diesem Buch häufig begegnen werden, ist Ubuntu-Rationalität. In mehreren Bantu-Sprachen in Südafrika wird die Beziehung zwischen »mir« und »der/dem Anderen« mit dem Wort Ubuntu ausgedrückt.[34] John Mbiti, ein christlicherReligionsphilosoph und Autor aus Kenia, übersetzte das Wort Ubuntu folgendermaßen: »Ich bin, weil wir sind, und weil wir sind, deshalb bin ich.«[35] Das Individuum ist Teil eines »Wir« – genau genommen vieler »Wirs«. Die beiden sind engmiteinander verknüpft. Westliche Sprachen haben zwar kein Synonym für Ubuntu,aber auch hier gibt es Praktiken, die den Ubuntu-Geist widerspiegeln. Daher bezeichnen wir mit Ubuntu-Rationalität eine Handlungsweise, die versucht, individuelles und kollektives Wohlergehen in Einklang zu bringen. Gewiss, zwischendem Einzelnen und dem Kollektiv gibt es Spannungen, aber durch das Eingehenvon tiefen, ehrlichen Beziehungen und die Praxis eines fortdauernden Dialogs können solche Spannungen abgebaut werden. Die vermeintliche Dualität tritt in denHintergrund. Und es gibt zahllose Gründe, warum wir das tun sollten. Wir brauchen mehr Ubuntu-Rationalität als Quelle von Identitätsbildung – und als sozialesSicherungsnetz. Der Einzelne erfährt Sinn, Bedeutung und Identität im und durchden Kontext von Gemeinschaften und Gesellschaft – und diese wiederum konstituieren sich durch das Gedeihen des Einzelnen. Diese Gedanken sind von feministischen Politologinnen, von Ökophilosophinnen, indigenen Völkern, traditionellenKulturen, Theologinnen und Theologen und anderen in unterschiedlichen Zusammenhängen entwickelt worden. Rabindranath Tagore, der indische Poet undPhilosoph, schrieb dazu: »Beziehung ist die fundamentale Wahrheit dieser Weltder Erscheinung.«[36] Das zentrale Argument im Klassiker der existentiellen Philosophie Ich und Du des Philosophen Martin Buber ist, dass Leben in Bezogenheitstattfindet. Wir erfahren Sinn im direkten Kontakt mit anderen lebendigen Präsenzen, ob mit anderen Menschen, der Natur oder Gott – und wir erleben Spaltung,wenn wir Andere als Objekte betrachten, ausgedrückt in einer Ich-Es-Beziehung.[37] Die Visionärinnen und Visionäre dieser Welt haben auf ihre je eigene Art und Weise ganz ähnliche Ideen formuliert: Martin Luther King Jr., erkannte uns »gefangen in einem unentrinnbaren Netzwerk der Gegenseitigkeit, verbunden in einemeinzigen Kleid des Schicksals.«[38] Und in ihrem ersten großen Essay »Undersea«(1937) und später in Der stumme Frühling beschrieb Rachel Carson das Leben alstiefgreifend verknüpftes Netz. In Teil II dieses Buches führen wir weitere Wendungen ein, die uns ermöglichen, Commoning genauer zu beschreiben, als das in der»Sprache des Kapitalismus‹« möglich ist. In der Philosophie würde diese Spracheals Ausdruck einer relationalen Ontologie verstanden. In diesem Seinsverständnisgeht es im Kern darum, dass Beziehungen zwischen Einheiten grundlegender sind alsdie Einheiten selbst. – Lassen Sie diese Idee auf sich wirken. Sie bedeutet, dass sichlebende Organismen durch ihre Interaktionen miteinander entwickeln. Es ist die Basis ihrer Identität, ihres Lebendigseins. Aber sie bedeutet auch: Wenn wir irgendetwaspolitisch gestalten wollen – einen Raum, eine Sache, einen Bildungsprozess –, dannmüssen wir die Beziehungen gestalten, in denen es existieren kann. Dass Commonsauf einer relationalen Ontologie beruhen, zeigt sich auch ganz praktisch. Das kommtin wiederkehrenden Handlungsmustern zum Ausdruck, etwa: situiertem Wissenvertrauen, gemeinstimmig entscheiden, konflikte beziehungswahrend bearbeiten und andere mehr (Kapitel 4-6).

In der Philosophie, der Anthropologie und anderen Disziplinen wurden viele verschiedene relationale Ontologien theoretisiert und natürlich darüber debattiert, was »Beziehungen« zwischen Einheiten eigentlich bedeuten. Im Allgemeinen werden sie als die Vermittlung oder den Ausdruck von Wert verstanden. So drückt in vielen Ländern die Beziehung zwischen der Flagge eines Landes und den Bürgerinnen und Bürgern eine würdevolle Gemeinsamkeit aus. Menschen haben Beziehungen zu dem Land, das sie bewirtschaften. Aber auch zu den Algen, Pilzen, Bakterien und Strukturen, wenn sie sie täglich durch ein Mikroskop anschauen, oder zu der Farbe, mit denen sie Häuser und Wände verschönern. Beziehungen sind omnipräsent. Wir haben spirituelle Beziehungen, biologische Beziehungen zu Eltern und Großeltern, Beziehungen zu Freundinnen und Freunden, zu Kolleginnen und Kollegen, flüchtige Beziehungen zu Menschen im Internet. Die Vielfalt ist unermesslich, die damit verbundenen Konzeptualisierungen sind zahlreich. Wir beschränken uns deshalb darauf, zwei große Typen relationaler Ontologien zu unterscheiden. Das ist wichtig, weil sie uns miteinander unvereinbare Geschichten über das Sein erzählen und unterschiedliche politische Auswirkungen haben.

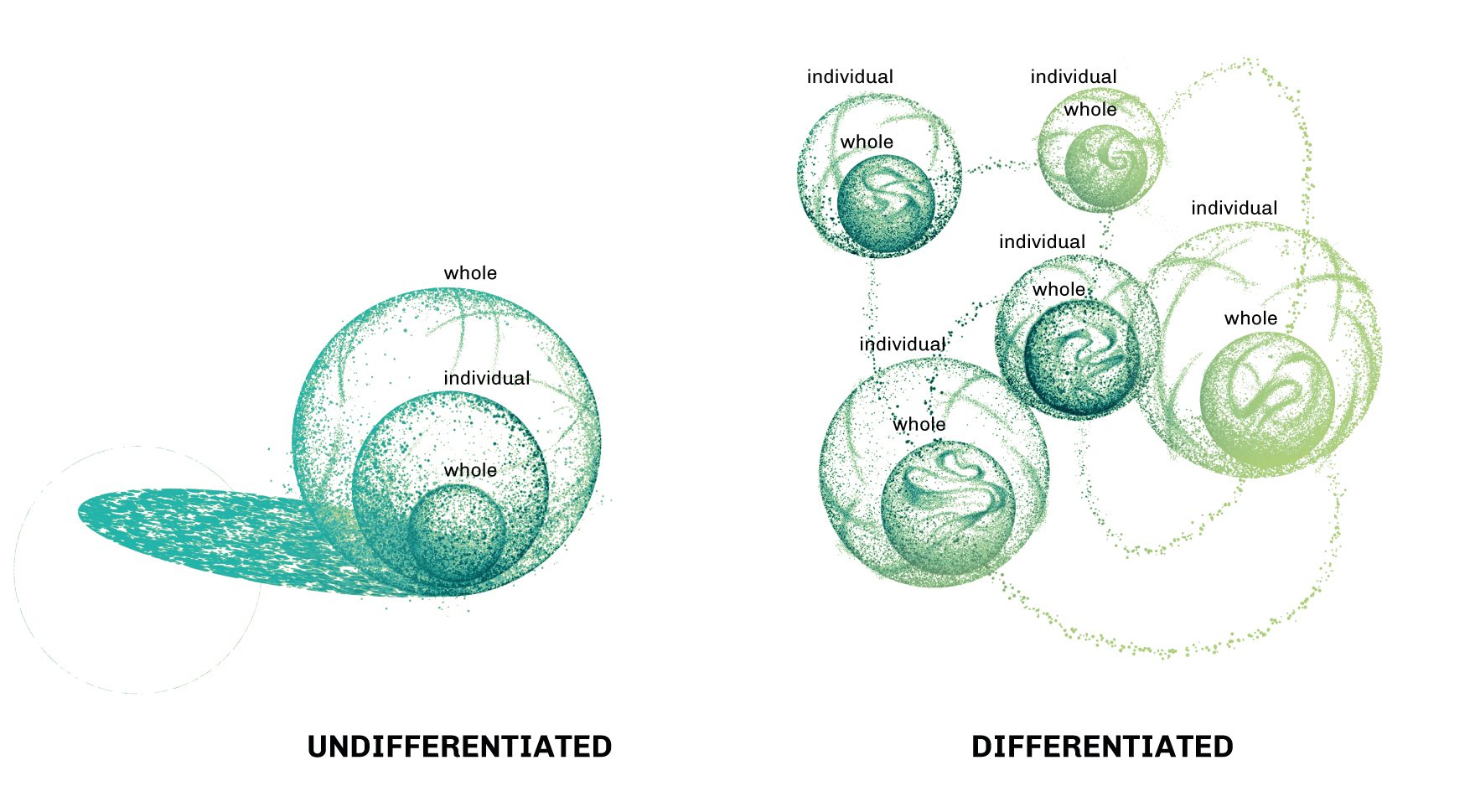

Ein Typus wird undifferenzierte relationale Ontologie genannt. Hier liegt die Quelle des Seins in seiner transzendenten Kraft, die in allen Lebewesen da ist. Man kann sich das wie eine Matrjoschka vorstellen. Die größte Puppe verleibt sich letztlich die kleineren ein. Deswegen gilt sie als »undifferenziert«. Niemandem kommt notwendigerweise eine ausgeprägte individuelle Handlungsfähigkeit oder ein ganz anderer Charakter zu; alle sind und gelten als mehr oder weniger gleich.[39] Eine solche Ontologie führt tendenziell in einen erzwungenen Kollektivismus oder eine zentralistische Monokultur, in der alles Einzelne als undifferenzierter Teil des Ganzen gilt. Demgegenüber können nur solche Seinsverständnisse die Wirklichkeiten des Commoning angemessen erfassen – und Grundlage einer Commons-basierten Gesellschaft sein – die Vielfalt aufnehmen und ausdrücken. Jedes Individuum muss Raum haben, sein einzigartiges Selbst zu entfalten. Menschen werden unterschiedlich geboren, ihre Talente, Erziehung und Sehnsüchte sind ganz verschieden. Das sind auch die Gegebenheiten, mit denen sie sich an unterschiedlichen Orten auseinandersetzen müssen. Es gibt keinen Grund, diese Unterschiede einzuebnen, auf einen universellen Standard zu reduzieren und in einem großen Ganzen versinken zu lassen. Daher ist der Ontologietyp, der die Realitäten von Commoning am besten beschreibt, differenziert relational.[40] Dies bedeutet: die Quelle des Seins entsteht aus allen lebendigen Einheiten heraus. Sein manifestiert sich in sehr verschiedener Art und Weise. Zugleich ist jede Einheit mit jeder anderen verbunden – und zwar, weil sie alle ein Gemeinsames teilen. So wie Blut durch alle menschlichen Körper fließt und doch jeder Mensch einzigartig ist. Aufeinander bezogene Einzelne sind also sehr individuell und Teil eines großen Ganzen zugleich. Margaret Stout resümiert: Jedes Lebewesen ist »in einem Dauerzustand des gegenseitigen Werdens«. Da sich jedes Lebewesen ständig weiterentwickelt und von unzähligen Faktoren beeinflusst wird (das Individuelle ist multidimensional), kann es keine einheitliche Darstellung der Welt geben. Die Welt ist plural, nicht singulär. Oder um es mit Arturo Escobar zu sagen: Wir leben nicht in einer »Eine-Welt-Welt«, sondern im Pluriversum.

Theorien komplexer sozialer Systeme und Commoning

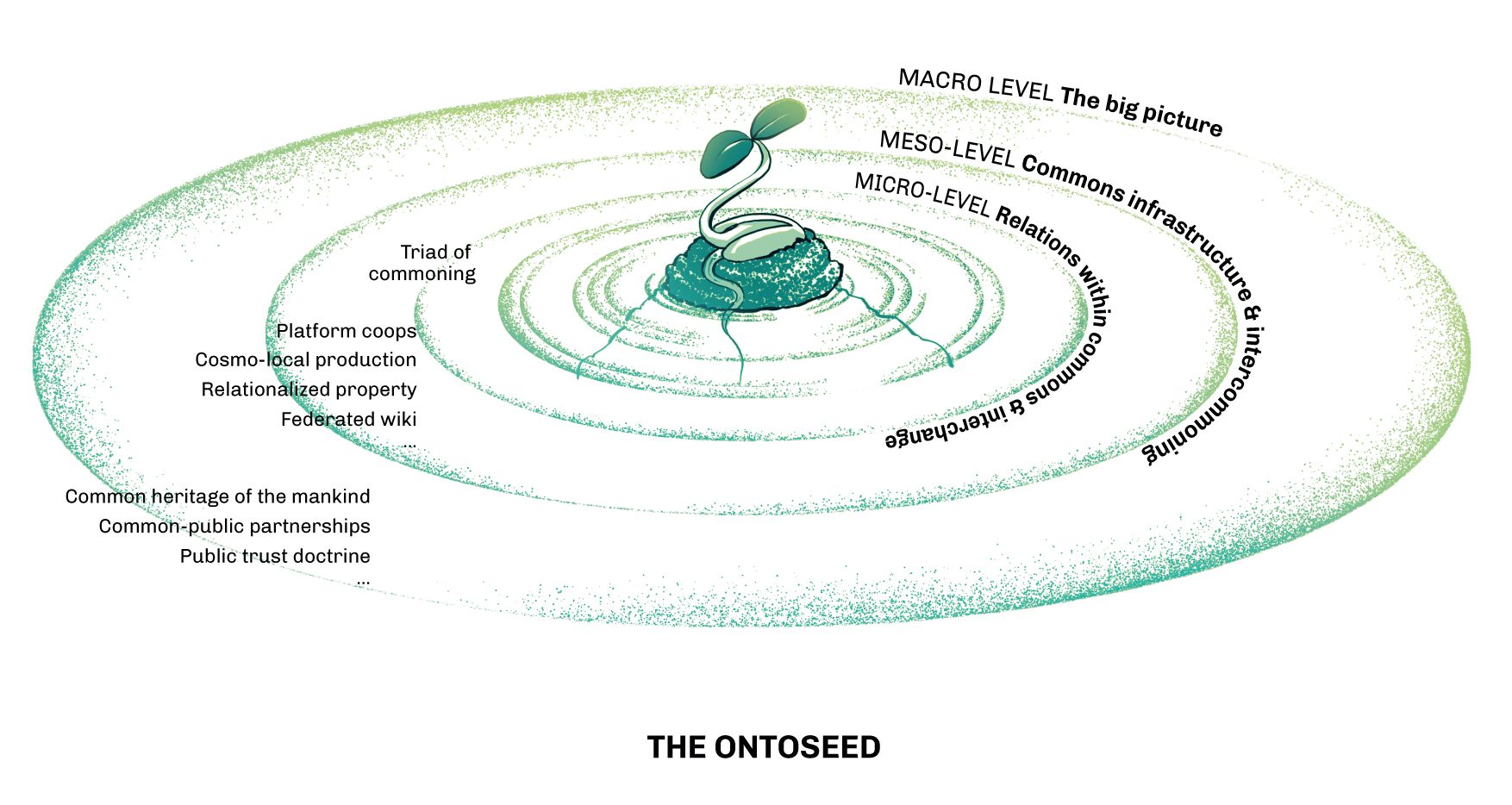

Es ist sicher verlockend, diesen Ausflug ins Abstrakte als von geringem praktischem Wert anzusehen; aber das ist ein Irrtum. Lassen Sie uns deshalb zum Schluss dieses Kapitels darauf hinweisen, dass andere Seinsverständnisse auch neue Forschungsfelder und theoretische Zugänge eröffnen. Zum Beispiel die Theorien komplexer Systeme, die u.a. Biologie, Chemie, Evolutionswissenschaften, Physik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften revolutionieren. Systemtheoretische Ansätze sind für Commons wichtig, denn sie beschreiben die Welt als dynamisches, sich ständig veränderndes Bündel lebendiger, integrierter Systeme.[41] Obwohl einzelne Organismen relativ viel eigene Handlungsfähigkeit haben, sind sie doch nur aus ihren zahllosen Beziehungen heraus zu verstehen; samt der Beschränkungen, die sich aus ihrer Zugehörigkeit zu größeren Strukturen ergeben. So sind die Nieren in unserem Körper keine völlig autonomen Einheiten. Sie sind eingebettet in komplexe physiologische Systeme, an die sie sich anpassen müssen. Der menschliche Körper insgesamt wiederum befindet sich – wie gesagt – in dynamischer Koexistenz mit einer noch größeren Umwelt. Indem wir die Welt durch das Fenster einer relationalen Ontologie betrachten, können wir alle möglichen sozialen und ökologischen Phänomene besser erkennen und erklären. Wir können Commons als Lebensform verstehen, anstatt als »Ressource«; als organisches, integriertes System, nicht als Ansammlung von Einzelteilen (Projekten). Das Fenster, durch das wir auf die Wirklichkeit schauen, ist größer und weiter offen. Es ist der Wirklichkeit angemessener als Seinsverständnisse, die Beziehungsdynamiken als »exogene Variablen« in den Hintergrund drängen.[42] Das Verständnis komplexer sozialer Systeme erlaubt zum Beispiel kohärenter zu erklären, wie und woraus funktionales Design ohne Designerin bzw. Designer entstehen kann. Etwa dadurch, dass anpassungsfähige Handelnde miteinander interagieren. Sie organisieren sich selbst – was wir im Commons-Kontext »Organisation durch Gleichrangige« nennen – und lassen nach und nach komplexe Organisationssysteme entstehen.[43] Hinter einem solchen Prozess stehen weder Blaupausen noch Expertenwissen, das »von oben nach unten« weitergegeben wird. Organisationsformen entwickeln sich dadurch, dass Handelnde auf ihre eigenen lokalen, begrenzten Gegebenheiten reagieren.[44] Indem Menschen mit der Art und Weise ihres Zusammenkommens experimentieren, indem sie Regeln einführen, anpassen und verfeinern, finden sie Problemlösungen. Der Kern tragfähiger Lösungen kann als Muster bezeichnet werden. Auch ein Muster ist keine Blaupause; eher eine Vorlage, aus der viele ähnliche, aber nicht identische Variationen entstehen können. Jede Variante spiegelt eine bestimmte Zeit, einen Kontext, eine spezifische Gruppe von Beteiligten etc. wider. Was komplexe adaptive Systeme ausmacht, ist bei der Selbstorganisation von Mikroben zu erkennen, die sich an Wirtsorganismen anpassen oder bei Ameisen beim Nestbau, die sich irgendwie selbst koordinieren, um eine gemeinsame Ordnung zu schaffen. Der Biologe Stuart Kauffman, ein bahnbrechender Theoretiker der Komplexitätswissenschaft, hat Schlüsselprinzipien der Autokatalyse ausfindig gemacht. Autokatalyse kann auftreten, wenn eine Form Materie mit einer anderen in Kontakt kommt.[45] Auf Grundlage von experimentell gewonnenen Erkenntnissen hat er eine Theorie der Ursprünge der molekularen Reproduktion vorgeschlagen – eine Dynamik, die andere u.a. in biologischen Stoffwechselprozessen, chemischen Netzwerken und in der Physik bestätigt haben. Die Herausbildung »spontaner Ordnung«, wie sie auch genannt wird, geschieht durch die Interaktionen lokaler Handelnder ohne jegliche Aufsicht oder Kontrolle von außen. Sie wird häufig von »positiven Rückkopplungsschleifen« innerhalb eines Systems angetrieben, die konstruktive, ordnungsschaffende Verhaltensweisen verstärken. Selbstordnungs- und Selbstheilungskräfte sind Systemen und ihren Bestandteilen tief »eingewoben«. Das macht sie gegenüber Störungen von außen außergewöhnlich widerstandsfähig. Selbstorganisation[46] kann eine stabile, lebendige Ordnung in einem Meer chaotischer, ungeordneter Entropie erzeugen. Und damit sind wir beim zweiten Hauptsatz der Thermodynamik! Er postuliert, dass das Universum stets nach Unordnung strebt, also in einem Zustand zunehmender Entropie ist. Jüngere wissenschaftliche Theorien vertreten dazu eine interessante These. Ihnen zufolge sind lebendige Organismen – Zellen, Pflanzen, Tiere (und Commons?) – in der Lage, entropische Energie zeitweise aufzunehmen und ihre Nutzung so zu strukturieren, dass Leben erhalten wird. Lebendigkeit und Ordnung entstehen »spontan« aus chaotischer Unordnung. Doch auch hier gibt es Muster: Ein Organismus ist darauf angewiesen von halbdurchlässigen Membranen umgeben zu sein, die es ihm erlauben, Nützliches aus der Umwelt aufzunehmen und Schädliches herauszufiltern.[47] »Identität und Umwelt sind also wechselseitig und mit Bezug aufeinander definiert und determiniert«, schreibt der biologische Anthropologe Terrence Deacon in Incomplete Nature.[48] Es gibt keine göttliche Uhrmacherin, keinen göttlichen Uhrmacher, keine externe Kraft, die für Ordnung sorgt. Stattdessen entsteht Ordnung durch die internen Systeme eines Organismus, die Energie »verstoffwechseln« und den Organismus kreativ an seine Umwelt anpassen. Es kann sehr aufschlussreich sein, über die Parallelen zwischen diesem biologischen Prozess und Commoning genauer nachzudenken. Obgleich die hier nur grob skizzierten Ideen in der Welt der Wissenschaft (noch) einen schweren Stand genießen, haben sich bereits zahlreiche Fachleute aus Biologie, Chemie, Evolutionswissenschaften und Physik der Erforschung komplexer adaptiver Systeme angenommen. Erstaunlich ist das nicht, denn sie erklärt Dinge, die die herkömmliche Wissenschaft nicht erklären kann, weil sie in einem eher mechanischen und individualistischen Bezugsrahmen operiert. Eine relationale Ontologie ermöglicht es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Welt als etwas Dynamisches und Ganzheitliches zu »sehen« und zu erkennen, dass wir selbst (auch die Forschenden selbst) darinnen sind und uns deshalb nicht völlig neutral von außen beobachten können.

Onto-Wandel: Commons den Weg bereiten

Die Sicht auf das Sein, die auch wir in diesem Buch einnehmen, hat der Philosoph und Biologe Andreas Weber so zusammengefasst: »Nicht einsame, autonome, souveräne Wesenheiten bevölkern diese Welt. Vielmehr besteht diese aus einem beständig oszillierenden Netz von dynamischen Interaktionen, in denen sich eins durch das andere verwandelt. Die Beziehung zählt, nicht die Substanz.«[49] Zumindest zählt etwas Substanzielles nur aus Beziehungen heraus.

Es dürfte inzwischen klar geworden sein, warum Garrett Hardin, Autor des berühmten Essays über die »Tragik der Allmende«, Commons als lebbares Sozialsystem nicht wirklich wahrnehmen konnte. Einer der Gründe war, dass sein Denken auf den Vorannahmen einer individualistischen Weltsicht beruhte.[50] Wer in diesem Denkrahmen gefangen ist, kann Commoning buchstäblich nicht verstehen und sich ebensowenig grundsätzlich andere politische Angebote vorstellen. Um also die Dynamik von Commons zu begreifen, muss man zunächst anerkennen, dass relationale Kategorien des Denkens und Beziehungserfahrungen an erster Stelle stehen. Wir nennen das: einen Onto-Wandel vollziehen. Dabei geht es nicht nur um Inter aktionen zwischen autonomen Individuen. Es geht um Intra-Aktionen. Die Physikerin und Philosophin Karen Barad beschreibt mit diesem Begriff, wie Beziehungen selbst eine treibende Kraft für Veränderung, Transformation und Werden sind. Eine Kommentatorin Barads übersetzt: »Wenn Körper intra-agieren, dann tun sie das in ko-konstitutiver Art und Weise. Individuen materialisieren sich durch Intra-Aktionen, und die Fähigkeit zu handeln entsteht aus der Beziehung heraus.«[51] Relationale Kategorien sind also nicht einfach theoretische Container für Ursache-Wirkungs-Interaktionen zwischen unabhängigen Objekten, wie Billardkugeln, die auf einem Billardtisch hin und her kullern. Vielmehr sollten sie es auch leisten, die inneren Dimensionen lebendiger Organismen – die Innenseite alles Lebendigen – in den Blick zu nehmen, weil Veränderung und Wert auch von innen, aus dem Fühlen entsteht. Zudem gibt es kein vereinzeltes, essentialistisches »Ich«, sondern viele dynamische »Ichs«, die in viele Gemeinschaften zugleich involviert und deshalb Teil »vieler Wirs« sind.

Man könnte Commons mit einigem Recht als große Intra-Aktionssysteme beschreiben: als soziale Phänomene, die Sinnhaftes und Wertvolles erzeugen, die Wirklichkeit werden, wenn Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Probleme zu lösen oder Neues zu kreieren und dabei Regeln verhandeln, Konflikte anpacken und eine Kultur bewusster Selbstorganisation entwickeln. Ein Commons entsteht, wenn Muster verwirklicht werden, die selbst Ausdruck des in diesem Kapitel skizzierten Seinsverständnisses sind.

Für Menschen, die es gewohnt sind, in Dualitäten zu denken, ist das Umdenken herausfordernd. Es ist nicht leicht, sich der Wucht relationalen Denkens zu öffnen, denn es erfordert einen anderen Sinn für die Wirklichkeit. Niemand kann einfach verkünden, sie/er nehme ab jetzt eine neue Perspektive ein. Das muss gelernt und eingeübt werden. Alte Denkgewohnheiten zu verabschieden erfordert Durchhaltevermögen. Genau wie der Versuch, das Rauchen aufzugeben. Wer dauerhaft vom Glimmstengel lassen will, findet überall hilfreiche Tipps. Wer »wie ein Commoner« denken und den Onto-Wandel vollziehen will, kann die nächsten Kapitel lesen. Darin laden wir Sie ein, die Welt durch ein anderes Fenster zu sehen und uns andere Onto-Geschichten zu erzählen.

Bisher haben wir das Fundament gegossen: ein anderes Verständnis der Wirklichkeit. In Kapitel 3 bis 10 liefern wir das Material für den Bau von Häusern, Gebäuden und Nachbarschaften. Dies wiederum kann ein neues Gemeinwesen, ein neues Wirtschaftssystem und neue Institutionen denkbar machen – und vor allem kann das Bauen eine neue Kultur unterstützen.

Der erste Schritt auf diesem Weg ist das Nachdenken über die Wörter und Begriffe unserer Alltags- und Fachsprache. Sie transportieren alte Denkgewohnheiten und begrenzen die Bandbreite dessen, was wir für möglich halten. Schulen wir uns also selbst darin, die Welt durch neue Wörter, Beziehungen und Praktiken auf neue Weise zu sehen und zu erfahren.

Anmerkungen

- Nancy Pick: Curious Footprints: Professor Hitchcock’s Dinosaur Tracks & Other Natural History Treasures at Amherst College, Amherst College Press, 2006. ↩

- Elisabeth Wehling: Politisches Framing: Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht, edition medienpraxis, 2016, S. 104.↩

- Dieses Zitat wird häufig dem Richter Oliver Wendell Holmes, Jr., aber auch anderen, zugeschrieben: https://quoteinvestigator.com/2012/04/13/taxes-civilize.↩

- Thurman Arnold: The Folklore of Capitalism, New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1937, S. 118.↩

- Siehe z.B. Elisabeth Wehling: Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht, Köln, 2016, S. 191: Frames haben einen ideologisch selektiven Charakter. Siehe auch George Lakoff: Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate, White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing, 2014. ↩

- John Maynard Keynes: Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, 1936; Übersetzung von Fritz Waeger, verbessert und um eine Erläuterung des Aufbaus ergänzt von Jürgen Kromphardt und Stephanie Schneider, 11., erneut verbesserte Auflage, Berlin: Duncker & Humblot, 2009, Vorwort zur englischen Ausgabe, S. XI. ↩

- E.P. Thompson: Customs in Common, London: Penguin Books, 1993, S. 159. ↩

- Uskali Mäki: The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics, Cambridge, England: Cambridge University Press, 2001. ↩

- Margaret Stout: »Competing Ontologies: A Primer for Public Administration«, Public Administration Review, 72(3), Mai/Juni 2012, S. 388-398.↩

- Feministische Politologinnen, wie Carole Pateman in ihrem Buch The Sexual Contract (1988), haben darauf hingewiesen, dass bereits die Idee eines modernen Gesellschaftsvertrags patriarchale Setzungen widerspiegelt: etwa die Autonomie des Einzelnen, die vorgebliche Gleichheit aller beim Aushandeln eines fairen Vertrags oder die angenommene Abgetrenntheit und Minderwertigkeit des privaten Bereichs. ↩

- Eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Evolution des westlichen Denkens in Wissenschaft und Recht sowie ihrem Bezug zu Commons findet sich in Fritjof Capra und Ugo Mattei: The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, Oakland, California: Berrett-Koehler, 2015. ↩

- Carl Schmitt in Der Begriff des Politischen: »Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Nicht nur ihrer historischen Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre übertragen wurden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum omnipotenten Gesetzgeber wurde, sondern auch in ihrer systematischen Struktur [...]«. Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 8. Auflage, Berlin: Duncker & Humblot, 2004, S. 43. ↩

- Stout, Public Administration Review, a.a.O., S. 393. ↩

- James Buchanan: The Economics and the Ethics of Constitutional Order, Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1991, S. 14. ↩

- Andreas Karitzis: »The Decline of Liberal Politics«, in: Anna Grear und David Bollier, The Great Awakening (im Erscheinen, 2019).↩

- Arturo Escobar: Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Durham, North Carolina: Duke University Press, 2018.↩

- Stout, a.a.O., S. 389.↩

- Sam Lavigne: »Taxonomy of Humans According to Twitter«, The New Inquiry, 7. Juli 2017, https://thenewinquiry.com/taxonomy-of-humans-according-to-twitter.↩

- Cathy O’Neil: Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, New York: Crown, 2016. ↩

- Brian Massumi: Ontopower: War, Powers and the State of Perception, Duke University Press, 2015.↩

- Anne Salmond: »Der Urquell der Fische. Ontologische Kollisionen auf See«, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, Bielefeld: transcript Verlag, 2015, S. 297-316, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons↩

- Andrea J. Nightingale: »Subjektivität, Emotion und (nicht) rationale Commons«, in: Silke Helfrich, David Bollier und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Die Welt der Commons. Muster gemeinsamen Handelns, Bielefeld: transcript Verlag, 2015, S. 285-296, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3245-3/die-welt-der-commons↩

- Das ist eine Metapher, die Ludwig Wittgenstein in Bezug auf Ontologien verwendete.↩

- Siehe z.B. Vijaya Nagarajan: »On the Multiple Language of the Commons: A Theoretical View«, Worldviews 21, 2017 S. 41-60. ↩

- Marilyn Strathern: The Gender of the Gift, Berkeley: University of California Press, 1988, S. 13. Wir sind Lewis Hyde dafür zu Dank verpflichtet, dass er uns auf die Arbeiten von Strathern, Marriott und LiPuma aufmerksam gemacht hat.↩

- Ebd., S. 349.↩

- Ebd., S. 165.↩

- Walt Whitman: Grashalme, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1956, S. 86↩

- Aus dem Briefwechsel Goethes mit Friedrich Soret, hrsg. Weimar 1905.↩

- Thomas Widlok: Anthropology and the Economy of Sharing, New York: Routledge, 2016,S. 24.↩

- Ökofeministische Philosophinnen, u.a. Donna Haraway und Val Plumwood, haben die Vorstellung des autonomen Individuums angegriffen und dabei die tiefgreifenden gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Menschen und Natur sowie situativer Gemeinschaften unterstrichen. Plumwood schreibt: »Insofern als wir uns von der Natur hyper-separieren und sie begrifflich reduzieren, um Herrschaft zu rechtfertigen, verlieren wir nicht nur die Fähigkeit, uns einzufühlen und die nicht-menschliche Sphäre in ethischen Kategorien zu betrachten, sondern bekommen auch eine missverstandene Wahrnehmung unserer eigenen Natur und unserer eigenen Position, zu der eine illusorisches Gefühl der Autonomie gehört.« Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason, New York, NY: Routledge, 2002, S. 9.↩

- Andreas Weber, pers. Mitteilung, 27. Oktober 2018↩

- Andreas Weber: Lebendigkeit: eine erotische Ökologie, München: Kösel, 2014, S. 45. 34 | Siehe auch: Mike Telschow: Kapstadts townships und der Geist von Ubunut, clifton publications, Kapstadt 2003.↩

- Siehe auch: Mike Telschow: Kapstadts townships und der Geist von Ubunut, clifton publications, Kapstadt 2003.↩

- John Mbiti: Afrikanische Religion und Weltanschauung, Berlin/New York: de Gruyter,1974, S. 183.↩

- Rabindranath Tagore: The Religion of Man, Eastford: Martino Fine Books, 2013.↩

- Martin Buber: Ich und Du, Leipzig: Insel Verlag, 1923.↩

- Martin Luther King, Jr.: »Letter from a Birmingham Jail«, 16. April 1963, http://web.cn.edu/kwheeler/documents/Letter_Birmingham_Jail.pdf.↩

- Stout, a.a.O., S. 392-393.↩

- Vertreterinnen und Vertreter sind etwa: Mary Parker Follet, Jeannine M. Love oder John Dewey (der amerikanische Pragmatismus). ↩

- Siehe z.B.: Massimo De Angelis: Omnia Sunt Comunia, London: Zed Books, 2017; Wolfgang Hoeschele: Wirtschaft neu erfinden: Grundlegung für eine Ökonomie der Lebensfülle, München: oekom Verlag, 2017; Daniel Christian Wahl: Designing Regenerative Cultures, Axminster, England: Triarchy Press, 2016. ↩

- Wesley J. Wildman: »An Introduction to Relational Ontology«, 15. Mai 2006, http:// www.wesleywildman.com/wordpress/wp-content/uploads/docs/2010-Wildman-Introduction-to-Relational-Ontology-final-author-version-Polkinghorne-ed.pdf. ↩

- Vgl. Eric D. Beinhocker: Die Entstehung des Wohlstands: wie Evolution die Wirtschaft antreibt, Landsberg am Lech: mi, 2007). ↩

- Diese Idee ist eng mit dem von Christopher Alexander entwickelten und in Kapitel 1 erläuterten Konzept der Muster verwandt. ↩

- Stuart Kauffman: The Origins of Order, Oxford: Oxford University Press, 1993↩

- Die Begriffe »Selbstorganisation« und »Autopoiesis« mögen problematisch sein, sofern sie autonome Handlungsfähigkeit von Individuen unterstellen. Da tatsächlich alles in größere Kontexte von gegenseitigen Verbindungen und Abhängigkeiten eingebettet ist, verwenden wir den Begriff »Peer Governance«, statt »Selbst-Governance«. Wenn man sich jedoch vom Buch Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän der Philosophin Donna Haraway inspirieren lässt, wird Autopoiesis durch Sympoiesis (»machen-mit«) ergänzt. Das Ergebnis ist eine produktive Reibung zwischen interaktiven und intra-aktiven Wesen. ↩

- Siehe z.B. Terrence W. Deacon: Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter, New York, NY: W.W. Norton, 2012; Zusammenfassung auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Incomplete_Nature. Siehe auch Andreas Weber: Alles fühlt: Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften, Klein Jasedow: ThinkOya, 2014. ↩

- Deacon, a.a.O., S. 310.↩

- Andreas Weber, a.a.O. ↩

- | Ein weiterer Grund: Was er beschrieb, war kein Commons, sondern ein offenes Land ohne jegliche Nutzungsregelungen. ↩

- Stacey Kerr: »Three-Minute Theory: What is Intra-Action«, 19. November 2014, https://www.youtube.com/watch?v=v0SnstJoEec. ↩

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Einleitung

- Teil 1 – Commons grundlegen

- Teil 2 – Commons verstehen und leben

- Einleitung: Die Triade des Commoning

- Kapitel 4: Soziales Miteinander

- Kapitel 5: Selbstorganisation durch Gleichrangige

- Kapitel 6: Sorgendes & selbstbestimmtes Wirtschaften

- Teil 3 – Das Commonsversum

- Einleitung: Wie das Commonsversum wachsen könnte

- Kapitel 7: Eigentümlich denken

- Kapitel 8: Haben & Sein

- Kapitel 9: Commons im Staat

- Kapitel 10: Commons erMächtigen

- Anhang

- Danksagung